La Dolorosa en el Museo del Prado

El Stabat Mater nos enseña la esperanza del amor. Desde su ejemplo lo incomprensible, la desesperación, la inquietud, se encauzan hacia la generosidad

«Estaba la Madre dolorosa / llorando junto a la cruz». Probablemente, a lo largo de la Semana Santa escucharemos y rezaremos estos sublimes versos con los que se inicia el célebre Stabat Mater, secuencia del propio de la liturgia consagrada a nuestra Madre Dolorosa.

El Stabat Mater bien se puede considerar como una poesía teológica, como un florilegio consagrado al protagonismo de la Virgen durante la redención. A lo largo de sus diez estrofas apreciamos un discurso mariológico aupado por la belleza de unas palabras plenas de actualidad, pues en la Dolorosa al pie de la cruz seguimos identificando la angustia de tantas madres que han perdido a sus hijos en el sinsentido de las guerras o a aquellas otras que despiden a sus vástagos en la orilla del tempestuoso mar de la migración, en las fronteras de un futuro inmisericorde o en los albores de una vida truncada por la enfermedad y la muerte. Pero la Dolorosa también nos enseña la esperanza del amor, nos abraza fuerte en la agonía. Desde su ejemplo, lo incomprensible, la desesperación, la inquietud, se encauzan hacia la generosidad amorosa a la que canta el Stabat Mater: «¡Oh dulce fuente de amor!, / hazme sentir tu dolor / para que llore contigo. / Y que, por mi Cristo amado, / mi corazón abrasado / más viva en él que conmigo».

Paralelamente, todas y cada una de las emociones y sentimientos de la secuencia han sido recreadas y glosadas secularmente por las artes plásticas. Esta sucinta reseña propone un recorrido por el Museo del Prado, con el fin de admirar a tantos genios que a lo largo de la historia, con disímiles inquietudes, sensibilidades y estímulos, se han estremecido ante esa nuestra Madre del Calvario.

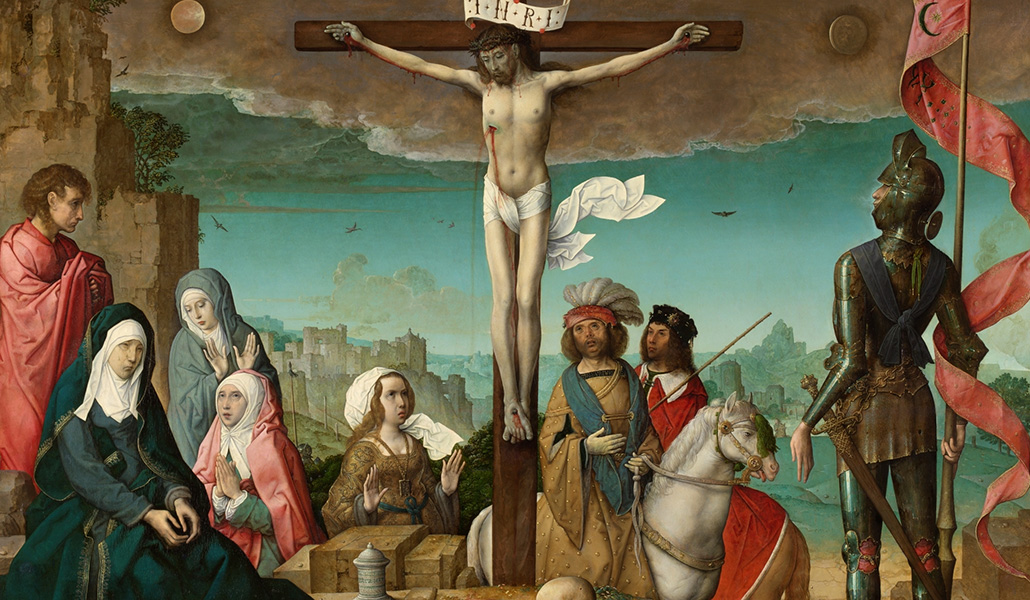

La Crucifixión (c. 1509) de Juan de Flandes nos retrotrae con singular dramatismo al relato evangélico. En esta escena no solo se representan los personajes aludidos, sino que también vislumbramos la grandeza del sacrificio salvífico a partir del cual nacería la Iglesia. Y María, siempre, de pie junto a la cruz, guardando todo en su corazón (Lc 19, 19).

Como decíamos, la pintura ha sido fiel a la relevancia soteriológica del hecho más importante de la historia, donde sobresale María. El famoso El Descendimiento (1443) del flamenco Rogier van der Weyden lo refleja de manera peculiar. Observamos a la Virgen desmayada, en una pose paralela a la de Cristo. Lo que el Redentor padeció en el cuerpo, María lo vivió en el alma. Así nos lo recuerdan las Meditaciones del Pseudo-Buenaventura, amén de las populares visiones de santa Brígida, que tanto arraigaron en el arte flamenco durante el Gótico final. Lo apreciamos del mismo modo en La Crucifixión (1475) del conocido como Maestro de la Leyenda de Santa Catalina.

El Renacimiento fue también sensible a aquella Madre al pie de la cruz, quien con su angustia anhelaba nuestra salvación. ¿Cómo interpretar si no la conmovedora La Dolorosa con las manos abiertas (1555) de Tiziano? Visión bella e ideal que, en cierto modo, contrasta con esas otras dolorosas del Barroco. Su realismo, su desgarro netamente humano, no fue ajeno a la mística de santa Teresa de Jesús o de san Juan de la Cruz. Este, en su poema El pastorcico, nos invita a mirar al que traspasaron como María lo hace en El Calvario (1613) de Luis Tristán. En el dulce rostro de esta Dolorosa anhelamos descubrir nuestras entrañas, en su aflicción nuestro consuelo y en su pena, la Resurrección. Esa Pascua eterna donde la Madre, otrora Dolorosa, permanecerá junto a su Hijo, seguirá junto a sus hijos.