Del silencio que adora, a las campanillas de un mundo recién nacido

«El ensimismamiento en las imágenes más genuinamente granadinas de la Virgen dolorosa, en cuyo rostro uno percibe que lo que duele es el centro del alma…; esa mano del Cristo muerto de la Virgen de la Alhambra, mano tan viva, sin embargo, que es ella la que sostiene la vida y el cuerpo y las lágrimas de su madre (y en ella, al mundo entero)… ¡Ay, Señor, y el pueblo! ¡Ese pueblo cristiano, tu pueblo, tu querido pueblo, que sabe acompañarte en silencio…!»: así destaca su arzobispo, en el texto que ofrecemos a continuación, algunos de los rasgos más propios de la Semana Santa de Granada:

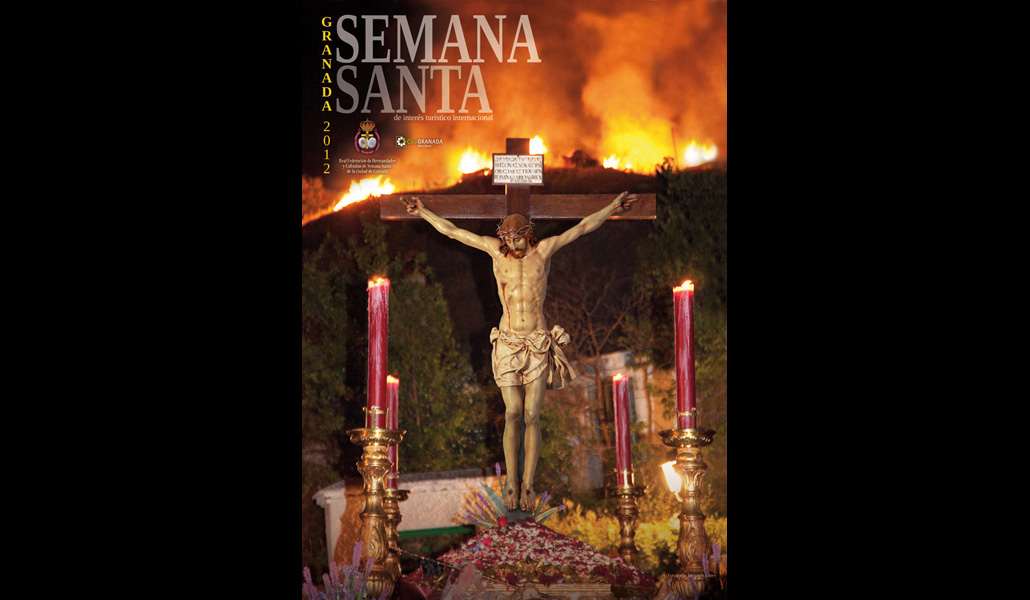

La Semana Santa de Granada está llena de momentos preciosos. En el Albaicín, en el Realejo, en el Zaidín o en el camino de la Alhambra o del Sacromonte, en la calle de San Jerónimo o en la plaza de las Pasiegas, entrando en la catedral… y dentro de la catedral misma, en la estación (statio) de penitencia propiamente dicha, y en la llegada de las imágenes de retorno a sus templos. Detrás de cada uno de esos pasos está el sentido de la belleza y el bien hacer de un pueblo que proclama conmovido, por las calles y plazas de esta ciudad conmovedora, el Amor vivo de Dios por cada uno de nosotros, por nuestra humanidad dolorida y maltratada.

«Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por aquellos que uno ama». Así, hasta el extremo, hasta la soledad del sepulcro, nos ha amado en aquel momento de la historia, y nos ama a todos y a cada uno en este mismo instante, el Hijo de Dios. Él se hizo hombre para compartir nuestra condición humana y dejar sembrada en nuestra humanidad su vida divina. Bajando con nosotros hasta el abismo de la muerte, nos ha abierto el cielo, nos ha dado a Dios.

¿Rasgos dignos de destacar? El ensimismamiento en las imágenes más genuinamente granadinas de la Virgen dolorosa, en cuyo rostro uno percibe que lo que duele es el centro del alma; una cierta sobriedad, que podríamos decir castellana (los estereotipos son a veces atajos de la palabra), en el corazón de Andalucía Oriental; y esa mano del Cristo muerto de la Virgen de la Alhambra, mano tan viva, sin embargo, que es ella la que sostiene la vida y el cuerpo y las lágrimas de su madre (y en ella, al mundo entero); y así, tantos otros… ¡Ay, Señor, y el pueblo! ¡Ese pueblo cristiano, tu pueblo, tu querido pueblo, que sabe acompañarte en silencio, como te acompañaron tu madre y Juan, y aquellas otras mujeres, más valientes que los demás apóstoles! ¡Ese pueblo que hoy se sabe acompañado por Ti y por tu madre en las durezas y en las soledades de la vida, y en las durezas y en la soledad de la muerte! ¡Ese pueblo que te necesita y te busca…!

Dos momentos únicos. Viernes Santo. Desde las dos de la tarde, una multitud empieza a reunirse en el Campo del Príncipe, en cuyo centro hay un crucifijo de piedra, monumento al Cristo de los Favores. Al final, son varios miles de personas. Se llenan también las calles que desembocan en la plaza. Poco antes de las tres, de la iglesia de Santo Domingo llega la imagen de la Virgen de la Soledad. Junto al Cristo, subido en una pequeña escalera de madera revestida de paño rojo, el párroco de San Cecilio dirige un vía crucis. Al final, el arzobispo dice unas palabras. Y luego todas las palabras sobran. Se hace el silencio. Muchos se ponen de rodillas. Ese silencio, denso y liviano a la vez, del que son incapaces las masas, y que sólo un pueblo libre y consciente sabe hacer. Y a las tres en punto, que dan las campanas de San Cecilio, suena una corneta. Sólo un nota, un quejido apenas, que se deja derramar lenta y largamente sobre el silencio que adora. Al quejido se le agota el aire, y el silencio permanece. Son tres, cuatro minutos. Una eternidad. Cristo ha muerto. Nunca el cielo y la tierra —Dios y nuestro dolor de barro— han estado tan juntos. Y así siguen para siempre ya —Alianza nueva y eterna, sangre derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados—, todos los días, hasta el fin del mundo. Por eso, dos mil y algunos años después, acudimos a esta cita. Nos arrodillamos, callamos. Y adoramos en silencio ese Amor que ha ido hasta la muerte para darnos la Vida.

La mañana de Pascua es otra cosa. Haga el tiempo que haga, tiene el frescor de la creación recién inaugurada. Nunca en la historia ha sucedido nada semejante. Por eso, en la Vigilia Pascual, se lee, antes que nada, el relato de la creación. Y es que sólo a la creación puede en verdad compararse la resurrección de Cristo. Todo empieza de nuevo. Todas las barreras —siempre invento del que separa, del enemigo, del diablo— se vienen abajo junto a Cristo triunfador. «Ya no hay judío ni griego, ni esclavo ni libre, ni hombre ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús». ¡El mundo tiene un nuevo comienzo! ¡Hay —habrá ya siempre— una nueva oportunidad para todos! ¡Una vida nueva empieza, la plenitud es de nuevo posible! La muerte ha sido absorbida en la victoria. Y la catedral de Granada, la mañana de Pascua, se llena, literalmente, de familias y de niños. Un pequeño ejército de niños lleva a hombros, en un pequeño trono, un Niño Jesús resucitado, que a su vez lleva en sus hombros una cruz, como si jugase con ella. Se les conoce como los facundillos. La mayoría de ellos traen una campanilla en la mano, de metal o de barro. Y la catedral se une gozosa al bullicio y a las campanillas de los niños, como si ella misma fuese niña, como si también ella, al igual que la Historia redimida, acabase de nacer.