III. Caminar desde Cristo

Carta apostólica Novo millennio ineunte, del Sumo Pontífice Juan Pablo II al episcopado, al clero y a los fieles, al concluir el Gran Jubileo del año 2000

29. He aquí que yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo (Mt 28, 20). Esta certeza, queridos hermanos y hermanas, ha acompañado a la Iglesia durante dos milenios y se ha avivado ahora en nuestros corazones por la celebración del Jubileo. De ella debemos sacar un renovado impulso en la vida cristiana, haciendo que sea, además, la fuerza inspiradora de nuestro camino. Conscientes de esta presencia del Resucitado entre nosotros, nos planteamos hoy la pregunta dirigida a Pedro en Jerusalén, inmediatamente después de su discurso de Pentecostés: ¿Qué hemos de hacer, hermanos? (Hch 2, 37).

Nos lo preguntamos con confiado optimismo, aunque sin minusvalorar los problemas. No nos satisface ciertamente la ingenua convicción de que haya una fórmula mágica para los grandes desafíos de nuestro tiempo. No, no será una fórmula lo que nos salve, pero sí una Persona y la certeza que ella nos infunde: ¡Yo estoy con vosotros!

No se trata, pues, de inventar un nuevo programa. El programa ya existe. Es el de siempre, recogido por el Evangelio y la Tradición viva. Se centra, en definitiva, en Cristo mismo, al que hay que conocer, amar e imitar, para vivir en Él la vida trinitaria y transformar con Él la Historia hasta su perfeccionamiento en la Jerusalén celeste. Es un programa que no cambia al variar los tiempos y las culturas, aunque tiene cuenta del tiempo y de la cultura para un verdadero diálogo y una comunicación eficaz.

Sin embargo, es necesario que el programa formule orientaciones pastorales adecuadas a las condiciones de cada comunidad. El Jubileo nos ha ofrecido la oportunidad extraordinaria de dedicarnos, durante algunos años, a un camino de unidad en toda la Iglesia, un camino de catequesis articulada sobre el tema trinitario, y acompañada por objetivos pastorales orientados hacia una fecunda experiencia jubilar. Doy las gracias por la cordial adhesión con la que ha sido acogida la propuesta que hice en la Carta apostólica Tertio millennio adveniente. Sin embargo, ahora ya no estamos ante una meta inmediata, sino ante el mayor y no menos comprometedor horizonte de la pastoral ordinaria. Dentro de las coordenadas universales e irrenunciables, es necesario que el único programa del Evangelio siga introduciéndose en la historia de cada comunidad eclesial, como siempre se ha hecho. En las Iglesias locales es donde se pueden establecer aquellas indicaciones programáticas concretas -objetivos y métodos de trabajo, de formación y valoración de los agentes, y búsqueda de los medios necesarios- que permiten que el anuncio de Cristo llegue a las personas, modele las comunidades e incida profundamente, mediante el testimonio de los valores evangélicos en la sociedad y en la cultura.

Por tanto, exhorto ardientemente a los pastores de las Iglesias particulares a que, ayudados por la participación de los diversos sectores del pueblo de Dios, señalen las etapas del camino futuro, sintonizando las opciones de cada comunidad diocesana con las de las Iglesias colindantes y con las de la Iglesia universal.

Dicha sintonía será ciertamente más fácil por el trabajo colegial, que ya se ha hecho habitual, desarrollado por los obispos en las Conferencias Episcopales y en los Sínodos. ¿No ha sido éste quizás el objetivo de las Asambleas de los Sínodos, que han precedido la preparación al Jubileo, elaborando orientaciones significativas para el anuncio actual del Evangelio en los múltiples contextos y las diversas culturas? No se debe perder este rico patrimonio de reflexión, sino hacerlo concretamente operativo.

Nos espera, pues, una apasionante tarea de renacimiento pastoral. Una obra que implica a todos. Sin embargo, deseo señalar, como punto de referencia y orientación común, algunas prioridades pastorales que la experiencia misma del Gran Jubileo ha puesto especialmente de relieve ante mis ojos.

La santidad

30. En primer lugar, no dudo en decir que la perspectiva en la que debe situarse el camino pastoral es el de la santidad. ¿Acaso no era éste el sentido último de la indulgencia jubilar, como gracia especial ofrecida por Cristo para que la vida de cada bautizado pudiera purificarse y renovarse profundamente?

Espero que, entre quienes han participado en el Jubileo, hayan sido muchos los beneficiados con esta gracia, plenamente conscientes de su carácter exigente. Terminado el Jubileo, empieza de nuevo el camino ordinario, pero hacer hincapié en la santidad es más que nunca una urgencia pastoral.

Conviene además descubrir en todo su valor programático el capítulo V de la Constitución dogmática Lumen gentium sobre la Iglesia, dedicado a la vocación universal a la santidad. Si los Padres conciliares concedieron tanto relieve a esta temática no fue para dar una especie de toque espiritual a la eclesiología, sino más bien para poner de relieve una dinámica intrínseca y determinante. Descubrir a la Iglesia como misterio, es decir, como pueblo congregado en la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo[15], llevaba a descubrir también su santidad, entendida en su sentido fundamental de pertenecer a Aquel que por excelencia es el Santo, el tres veces Santo (cf. Is 6, 3). Confesar a la Iglesia como santa significa mostrar su rostro de Esposa de Cristo, por la cual Él se entregó, precisamente para santificarla (cf. Ef 5, 25-26). Este don de santidad, por así decir, objetiva, se da a cada bautizado.

Pero el don se plasma a su vez en un compromiso que ha de dirigir toda la vida cristiana: Ésta es la voluntad de Dios: vuestra santificación (1 Ts 4, 3). Es un compromiso que no afecta sólo a algunos cristianos: Todos los cristianos, de cualquier clase o condición, están llamados a la plenitud de la vida cristiana y a la perfección del amor[16].

31. Recordar esta verdad elemental, poniéndola como fundamento de la programación pastoral que nos atañe, al inicio del nuevo milenio, podría parecer, en un primer momento, algo poco práctico. ¿Acaso se puede programar la santidad? ¿Qué puede significar esta palabra en la lógica de un plan pastoral?

En realidad, poner la programación pastoral bajo el signo de la santidad es una opción llena de consecuencias. Significa expresar la convicción de que, si el Bautismo es una verdadera entrada en la santidad de Dios, por medio de la inserción en Cristo y la inhabitación de su Espíritu, sería un contrasentido contentarse con una vida mediocre, vivida según una ética minimalista y una religiosidad superficial. Preguntar a un catecúmeno: ¿Quieres recibir el Bautismo? significa al mismo tiempo preguntarle: ¿Quieres ser santo? Significa ponerle en el camino del Sermón de la Montaña: Sed perfectos como es perfecto vuestro Padre celestial (Mt 5, 48).

Como el Concilio mismo explicó, este ideal de perfección no ha de ser malentendido, como si implicase una especie de vida extraordinaria, practicable sólo por algunos genios de la santidad. Los caminos de la santidad son múltiples y adecuados a la vocación de cada uno. Doy gracias al Señor que me ha concedido beatificar y canonizar durante estos años a tantos cristianos, y entre ellos a muchos laicos que se han santificado en las circunstancias más ordinarias de la vida. Es el momento de proponer de nuevo a todos con convicción este «alto grado» de la vida cristiana ordinaria. La vida entera de la comunidad eclesial y de las familias cristianas debe ir en esta dirección. Pero también es evidente que los caminos de la santidad son personales y exigen una pedagogía de la santidad verdadera y propia, que sea capaz de adaptarse a los ritmos de cada persona. Esta pedagogía debe enriquecer la propuesta dirigida a todos con las formas tradicionales de ayuda personal y de grupo, y con las formas más recientes ofrecidas en las asociaciones y en los movimientos reconocidos por la Iglesia.

La oración

32. Para esta pedagogía de la santidad es necesario un cristianismo que se distinga ante todo en el arte de la oración. El Año Jubilar ha sido un año de oración personal y comunitaria más intensa. Pero sabemos bien que rezar tampoco es algo que pueda darse por supuesto. Es preciso aprender a orar, como aprendiendo de nuevo este arte de los labios mismos del divino Maestro, como los primeros discípulos: Señor, enséñanos a orar (Lc 11, 1). En la plegaria se desarrolla ese diálogo con Cristo que nos convierte en sus íntimos: Permaneced en mí, como yo en vosotros (Jn 15, 4). Esta reciprocidad es el fundamento mismo, el alma de la vida cristiana y una condición para toda vida pastoral auténtica. Realizada en nosotros por el Espíritu Santo, nos abre, por Cristo y en Cristo, a la contemplación del rostro del Padre. Aprender esta lógica trinitaria de la oración cristiana, viviéndola plenamente, ante todo en la liturgia, cumbre y fuente de la vida eclesial[17], pero también de la experiencia personal, es el secreto de un cristianismo realmente vital, que no tiene motivos para temer el futuro, porque vuelve continuamente a las fuentes y se regenera en ellas.

33. ¿No es acaso un signo de los tiempos el que hoy, a pesar de los vastos procesos de secularización, se detecte una difusa exigencia de espiritualidad, que en gran parte se manifiesta precisamente en una renovada necesidad de orar? También las otras religiones, ya presentes extensamente en los territorios de antigua cristianización, ofrecen sus propias respuestas a esta necesidad, y lo hacen a veces de manera atractiva. Nosotros, que tenemos la gracia de creer en Cristo, revelador del Padre y salvador del mundo, debemos enseñar a qué grado de interiorización nos puede llevar la relación con Él.

La gran tradición mística de la Iglesia, tanto en Oriente como en Occidente, puede enseñar mucho a este respecto. Muestra cómo la oración puede avanzar, como verdadero y propio diálogo de amo, hasta hacer que la persona humana sea poseída totalmente por el divino Amado, sensible al impulso del Espíritu y abandonada filialmente en el corazón del Padre. Entonces se realiza la experiencia viva de la promesa de Cristo: El que me ame, será amado de mi Padre; y yo lo amaré y me manifestaré a él (Jn 14, 21). Se trata de un camino sostenido enteramente por la gracia, el cual, sin embargo, requiere un intenso compromiso espiritual que encuentra también dolorosas purificaciones (la noche oscura), pero que llega, de tantas formas posibles, al indecible gozo vivido por los místicos como unión esponsal. ¿Cómo no recordar aquí, entre tantos testimonios espléndidos, la doctrina de san Juan de la Cruz y de santa Teresa de Jesús?

Sí, queridos hermanos y hermanas, nuestras comunidades cristianas tienen que llegar a ser auténticas «escuelas de oración», donde el encuentro con Cristo no se exprese solamente en petición de ayuda, sino también en acción de gracias, alabanza, adoración, contemplación, escucha y viveza de afecto hasta el arrebato del corazón. Una oración intensa, pues, que, sin embargo, no aparta del compromiso en la Historia: abriendo el corazón al amor de Dios, lo abre también al amor de los hermanos, y nos hace capaces de construir la Historia según el designio de Dios[18].

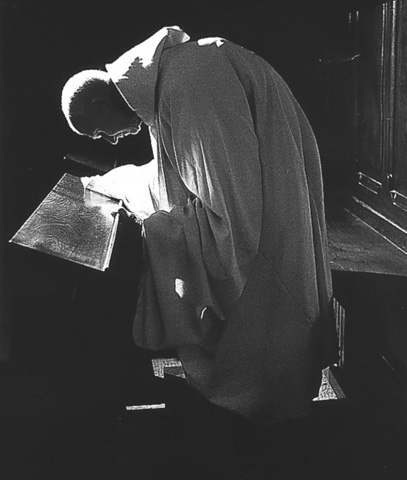

34. Ciertamente, los fieles que han recibido el don de la vocación a una vida de especial consagración están llamados, de manera particular, a la oración: por su naturaleza, la consagración les hace más disponibles para la experiencia contemplativa, y es importante que ellos la cultiven con generosa dedicación. Pero se equivoca quien piense que el común de los cristianos se puede conformar con una oración superficial, incapaz de llenar su vida. Especialmente ante tantos modos en que el mundo de hoy pone a prueba la fe, no sólo serían cristianos mediocres, sino cristianos con riesgo. En efecto, correrían el riesgo insidioso de que su fe se debilitara progresivamente, y quizás acabarían por ceder a la seducción de los sucedáneos, acogiendo propuestas religiosas alternativas y transigiendo incluso con formas extravagantes de superstición. Hace falta, pues, que la educación en la oración se convierta de alguna manera en un punto determinante de toda programación pastoral. Yo mismo me he propuesto dedicar las próximas catequesis de los miércoles a la reflexión sobre los Salmos, comenzando por los de la oración de Laudes, con la cual la Iglesia nos invita a consagrar y orientar nuestra jornada. ¡Cuánto ayudaría que no sólo en las comunidades religiosas, sino también en las parroquiales, nos esforzáramos más para que todo el ambiente espiritual estuviera marcado por la oración! Convendría valorar, con el oportuno discernimiento, las formas populares y, sobre todo, educar en las litúrgicas. Está quizá más cercano de lo que ordinariamente se cree, el día en que se conjuguen en la comunidad cristiana los múltiples compromisos pastorales y de testimonio en el mundo con la celebración eucarística y quizás con el rezo de Laudes y Vísperas. Lo demuestra la experiencia de tantos grupos comprometidos cristianamente, incluso con una buena representación de seglares.

La Eucaristía dominical

35. El mayor empeño se ha de poner, pues, en la liturgia, cumbre a la cual tiende la actividad de la Iglesia y al mismo tiempo la fuente de donde mana toda su fuerza 19. En el siglo XX, especialmente a partir del Concilio, la comunidad cristiana ha ganado mucho en el modo de celebrar los sacramentos, y sobre todo la Eucaristía. Es preciso insistir en este sentido, dando un realce particular a la Eucaristía dominical y al domingo mismo, sentido como día especial de la fe, día del Señor resucitado y del don del Espíritu, verdadera Pascua de la semana 20. Desde hace dos mil años, el tiempo cristiano está marcado por la memoria de aquel primer día después del sábado (Mc 16, 2.9; Lc 24, 1; Jn 20, 1), en el que Cristo resucitado llevó a los apóstoles el don de la paz y del Espíritu (cf. Jn 20, 19-23). La verdad de la resurrección de Cristo es el dato originario sobre el que se apoya la fe cristiana (cf. 1 Co 15, 14), acontecimiento que es el centro del misterio del tiempo y que prefigura el último día, cuando Cristo vuelva glorioso. No sabemos qué acontecimientos nos reservará el milenio que está comenzando, pero tenemos la certeza de que éste permanecerá firmemente en las manos de Cristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores (Ap 19, 16); y precisamente celebrando su Pascua, no sólo una vez al año sino cada domingo, la Iglesia seguirá indicando a cada generación lo que constituye el eje central de la Historia, con el cual se relacionan el misterio del principio y del destino final del mundo 21.

36. Por tanto, quisiera insistir, en la línea de la Exhortación Dies Domini, para que la participación en la Eucaristía sea, para cada bautizado, el centro del domingo. Es un deber irrenunciable, que se ha de vivir no sólo para cumplir un precepto, sino como necesidad de una vida cristiana verdaderamente consciente y coherente. Estamos entrando en un milenio que se presenta caracterizado por un profundo entramado de culturas y religiones, incluso en países de antigua cristianización. En muchas regiones los cristianos son, o lo están siendo, un pequeño rebaño (Lc 12, 32). Esto les pone ante el reto de testimoniar con mayor fuerza, a menudo en condiciones de soledad y dificultad, los aspectos específicos de su propia identidad. El deber de la participación eucarística cada domingo es uno de éstos. La Eucaristía dominical, congregando semanalmente a los cristianos como familia de Dios en torno a la mesa de la Palabra y del Pan de vida, es también el antídoto más natural contra la dispersión. Es el lugar privilegiado donde la comunión es anunciada y cultivada constantemente. Precisamente a través de la participación eucarística, el día del Señor se convierte también en el día de la Iglesia[22], que puede desempeñar así de manera eficaz su papel de sacramento de unidad.

El sacramento de la Reconciliación

37. Deseo pedir, además, una renovada valentía pastoral para que la pedagogía cotidiana de la comunidad cristiana sepa proponer de manera convincente y eficaz la práctica del sacramento de la Reconciliación. Como se recordará, en 1984 intervine sobre este tema con la Exhortación postsinodal Reconciliatio et paenitentia que recogía los frutos de la reflexión de una Asamblea del Sínodo de los Obispos, dedicada a esta problemática. Entonces invitaba a esforzarse, por todos los medios, para afrontar la crisis del sentido del pecado que se da en la cultura contemporánea[23], pero más aún invitaba a hacer descubrir a Cristo como mysterium pietatis, en el que Dios nos muestra su corazón misericordioso y nos reconcilia plenamente consigo. Éste es el rostro de Cristo que conviene hacer descubrir también a través del sacramento de la Penitencia que, para un cristiano, es el camino ordinario para obtener el perdón y la remisión de sus pecados graves cometidos después del Bautismo[24]. Cuando el mencionado Sínodo afrontó el problema, era patente a todos la crisis del sacramento, especialmente en algunas regiones del mundo. Los motivos que lo originan no se han desvanecido en este breve lapso de tiempo. Pero el Año Jubilar, que se ha caracterizado particularmente por el recurso a la Penitencia sacramental nos ha ofrecido un mensaje alentador, que no se ha de desperdiciar: si muchos, entre ellos tantos jóvenes, se han acercado con fruto a este sacramento, probablemente es necesario que los pastores tengan mayor confianza, creatividad y perseverancia en presentarlo y valorarlo. ¡No debemos rendirnos, queridos hermanos sacerdotes, ante las crisis contemporáneas! Los dones del Señor -y los sacramentos son de los más preciosos- vienen de Aquel que conoce bien el corazón del hombre y es el Señor de la Historia.

Primacía de la gracia

38. En la programación que nos espera, trabajar con mayor confianza en una pastoral que dé prioridad a la oración, personal y comunitaria, significa respetar un principio esencial de la visión cristiana de la vida: la primacía de la gracia. Hay una tentación que insidia siempre todo camino espiritual y la acción pastoral misma: pensar que los resultados dependen de nuestra capacidad de hacer y programar. Ciertamente, Dios nos pide una colaboración real a su gracia y, por tanto, nos invita a utilizar todos los recursos de nuestra inteligencia y capacidad operativa en nuestro servicio a la causa del Reino. Pero no se ha de olvidar que, sin Cristo, no podemos hacer nada (cf. Jn 15, 5).

La oración nos hace vivir precisamente en esta verdad. Nos recuerda constantemente la primacía de Cristo y, en relación con Él, la primacía de la vida interior y de la santidad. Cuando no se respeta este principio, ¿ha de sorprender que los proyectos pastorales lleven al fracaso y dejen en el alma un humillante sentimiento de frustración? Hagamos, pues, la experiencia de los discípulos en el episodio evangélico de la pesca milagrosa: Maestro, hemos estado bregando toda la noche y no hemos pescado nada (Lc 5, 5). Éste es el momento de la fe, de la oración, del diálogo con Dios, para abrir el corazón a la acción de la gracia y permitir a la palabra de Cristo que pase por nosotros con toda su fuerza: ¡Duc in altum! En aquella ocasión, fue Pedro quien habló con fe: En tu palabra, echaré las redes (ibíd.) Permitidle al sucesor de Pedro que, en el comienzo de este milenio, invite a toda la Iglesia a este acto de fe, que se expresa en un renovado compromiso de oración.

Escucha de la Palabra

39. No cabe duda de que esta primacía de la santidad y de la oración sólo se puede concebir a partir de una renovada escucha de la palabra de Dios. Desde que el Concilio Vaticano II ha subrayado el papel preeminente de la palabra de Dios en la vida de la Iglesia, ciertamente se ha avanzado mucho en la asidua escucha y en la lectura atenta de la Sagrada Escritura. Ella ha recibido el honor que le corresponde en la oración pública de la Iglesia. Tanto las personas individualmente como las comunidades recurren ya en gran número a la Escritura, y entre los laicos mismos son muchos quienes se dedican a ella con la valiosa ayuda de estudios teológicos y bíblicos. Precisamente con esta atención a la palabra de Dios se está revitalizando principalmente la tarea de la evangelización y la catequesis. Hace falta, queridos hermanos y hermanas, consolidar y profundizar esta orientación, incluso a través de la difusión de la Biblia en las familias. Es necesario, en particular, que la escucha de la Palabra se convierta en un encuentro vital, en la antigua y siempre válida tradición de la lectio divina, que permite encontrar en el texto bíblico la palabra viva que interpela, orienta y modela la existencia.

Anuncio de la Palabra

40. Alimentarnos de la Palabra para ser servidores de la Palabra en el compromiso de la evangelización, es indudablemente una prioridad para la Iglesia al comienzo del nuevo milenio. Ha pasado ya, incluso en los países de antigua evangelización, la situación de una sociedad cristiana, la cual, aun con las múltiples debilidades humanas, se basaba explícitamente en los valores evangélicos. Hoy se ha de afrontar con valentía una situación que cada vez es más variada y comprometida, en el contexto de la globalización y de la nueva y cambiante situación de pueblos y culturas que la caracteriza. He repetido muchas veces en estos años la llamada a la nueva evangelización. La reitero ahora, sobre todo para indicar que hace falta reavivar en nosotros el impulso de los orígenes, dejándonos impregnar por el ardor de la predicación apostólica después de Pentecostés. Hemos de revivir en nosotros el sentimiento apremiante de Pablo, que exclamaba: ¡Ay de mí si no predicara el Evangelio! (1 Co 9, 16).

Esta pasión suscitará en la Iglesia una nueva acción misionera, que no podrá ser delegada a unos pocos especialistas, sino que acabará por implicar la responsabilidad de todos los miembros del pueblo de Dios. Quien ha encontrado verdaderamente a Cristo no puede tenerlo sólo para sí, debe anunciarlo. Es necesario un nuevo impulso apostólico que sea vivido, como compromiso cotidiano de las comunidades y de los grupos cristianos. Sin embargo, esto debe hacerse respetando debidamente el camino siempre distinto de cada persona y atendiendo a las diversas culturas en las que ha de llegar el mensaje cristiano, de tal manera que no se nieguen los valores peculiares de cada pueblo, sino que sean purificados y llevados a su plenitud.

El cristianismo del tercer milenio debe responder cada vez mejor a esta exigencia de inculturación. Permaneciendo plenamente uno mismo, en total fidelidad al anuncio evangélico y a la tradición eclesial, llevará consigo también el rostro de tantas culturas y de tantos pueblos en que ha sido acogido y arraigado. De la belleza de este rostro pluriforme de la Iglesia hemos gozado particularmente en este Año Jubilar. Quizás es sólo el comienzo, un icono apenas esbozado del futuro que el Espíritu de Dios nos prepara.

La propuesta de Cristo se ha de hacer a todos con confianza. Se ha de dirigir a los adultos, a las familias, a los jóvenes, a los niños, sin esconder nunca las exigencias más radicales del mensaje evangélico, atendiendo a las exigencias de cada uno, por lo que se refiere a la sensibilidad y al lenguaje, según el ejemplo de Pablo cuando decía: Me he hecho todo a todos para salvar a toda costa a algunos (1 Co 9, 22). Al recomendar todo esto, pienso en particular en la pastoral juvenil. Precisamente por lo que se refiere a los jóvenes, como antes he recordado, el Jubileo nos ha ofrecido un testimonio consolador de generosa disponibilidad. Hemos de saber valorar aquella respuesta alentadora, empleando su entusiasmo como un nuevo talento (cf. Mt 25, 15) que Dios ha puesto en nuestras manos para que lo hagamos fructificar.

41. Que nos ayude y oriente, en esta acción misionera confiada, emprendedora y creativa, el ejemplo esplendoroso de tantos testigos de la fe que el Jubileo nos ha hecho recordar. La Iglesia ha encontrado siempre, en sus mártires, una semilla de vida. Sanguis martyrum–semen christianorum[25]. Esta célebre ley enunciada por Tertuliano, se ha demostrado siempre verdadera ante la prueba de la Historia. ¿No será así también para el siglo y para el milenio que estamos iniciando? Quizás estábamos demasiado acostumbrados a pensar en los mártires en términos un poco lejanos, como si se tratase de un grupo del pasado, vinculado sobre todo a los primeros siglos de la era cristiana. La memoria jubilar nos ha abierto un panorama sorprendente, mostrándonos nuestro tiempo particularmente rico en testigos que, de una manera u otra, han sabido vivir el Evangelio en situaciones de hostilidad y persecución, a menudo hasta dar su propia sangre como prueba suprema. En ellos la palabra de Dios, sembrada en terreno fértil, ha fructificado el céntuplo (cf. Mt 13, 8.23). Con su ejemplo nos han señalado y casi allanado el camino del futuro. A nosotros nos toca, con la gracia de Dios, seguir sus huellas.

¿Cómo no recordar especialmente el alegre y entusiasmante encuentro de los jóvenes? Si hay una imagen del Jubileo del año 2000 que quedará viva en el recuerdo más que las otras es seguramente la de la multitud de jóvenes con los cuales he podido establecer una especie de diálogo privilegiado, basado en una recíproca simpatía y un profundo entendimiento. Fue así desde la bienvenida que les di en la Plaza de San Juan de Letrán y en la Plaza de San Pedro. No será fácil, ni para ellos mismos, ni para cuantos los vieron, borrar de la memoria aquella semana en la que Roma se hizo joven con los jóvenes. No será posible olvidar la celebración eucarística de Tor Vergata. A veces, cuando se mira a los jóvenes, con los problemas y las fragilidades que les caracterizan en la sociedad contemporánea, hay una tendencia al pesimismo. Es como si el Jubileo de los jóvenes nos hubiera sorprendido, trasmitiéndonos, en cambio, el mensaje de una juventud que expresa un deseo profundo, a pesar de posibles ambigüedades, de aquellos valores auténticos que tienen su plenitud en Cristo. ¿No es, tal vez, Cristo el secreto de la verdadera libertad y de la alegría profunda del corazón? ¿No es Cristo el amigo supremo y, a la vez, el educador de toda amistad auténtica? Si a los jóvenes se les presenta a Cristo con su verdadero rostro, ellos lo experimentan como una respuesta convincente y son capaces de acoger el mensaje, incluso si es exigente y marcado por la Cruz. Por eso, vibrando con su entusiasmo, no dudé en pedirles una opción radical de fe y de vida, señalándoles una tarea estupenda: la de hacerse centinelas del mañana en esta aurora del nuevo milenio.