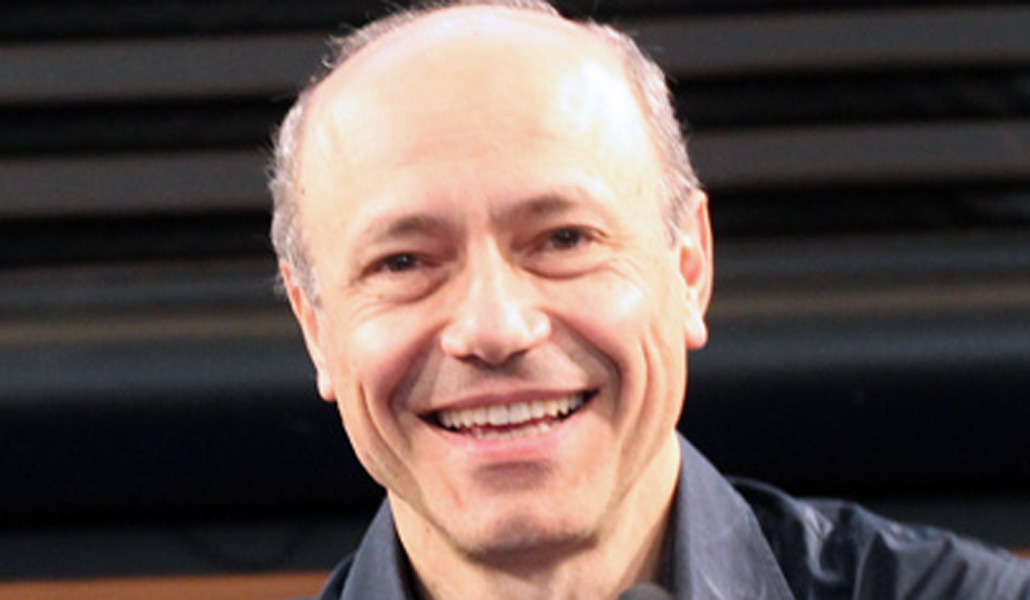

Carmine di Martino: «Una ausencia de confianza es antivital»

El profesor de Filosofía Teorética de la Universidad de Milán, que ha participado en EncuentroMadrid, cree que la pandemia «ha debilitado ese sentido general de confianza que caracterizaba el proyecto sobre el futuro»

Dice la RAE en su primera acepción que confianza es la «esperanza firme que se tiene en algo». Según un reciente estudio del CIS, el 78,2 % de los españoles siente inquietud y temor ante el futuro y el 59,5 % tiene miedo a no recuperar la vida anterior a la COVID-19. ¿La pandemia se ha llevado nuestra confianza?

No de manera absoluta. No es ni siquiera posible. Una ausencia total de confianza es una actitud antivital: no se puede imaginar una vida sin confianza. Las personas que de un día para otro se han visto ingresadas en un hospital han tenido confianza en la asistencia de los médicos y el personal sanitario. Se han visto teniendo que fiarse, y no lo han hecho de forma acéfala, sino sobre la base de signos (por ejemplo, el interés y la generosidad que han demostrado hacia ellos). En cambio, lo que sí se ha debilitado es ese sentido general de confianza que caracterizaba el proyecto sobre el futuro. Nos hemos visto menos dispuestos a arriesgar, a invertir, a implicarnos, nos hemos vuelto más cautos, más temerosos.

La confianza implica siempre una valoración, ya sea justa o equivocada; debe apoyarse en los factores existentes y reconocidos. No se puede sustentar en el aire. Los puntos de apoyo que han sostenido nuestra confianza general en el porvenir se han revelado frágiles. Como consecuencia de ello, nos hemos dado cuenta de que prosperidad, salud y empleo no son cosas que haya que dar por descontadas. Entonces, ¿con qué esperanza miramos al futuro? La esperanza, dentro de ciertos límites, representa un recurso espontáneo, casi estructural del ser humano. Sin embargo, en situaciones como esta, descubrimos que, más allá de ciertos límites, la esperanza natural se agota y es necesario preguntarse: ¿qué motivos tengo para esperar? ¿Hay esperanza? Cada uno está llamado a responder en primera persona, según la experiencia que vive. La pandemia ha hecho que estas preguntas se vuelvan más urgentes. ¿Qué puede ayudarnos en la búsqueda de una respuesta? Ver a nuestro alrededor una esperanza fundada, es decir, encarnada en otros, en personas como nosotros, en su modo de afrontar las cosas.

La segunda acepción de nuestro diccionario es «seguridad que alguien tiene en sí mismo». ¿Qué seguridad podemos tener ahora que nos sentimos tan vulnerables?

La confianza en nosotros mismos no es en absoluto incompatible con la conciencia de nuestra propia vulnerabilidad. No nace de una presunción de omnipotencia, que se parecería más bien a una inconsciencia preocupante y obtusa, sino que nace de la experiencia de relaciones generadoras en las que nuestro ser se ve reconocido, sostenido y relanzado. ¿Cómo puede madurar en un niño la confianza en sí mismo? Gracias a la mirada amorosa de su madre, a su presencia confiable; esta es la fuente de la confianza en uno mismo. Se pasa entonces de experimentar la confiabilidad del otro a la confianza en uno mismo. Es una dinámica que se extiende a lo largo de toda nuestra existencia. Lo que cuenta son las relaciones y los lugares generadores, no la invulnerabilidad.

Para seis de cada diez españoles ha empeorado la imagen del Gobierno de la nación por la gestión de esta pandemia, y para casi cinco de cada diez también ha empeorado la imagen de su gobierno autonómico. Si no confiamos en la política para hacer frente a esta crisis, ¿en quién podemos confiar?

La confianza nunca es ciega. Cuando decimos «me fío ciegamente de ti», no hacemos justicia a la confianza, omitimos todo el camino necesario para llegar a una confianza digna de ese nombre. Para fiarse es necesario tener los ojos bien abiertos, interceptar todos los signos que puedan conducir a la conclusión: «me puedo fiar de ti». Ciertamente, esto me compromete a usar la razón, a no dejarme arrastrar sin más por el peso de los prejuicios. Por tanto, es necesario preguntarse: ¿quién merece mi confianza? ¿A quién reconozco como más creíble? Tampoco puede ser ciega la confianza en la política y, sobre todo, en los políticos. Como no puede serlo la desconfianza. Y añado: si a la hora de afrontar las dificultades marcadas por la pandemia la clase política tiene una tarea específica e insustituible, también tienen su tarea la sociedad, los grupos, las personas. No hay que olvidar que el nexo entre política y sociedad es un movimiento de ida y vuelta: la una expresa y modifica a la otra, y viceversa.

Usted ha reivindicado siempre la importancia del conocimiento. ¿Nos van a salvar los científicos y estudiosos?

El conocimiento es el modo de relacionarse con el mundo típico de los seres humanos; no es un lujo al que podamos renunciar voluntariamente, sino una dimensión estructural. En la larga aventura de las comunidades humanas sobre la Tierra, se han sucedido muchos modos de realizar el conocimiento. La ciencia, tal como la vemos hoy, sólida por el recorrido de la cultura occidental, es uno de los modos más recientes, fundado sobre la «matematización de la naturaleza» y portador de extraordinarias consecuencias prácticas. Muchos la consideran como nuestra frontera más avanzada. Y a ella nos confiamos para descubrir la vacuna contra la COVID-19, y no a la literatura o la filosofía. Pero, como cada forma de saber, la ciencia tiene sus mecanismos y sus límites. Podrá poner a punto una vacuna eficaz, pero no podrá aclarar el sentido de la vida y de la muerte. Confiamos, por tanto, en que nos salve del contagio y de sus consecuencias, pero no podemos pedirle que nos salve de la falta de sentido que puede afligir incluso a una vida saludable. No podemos descargar ese problema en la ciencia, ni ella se postula como candidata para afrontarlo.

No sé si ha leído Fratelli tutti del Papa Francisco, que pide reconstruir la fraternidad universal. En espera de la vacuna y los tratamientos, ¿cómo podemos ayudarnos unos a otros en este negro escenario?

Podría responder que con una solidaridad más marcada. Se ha hablado mucho de la explosión de solidaridad que acompañó a la primera ola de la epidemia. Sin embargo, con la segunda ola se ha verificado, por un lado, un aumento del sentimiento de rabia y de frustración y, por el otro, una disminución proporcional de la propensión a la solidaridad. La desconfianza general a la que se aludía en la primera pregunta, repercute también en el modo de comportarse los unos con los otros. También la solidaridad necesita de una fuente que supere la mera reacción a las dificultades. Es un movimiento que no se sostiene por sí mismo, aunque esté enraizado en la estructura de los seres humanos. El hecho de compartir nace en el terreno de la experiencia que viven las personas y que es capaz de ofrecerles los motivos necesarios para implicarse con la vida de los demás, arriesgando incluso la propia. ¿Qué puede ayudarnos? Ver aquí o allá ejemplos de compartir. Hay momentos y lugares de humanidad vivida que confieren vitalidad al tejido social, que movilizan las mejores energías de todos. Me gustaría añadir que en la ayuda mutua se incluye también sostenerse en el ejercicio de la razón. Los fenómenos de negacionismo a los que asistimos nos dicen que la razón puede encaminarse hacia la parálisis. Sin embargo, no se trata normalmente de un problema intelectivo, sino de relaciones que animen a abrir los ojos.

Y, si no le importa, ¿qué pinta Dios en todo esto?

La percepción de Dios, del Misterio, de lo divino, en sus distintos sentidos posibles, ha acompañado siempre de algún modo la vida de los seres humanos. Un sentido del Misterio vivido de forma auténtica y humilde, coincide con una actitud de asombro y respeto hacia los demás, hacia las cosas y, por tanto, con una apertura. La fe religiosa ha sido –y es–, en sus distintas formas, un modo con el que se han afrontado y soportado las dificultades, las contradicciones, las tragedias. Nuestra historia está profundamente atravesada por el cristianismo, por el anuncio de un Dios que se hace carne, por tanto presencia visible, tangible, encontrable, y que, al hacerse carne, se desvela como misericordia. He aquí su novedad: el hacerse carne de Dios, del significado último, del destino, y su quedarse presente en la historia como carne, a través de la realidad humana de los testigos. Desde esta perspectiva, el problema se vuelve histórico, pues se trata de ver si nos hemos encontrado con personas en las que se ha encarnado la misericordia. En la medida en que esto ha sucedido, no debería pasar inobservado, y quizá tales encuentros son la forma concreta de experimentar «qué pinta Dios en todo esto».