La Segunda República quiso llevar el laicismo hasta el extremo. Cuando fueron secularizados los cementerios

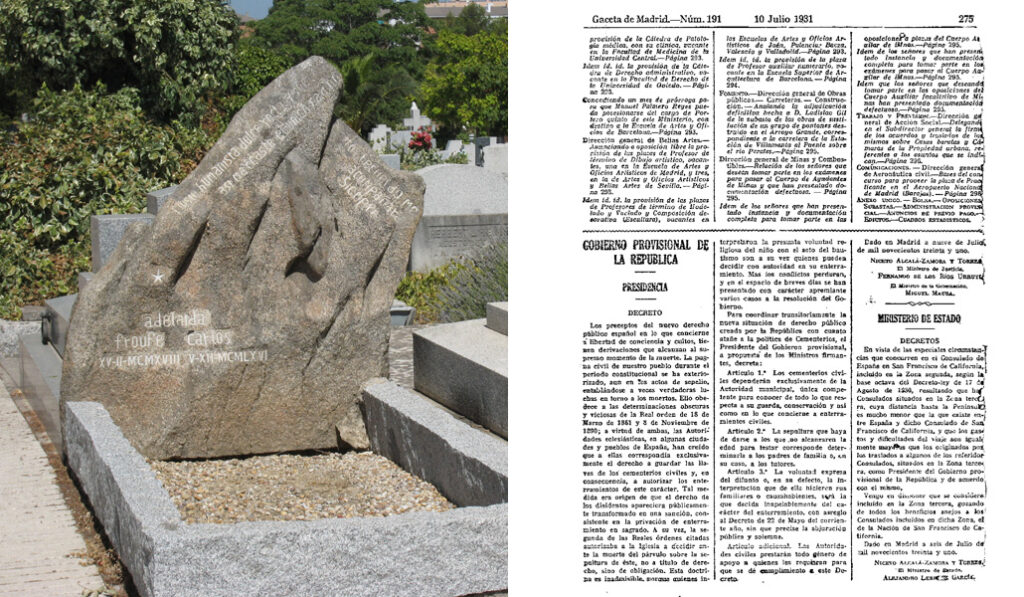

El ministro socialista de Justicia don Fernando de los Ríos hizo publicar, en Gaceta de Madrid, 10 de julio de 1931, un madrugador decreto sobre la secularización de los cementerios municipales de España. El artículo 27 de la Constitución declaraba los cementerios «sometidos exclusivamente a la jurisdicción civil», sin que pudiera haber en ellos «separación de recintos por motivos religiosos». El 4 de diciembre del mismo año, leía el mismo ministro, en las Cortes, el proyecto de ley

Desde el siglo XVI, decía el preámbulo del proyecto de ley de secularización de los cementerios, la legislación española había vivido supeditada a la legislación canónica, y, pese a todos los lemas de progresismo, democracia o liberalismo del régimen constitucional, nada afectaba a «la situación vejatoria a que se sometía al discrepante de la religión oficial en los momentos solemnes de la vida civil». Ser disidente era «motivo de sanción aun en la hora de la muerte, pues como tal se ha venido considerando la privación de enterramiento en sagrado».

Según el articulado, los cementerios municipales que existan o que deban construirse a la mayor brevedad serían comunes a todos los ciudadanos, sin un solo signo religioso. Se haría desaparecer las tapias que separaban los cementerios civiles de los católicos. Los cementerios privados serían respetados, pero no se autorizaría la apertura de ningún otro ni el ensanchamiento de los existentes. No se permitiría la inhumación ni en templos ni en casas religiosas. A los padres y tutores correspondería determinar la sepultura de los que no alcanzaran la edad para testar, y la voluntad expresa del difunto (sic) –¡quería decir, del futuro difunto!– o, en su defecto, la interpretación que de ella hicieran sus familiares o causahabientes sería la que decidiera el carácter del enterramiento.

Un debate sectario y antinatural

En los discursos a la totalidad, sobresalió por su zafiedad el histórico anticlerical aragonés Ángel Samblancat, residente en Barcelona y diputado por la Esquerra, que propuso la cremación obligatoria como medida radical de terminar con la desigualdad de la muerte y de los cementerios. El comunista sevillano y ex católico fervoroso, José Antonio Balbontín, propuso, más moderado, el cementerio civil único, sin intromisión alguna de las confesiones religiosas. Los dos y algunos más se opusieron al mantenimiento de los cementerios privados.

Defiende la doctrina tradicional católica el diputado agrario por Zaragoza, el canónigo Santiago Guallar, con el Derecho Canónico en la mano, quien afirma que el cementerio católico es de derecho exclusivo de la Iglesia y ataca al proyecto de ley por ser «un atentado a la libertad de conciencia», al permitir ser enterrados en el mismo camposanto creyentes e incrédulos, ateos, musulmanes, budistas y librepensadores, y al yuxtaponer la cruz con el triángulo masónico y la media luna. Interrumpido e increpado a menudo, Guallar considera ultrajante la necesidad de testar para poder ser enterrado con rito religioso, cuando todo bautizado tiene derecho a ser enterrado según su rito.

El Presidente de la Comisión de Justicia, Rafael Salazar Alonso, le dirá, en su respuesta general a Guallar, que nunca la Iglesia exigió que hubiera una separación brutal, «una separación feroz entre los cuerpos de unos y otros hermanos». La misma Comisión concreta el artículo primero y añade que «sólo podrán practicarse los ritos funerarios de los distintos cultos en cada sepultura».

Defienden varios diputados vasconavarros y agrarios los derechos adquiridos de los propietarios de criptas y panteones, que ha contado en algunos casos con la autorización de las autoridades de la República, y califican de incautación y de despojo la interpretación que se da al precepto constitucional. El artículo tercero se aprueba por 95 votos a favor y 12 en contra.

Pero el artículo cuarto presenta la más grave de las injusticias, al exigir una manifestación expresa –en un principio se decía «auténtica»– de querer un entierro religioso para tener derecho a él. Algunos oradores republicanos y masones lo justifican para evitar el «fraude piadoso» de la Iglesia, que sepultaba en tiempos pasados con rito católico a notorios librepensadores y ateos, siguiendo a veces la voluntad de la familia.

El joven galleguista, futuro ministro de Estado y embajador ante la Santa Sede, Leandro Pita Romero, a quien no le disgusta el resto del proyecto, se pregunta, mordaz, si, en caso de que no conste la declaración expresa, dejarán sin sepultura religiosa a un obispo católico, a un rabino judío o a un pastor protestante… Le parece lamentable que se confunda «el laicismo del Estado con el laicismo de los ciudadanos». Otro diputado radical gallego, excepción en el partido de Lerroux, que tacha el artículo en cuestión de sectario, da la cifra, en los seis últimos meses, de 7.859 enterramientos católicos en Madrid, frente a 134 en el cementerio civil: «¡No hagáis con la muerte –clama iracundo– juegos malabares!».

Todavía el peneuvista José Antonio Aguirre intenta salvar los cementerios confesionales de extranjeros en España, y, por extensión, criptas y panteones familiares, apelando a principios y valores de Derecho internacional, como es la protección de esos lugares y otros establecimientos religiosos. Pero se le contesta que esos cementerios, o serán municipalizados, o seguirán siendo privados, a los que se les aplicarán las normas propias de los mismos.

En la sesión del 20 de enero de 1932 se aprobó definitivamente el proyecto de ley.

Un puntilloso Reglamento

El 8 de abril de 1933, dada la varia y polémica casuística a que había dado lugar la confusa ley de secularización de los cementerios municipales, se publicaba un puntilloso Reglamento. Se ataba corto a los cementerios parroquiales (en Galicia, sobre todo) y a otros similares en relación con la incautación o expropiación. Se ordenaba el inventario de los cementerios privados y de los derechos de inhumaciones. Se permitían los cementerios construidos por extranjeros sólo para no católicos y sólo para los correligionarios de sus fundadores.

En relación con el artículo cuarto del proyecto, se evitó el ridículo aludido por Pita Romero, y se admitió el enterramiento con rito religioso de los ministros de las confesiones, «si no hubieran dispuesto lo contrario». Pero, por lo demás, se mandó llevar un registro en cada juzgado municipal destinado a las manifestaciones de última voluntad, dándose al interesado una papeleta firmada por él y sellada por el juzgado. La manifestación podía hacerse por testamento válido, por escritura pública, por documento privado escrito de puño y letra, o por declaración manuscrita, firmada por dos testigos mayores de edad, no parientes, y por el declarante.

Los entierros católicos con cortejo o sin él, con cruz alzada o sin cruz, dentro o fuera del cementerio, con campanas o sin campanas, fueron ocasión continua de prohibiciones (gubernamentales o municipales), multas, suspensiones, manifestaciones… Un lugar anticlerical habitual hasta el final de la Segunda República.