Un rebelde en Madagascar. «La pobreza mata»

Cuando vio la escena se quedó sin palabras. Mudo de pavor. Más de 1.000 niños peleaban por la basura con perros y cerdos en el corazón de un inmenso vertedero. Esa noche, sin poder dormir, levantó las manos al cielo e imploró a Dios poder ayudar a aquella gente. Fue así como dio inicio una obra que sacó a más de 500.000 personas de la pobreza extrema en Madagascar. A 30 años de su ingreso en ese basural, el misionero Pedro Opeka no tiene dudas: «¡Hay que rebelarse contra la injusticia!». «Porque la pobreza extrema mata el alma y la dignidad», clama

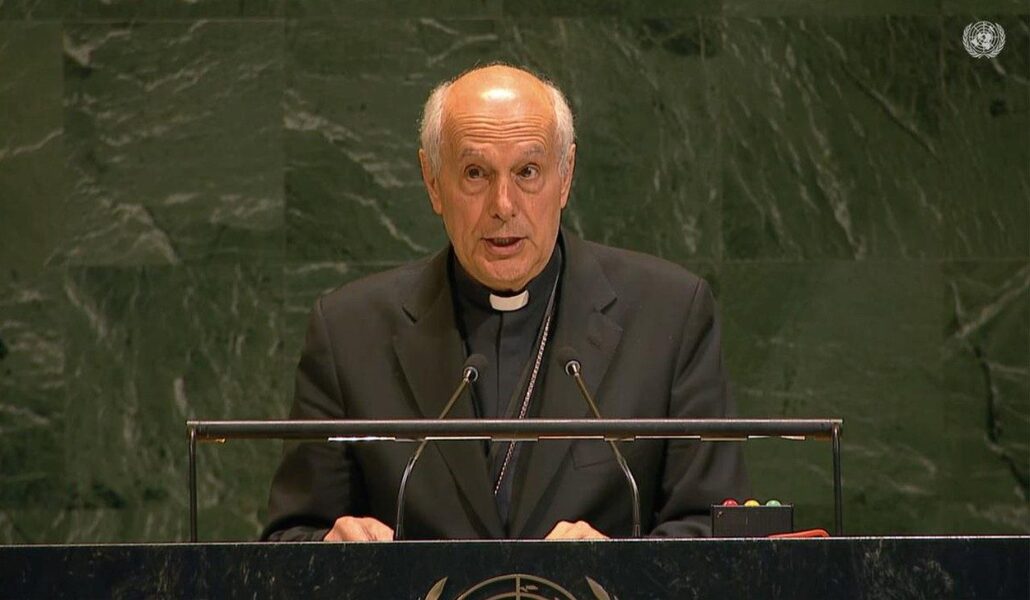

A cinco décadas de haber dejado su Argentina natal, para cumplir el sueño de ser misionero, este sacerdote de la Comunidad de San Vicente de Paúl acaba de publicar en español su libro Rebelarse por amor, que resume 48 años de vida entre los miserables de la isla africana. «Para el año que viene el Papa tiene previsto un viaje a Madagascar. Todavía no es oficial pero está previsto», revela en entrevista con Alfa y Omega.

«Yo me rebelo contra todo discurso vacío sobre la justicia y el desarrollo. Soy el enemigo de los expertos, de quienes hablan y no hacen, de los políticos que engañan a su propio pueblo, de los presidentes que son elegidos para sacar a sus pueblos de la pobreza y los dejan peor, ilusionándolos con palabras vacías, mientras ellos se están muriendo a fuego lento. Esa injusticia me hace rebelarme a cada instante. No busco la violencia, pero la siento y me hacen reaccionar. Por eso no puedo hablar con paz, porque cuando lo hago, grito y me rebelo», confiesa.

Mientras pronuncia estas palabras, su rostro —hasta hace pocos minutos afable— se endurece. Su voz se torna firme y cobra autoridad, detrás de una copiosa barba blanca y unos ojos claros de ascendencia eslovena. Pasó ya mucho tiempo desde su llegada a Madagascar, en 1970, siendo seminarista. Atrás dejó una Argentina donde «no había hambre» y apenas el tres por ciento de la población sufría la pobreza. Paradojas de la vida, hoy la padece el 30 por ciento.

A los 22 años quiso seguir los pasos de san Vicente, fundador de los padres paúles, que en 1648 mandó los primeros misioneros a la isla africana. Entonces tardaban un año en llegar, casi todos morían de malaria o paludismo. Pasó 24 meses allí como joven trabajador, construyendo dispensarios y capillas, aprendiendo las costumbres del pueblo malgache. Decidió que ese sería su lugar en el mundo. Regresó en 1976, para no irse nunca más.

Primero vivió 15 años en el sureste de un país más grande que España, de casi 600.000 kilómetros cuadrados y 25 millones de habitantes. Luego se fue a la capital, Antananarivo, donde chocó con el individualismo y la falta de solidaridad. «La extrema pobreza mata la cultura, mata el alma y la dignidad de un pueblo, de las personas. Vi que los pobres de la capital habían perdido el alma. Eran malgaches pero sin raíces», sigue.

Empezó por el vertedero local. Allí asistió a la escena de los niños con los cerdos y pensó: «Acá no tengo derecho a hablar». Aquella noche se arrodilló junto a su cama e imploró la inspiración para ayudar. Al día siguiente volvió al basural y buscó a uno de los jefes. «Blanco, ¿qué quieres?», le preguntó uno de ellos. «Hablar con usted», replicó él en malgache. Así, terminó ofreciendo su ayuda a un grupo de jefes tribales sentado dentro de una casucha de 1,3 metros de altura. Ese fue el inicio del movimiento Akamasoa (Los buenos amigos).

«Ellos pensaron: A este blanco lo vamos a ver un mes, después se va a cansar y se va a ir. Estaban cansados de creer en promesas que nunca se cumplían de tanta gente que pasaba, a mí me tomaron a la ligera, pero yo me quedé», constata, con un toque de satisfacción.

Hoy por hoy, la obra ocupa un amplio territorio con dispensarios, campos de deportes, electricidad, calles y espacios verdes. Una pequeña localidad donde rige una ley: trabajo, educación, disciplina. Monpera, como conocen al padre Pedro, asegura que ellos probaron que la pobreza extrema se puede vencer, siempre con la verdad y el ejemplo. En 30 años, más de 500.000 personas pasaron por el centro Akamasoa; 25.000 residen allí establemente y otras 30.000 reciben alguna ayuda puntual cada año.

Encuentro con el Papa

«Ya nos debería financiar las Naciones Unidas», exclama. Al mismo tiempo reconoce haber rechazado aportes económicos de instituciones internacionales de gran prestigio que buscaban condicionar o instrumentalizar su labor. Por ello, su trabajo depende casi por completo de aportes privados. Y eso lo ha llevado a situaciones impensadas.

En mayo, fue el invitado de honor por el presidente de la UEFA a la final de la Champions League entre el Real Madrid y el Liverpool en Kiev. Allí conoció a tres madrileños y un argentino quienes se comprometieron a ayudarlo. «Dios no me envía a un lugar sin un objetivo y en ese partido el objetivo no era el fútbol, lo importante era la gente que podía encontrar allí», asegura.

Pocos días después, fue recibido en el Vaticano por el Papa. «Pedro, ¿cómo estás?», lo saludó Francisco, con afabilidad. Sus pasos se habían cruzado entre 1966 y 1968. Jorge Mario Bergoglio terminaba sus estudios teológicos en el Colegio Máximo de San Miguel y Opeka comenzaba la filosofía con los padres paúles en esa misma casa de estudios. No se hicieron amigos, se llevan once años de diferencia. Pero el misionero asegura que ya el nombre de Bergoglio resonaba en la facultad como «hombre capaz, inteligente y dinámico».

Cuando se vieron en el palacio apostólico, el Pontífice disparó: «Pedro, ¿ya preparaste tu reemplazo? Mirá que la vida se acaba para todos». El misionero apuntó: «Me habló de la muerte como algo natural. Yo le dije: “Si, Santo Padre, tengo la gracia de Dios de haber encontrado más de 500 colaboradores y sobre todo colaboradoras”. Se quedó muy contento. Encontré en él un hombre de mucha paz, lo vi muy feliz».

Con el Papa confirmó que para 2019 está prevista una visita apostólica a Madagascar, y le causa ilusión poder recibirlo junto a 14.000 niños y jóvenes sacados de la calle. No esconde la alegría de tener un Papa que defiende a los pobres y su dignidad con tanta fuerza. «Es un hombre auténtico y que vive el Evangelio, eso es una fuerza enorme para todos nosotros los misioneros», añade.

Prefiere no filosofar, cuando se trata de pobreza. «A mí no me gustan los discursos, me convencen solo los gestos prácticos», aclara. E insiste: «Tenemos que rebelarnos contra la injusticia, contra todo lo que disminuye al ser humano, que lo excluye de la sociedad. No con palabras sino con gestos concretos. Hoy puedo levantar la voz porque detrás de mí están miles de personas».

Opeka resulta especialmente ácido cuando habla de los políticos. «Debemos terminar con la hipocresía de la diplomacia, hoy hay que decir la verdad aunque duela», prosigue.

Se dirige entonces a los presidentes del mundo, les recuerda que se pasa por el poder solo una vez. «Debería ser un honor dar la vida por su pueblo y no estafarlo, engañarlo, robarlo», dice. «Hoy muchos presidentes roban a su pueblo, se sirven de él para sus propios intereses. Eso es inhumano. ¿Cómo puede mentirse uno a sí mismo? ¿Cómo puede mirarse al espejo y hablarle a sus hijos cuando él traicionó a su pueblo por dinero? Y ese dinero quizás lo usarán sus hijos, pero con vergüenza, porque la verdad nunca podrá esconderse, siempre saldrá a la luz», afirma.

No se sonroja cuando lo comparan con la madre Teresa de Calcuta y repiten su constante candidatura al Premio Nobel de la Paz. «Si te comparan con ella nunca puede ser malo, todo lo contrario: te honran. Pero no trabajas para que te comparen, sabes que tienes una vocación y debes abrir tu propio camino», aclara.

Al final, reduce toda su labor a la inspiración del Espíritu Santo. Y la compara con el amor, que siempre sorprende. Por eso, asegura que jamás concluirá su misión: «El amor es inventivo hasta el infinito, jamás nos quedaremos cortos de ideas. Siempre hay algo nuevo. La fe y la oración nunca pasarán de moda, porque tiene una fuerza que no se acabará jamás».