«Cuando el hombre elimina a Dios del propio horizonte, declara a Dios muerto, ¿es verdaderamente más feliz? ¿Se hace de veras más libre?». Así preguntaba el Papa Benedicto XVI, el pasado domingo, en su homilía de la Misa de apertura del Sínodo de los Obispos, dedicado a la Palabra de Dios. Continuaba: «Cuando los hombres se proclaman propietarios absolutos de sí mismos y únicos dueños de la creación, ¿pueden verdaderamente construir una sociedad en la que reinen la libertad, la justicia y la paz? ¿No sucede más bien -como la crónica cotidiana demuestra ampliamente- que se difunden el arbitrio del poder, los intereses egoístas, la injusticia y la explotación, la violencia en todas sus expresiones?» Y concluía: «El resultado, al final, es que el hombre se encuentra más solo y la sociedad más dividida y confusa».

No podía resumirse mejor el porqué del tema de portada de este número de Alfa y Omega, sin duda de una palpitante, y en definitiva permanente, actualidad: un hombre y una sociedad necesitados como nunca de recobrar su propio ser, la esperanza que sólo el Creador puede dar, como el mismo Santo Padre afirmó sin ambages en la ceremonia de bienvenida de su reciente visita a Francia: «Toda sociedad humana tiene necesidad de esperanza, y esta necesidad es todavía más fuerte en el mundo de hoy, que ofrece pocas aspiraciones espirituales y pocas certezas materiales». Por eso, en su discurso, ese mismo día, al mundo de la cultura, indicó certeramente el camino, mostrando el «origen de la teología occidental y de las raíces de la cultura europea», cuando el hombre reconocía la verdad de su ser creado y sostenido por Dios.

Recordó Benedicto XVI cuán emblemático es el lugar de este discurso, el Colegio de los Bernardinos, «ligado a la cultura monástica, porque aquí vivieron monjes jóvenes, para aprender a comprender más profundamente su llamada y vivir mejor su misión». Tras la caída del Imperio Romano, ¿qué buscaban los monjes? «No estaba en su intención crear una cultura, y ni siquiera conservar una cultura del pasado. Su motivación era mucho más elemental. Su objetivo era: Quaerere Deum, buscar a Dios. En la confusión de un tiempo en que nada parecía quedar en pie, los monjes querían dedicarse a lo esencial: trabajar con tesón por dar con lo que vale y permanece siempre, encontrar la misma Vida. Buscaban a Dios. Querían pasar de lo secundario a lo esencial, a lo que es sólo y verdaderamente importante y fiable… Detrás de lo provisional, buscaban lo definitivo». Y precisamente porque se reconocía a Dios como el origen, el centro y el destino de todo y de todos, ¡hasta lo provisional se mejoraba, se conservaba todo lo bello, bueno y verdadero de la cultura del pasado y se iba creando una nueva cultura! Todo lo contrario del proceso puesto en marcha por la modernidad, suplantando a Dios con la ideología de esa falsa divinización del hombre que lo ha llevado hasta su aniquilación más espantosa en las guerras y genocidios del siglo XX, prolongados en el terrorismo de las bombas, y en el más sibilino y destructor del aborto, la eutanasia y la manipulación genética con la consiguiente destrucción masiva de seres humanos ¡desde el inicio mismo de su vida, ya desde su estado embrionario!

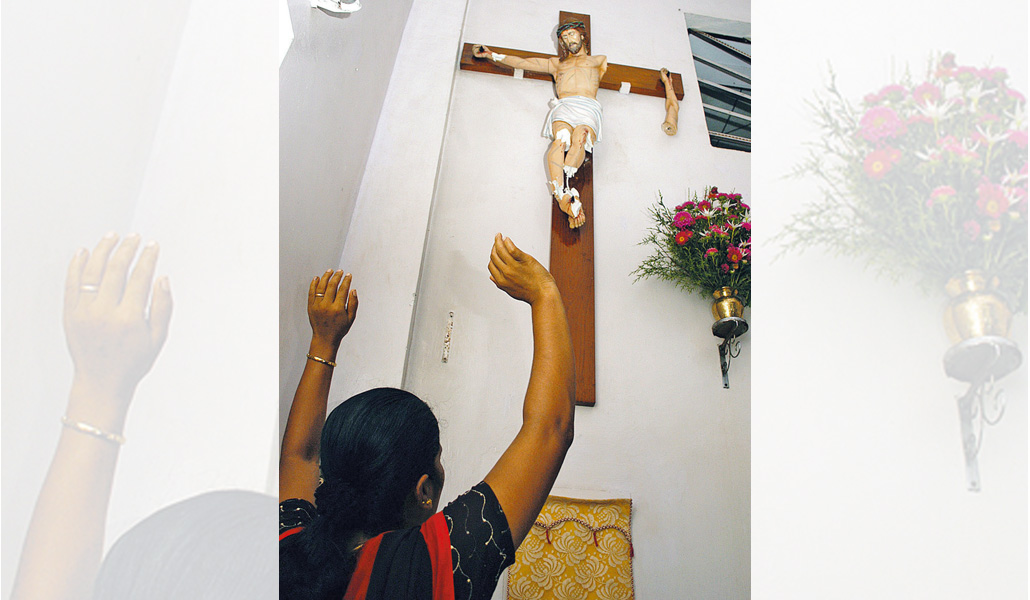

La cultura de la muerte, que trata hoy de dominarlo todo, es lo que produce el hombre sin Dios, lo que con tanta fuerza grita la imagen de nuestra portada de este número. Suplantando a Dios, que nadie se engañe, lejos de liberarse, lejos de alcanzar ningún tipo de grandeza, el hombre se derrumba hasta la más oscura esclavitud. El «Quaerere Deum —buscar a Dios y dejarse encontrar por Él— hoy no es menos necesario que en tiempos pasados», como explicó Benedicto XVI en el Colegio de los Bernardinos. Decidir que Dios ha muerto, decretar «como no científica la pregunta sobre Dios, sería la capitulación de la razón, la renuncia a sus posibilidades más elevadas y, consiguientemente, una ruina del humanismo, cuyas consecuencias no podrían ser más graves». Ni más ni menos que la ruina de la casa que se quiere construir sobre arena. Así lo dijo el mismo Santo Padre en la primera sesión de los trabajos del Sínodo, todo un certerísimo diagnóstico, con el consiguiente remedio, de la crisis que hoy llena las noticias de los medios de todo el mundo:

«Al final del Sermón de la Montaña, el Señor nos habla de las dos posibilidades de construir la casa de la propia vida: sobre la arena y sobre la roca. Sobre la arena construye quien construye sólo sobre cosas visibles y tangibles, sobre el éxito, sobre la carrera, sobre el dinero. Aparentemente éstas son las verdaderas realidades. Pero todo esto un día pasará. Lo vemos hoy en el derrumbe de los grandes Bancos: estos dineros desaparecen, son nada. Y así todas estas cosas… Sólo la Palabra de Dios es fundamento de toda la realidad, es estable como el cielo y más que el cielo, es la realidad. Por tanto, debemos cambiar nuestro concepto de realismo. Realista es quien reconoce en la Palabra de Dios, en esta realidad aparentemente tan débil, el fundamento de todo. Realista es quien construye su vida sobre este fundamento que permanece de continuo».