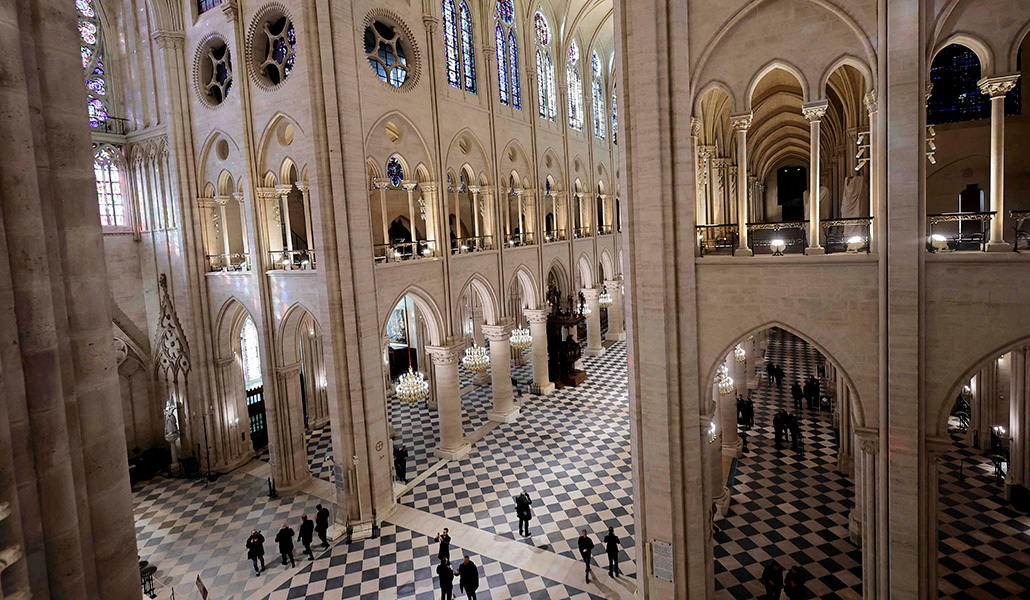

La primera vez que fui a París me enamoré de Notre Dame. Fui por la mañana. La contemplé desde todos los ángulos, por dentro y por fuera; no me cansé de observar sus arcos, de subir peldaños y ver las vistas desde el campanario. Allí, junto a las gárgolas, contemplaba los puentes e imaginaba cómo los muros de la catedral han visto crecer y cambiar una ciudad a lo largo de los siglos. En cuanto se puso el sol, regresé para verla iluminada, resplandeciente, majestuosa.

El incendio en abril de 2019 fue una tragedia que me dolió como a cualquiera que haya visitado esa joya gótica. Las imágenes del fuego devorando el templo quedarán para la historia. Solo quien ignora su grandeza y significado pudo permanecer indiferente. Solo la ignorancia, el error de cálculo o el rechazo a lo católico pueden estar detrás de la inexplicable ausencia de representación española en su reapertura. Como si no fuera con nosotros. Sí, Notre Dame es de París y de Francia, pero también nuestra, española y europea. Un símbolo mundial. De los católicos y de la cultura occidental. Así lo entendieron más de 35 jefes de Estado y representantes de otras casas reales, algunas de otras religiones. 14 millones de personas la visitan cada año. Es historia viva, un ejemplo de la belleza que puede crear el ser humano y una demostración de lo que puede salir del corazón para dar gloria a Dios.

«Esta catedral —dijo el presidente Emmanuel Macron— es también la metáfora feliz de lo que debe ser una nación y el mundo». Orgullo patriótico de un resurgir que ha costado 700 millones y en el que trabajaron 2.000 personas. Pero le faltó incidir en que su reapertura ha servido también para recordar a Europa sus raíces cristianas. Mientras se abrían sus puertas y repicaban las campanas, en mi cabeza resonaban aquellas palabras de Juan Pablo II hace 42 años: «Europa, vuelve a encontrarte. Sé tú misma, aviva tus raíces». Yo preparo ya mi viaje para reencontrarme con Nuestra Señora y esa casa de todos que me cautivó a primera vista.