El arte que en noviembre invita a mirar a la gloria

Hay muchas obras cuyos protagonistas, lejos de asumir una concepción gore del sufrimiento, insuflan una significación espiritual a nuestras miserias compartidas

La dulzura de los buñuelos, el aroma embriagador de las flores y, lo más importante, el amor de las oraciones con las que en estas fechas recordamos a quienes ya partieron de esta «noche en una mala posada» (santa Teresa de Jesús dixit) son una clara contraposición a otras formas actuales de vivir y celebrar los primeros días de noviembre. Tradiciones estas últimas impuestas, quizá alentadas, por una sociedad olvidadiza, tan dada a la condena de lo heredado en pro de lo ajeno. El fenómeno no deja de resultar inquietante, al implicar la renuncia a la concepción cristiana y trascendente del ser, obviando algunas arriesgadas preguntas respecto a quiénes somos y cuál es nuestro sino al amparo de la fe y —¿por qué no?— de la razón.

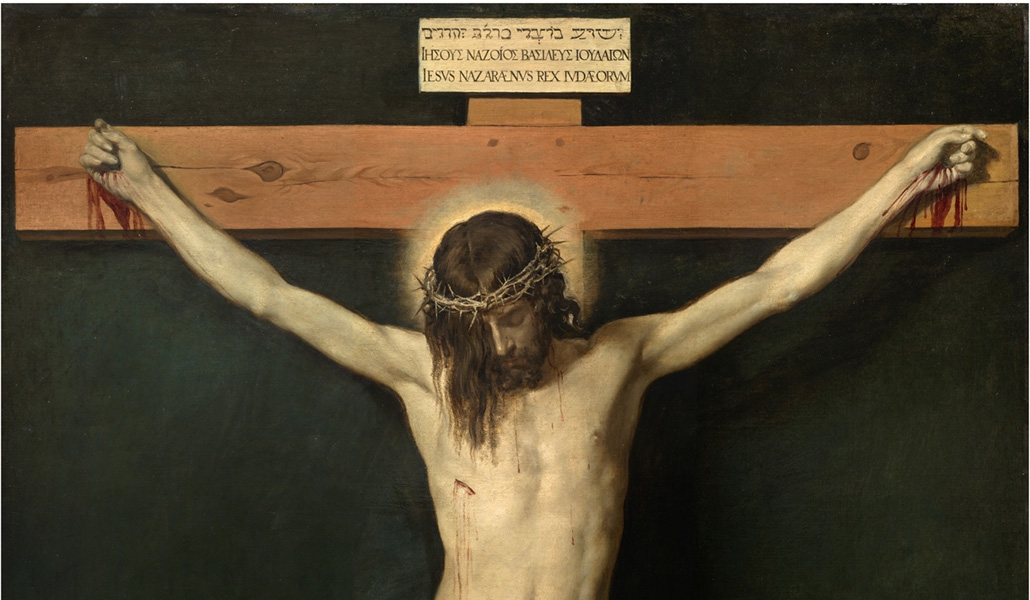

Frente a la presente estética de la repugnancia, frente a la exaltación de la muerte o al ensimismamiento en la finitud de lo corpóreo, un breve recorrido por la historia del arte no hace sino recordarnos valores que han de envalentonarnos; que nos invitan, como mínimo, a cuestionarnos, a mirar nuestro aquí y nuestro ahora desde el amor dimanado de la redención, desde la fe en el hoy, desde la esperanza por el mañana: una esperanza quizá políticamente incorrecta. Bien podríamos aludir a tantas pinturas, a tantas crucifixiones, cuyo protagonista, lejos de asumir una concepción gore del sufrimiento sin sentido, insufla una significación espiritual a nuestras angustias, a la enfermedad, a la guerra, a nuestras miserias compartidas.

Esa cruz no es la de las tumbas y panteones de los repugnantes cementerios de Halloween, no. El arte cristiano, cual teología popular, nos presenta el árbol de la salvación, según glosamos cada Viernes Santo, como lo concibiera —y lo sintiera—, entre muchos otros, Juan de Flandes (1509-1519, Museo del Prado); o como lo recreara, tiempo después, el propio Velázquez (1632); sin olvidar los crucificados dulcemente modelados por las gubias de Martínez Montañés (Cristo de la Misericordia, c. 1603, catedral de Sevilla) o por Juan de Mesa en las primeras décadas del siglo XVII.

Los ejemplos referidos nos descubren en este signo cristífero el árbol de la vida y, en el Crucificado, el triunfo de la eternidad sobre la muerte. La cruz es la conquista de la vida, es la Resurrección, hecho y anhelo tantas veces recreado por la pintura y la escultura. Resurrección de la que ya participan los bienaventurados y bienaventuradas, a quienes estos días recordamos por ser nuestros ejemplos y mediadores.

Así lo concibieron múltiples maestros a lo largo de los siglos. Haciéndose eco de la soteriología, proyectaron en el arrobamiento de sus colores, en la esencia de sus emociones, la sentencia con la que se cierra nuestra profesión de fe: «Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro». ¿No es así como el Greco plasmó la gloria en El entierro del señor de Orgaz (c. 1585, Santo Tomé de Toledo)? ¿No es así como admiramos tantos iconos de la dormición de la Virgen según la tradición oriental?

Santos y santas, conocidos o no, cercanos o lejanos pero siempre dichosos, son los que descubrimos en la Maestá de Duccio (c. 1308) y aquellos otros que cantan al Cordero místico en el políptico de San Bavón, en Gante (hermanos Van Eyck, 1532); o los que glosan las misericordias de Dios en El Paraíso ansiado por Tintoretto (c. 1588).

Una vez más, la verdad del arte, documento vivo de la historia, legado de nuestras creencias, patrimonio de nuestras certezas, nos enseña que a principios del mes de noviembre no nos podemos dejar embaucar por la oscuridad de los juegos de la muerte, no nos debemos dejar engañar por las exaltadas muecas de los siglos. El arte, proyección de nuestra fe, nos invita a venerar el ejemplo fervoroso, bello y triunfal de quienes, desde la sencillez de su vida o desde la heroicidad de su martirio, ya en la gloria, alientan nuestro aquí y nuestro ahora.