¿Con qué criterio debe votar alguien con conciencia cristiana? Los católicos no tienen obligación de votar a un partido en concreto (mientras los obispos no se mojen), pero sí de votar de acuerdo con un corazón recto y una conciencia bien formada. Como todo hijo de vecino. No lo tenemos fácil: nuestro sistema político encarna grandes consensos que se oponen o erosionan principios básicos de las sociedades de raíz cristiana: la sacralidad de la vida, la naturaleza del matrimonio, la responsabilidad de los padres sobre la educación, la primacía de lo espiritual sobre lo material. Y hay otros principios que están en riesgo y son —como recordaba Benedicto XVI— también parte del patrimonio cristiano: la paz y la fraternidad, el cuidado de la casa común, el desarrollo justo y solidario y la preferencia por los desfavorecidos o la reducción de la marginalidad y la exclusión.Si la solución fuera maximizar estos temas, sería fácil: votemos a un partido que recoja en plenitud los principios básicos de una sociedad justa. En esa lógica, pero en ausencia de una opción sin defectos, habría que votar al partido que incluya una proporción mayor de «principios cristianos» en sus programas. Sin duda la declaración de convicciones tiene inmenso valor en la vida cívica, pero ¿acaso es suficiente una afirmación retórica o una promesa para hacer política?

Entre otros criterios, habría que valorar quién podría contribuir a esos fines de modo efectivo en el tiempo, lo cual exige priorizar, secuenciar, resolver incompatibilidades coyunturales, etc. Hay aquí muchísimas consideraciones más o menos razonables que pueden hacerse. Pero, además, es necesario calibrar el sentido y valor del voto específicamente en unas elecciones parlamentarias. Las siguientes observaciones pueden dar perspectiva.

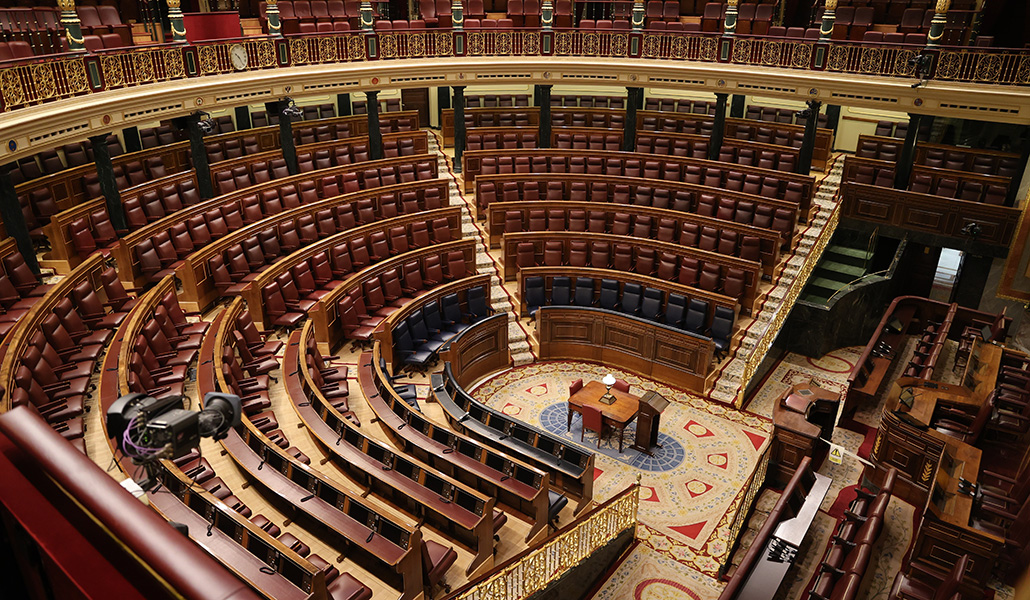

El valor del voto está en que tiene un sentido inequívoco, cuantificable. Se traduce de modo automático y rápido en un reparto de poder: escaños. Supone una aceptación del resultado, pero no significa una aceptación homogénea de todo lo que haya hecho o dicho el representante político ni de lo que hará.

El voto así concebido tiene un valor infinitesimal, que —para más inri— los sistemas de reparto de escaños a veces descartan. ¿Realmente importa tanto? podríamos preguntarnos, sobre todo si votamos en plenas vacaciones.

Sin embargo, a veces un puñado de votos dan la victoria: tienen un valor marginal decisivo. En todo caso, el voto adquiere mayor valor cuando se suma a una magnitud relevante para formar o condicionar gobiernos y procesos legislativos. Pero esto es muy coyuntural, y puede ser imprevisible e incluso contraproducente. Desde el punto de vista moral y estratégico, esto nos mete en cálculos paradójicos. Por todo esto, parece más relevante la pregunta ¿en cuántos votos puedo influir? John Adams decía que la aristocracia en una democracia son quienes mueven el voto de muchos otros. Como el voto es secreto, sin duda se exige aquí algo más que votar.

En definitiva, lo más relevante no es tanto el hecho cuantificable del voto como las interpretaciones que —compartidas con otros— determinan nuestras opciones, pues para elegir tenemos que identificar lo más importante para conseguir o evitar y las alternativas razonables para lograrlo. Además, esas interpretaciones —cuando se comparten— tienen el efecto multiplicador del voto ajeno y condicionan la lectura que se haga de la voluntad colectiva.

Pero votar no es una carta a los Reyes Magos, sino la elección dentro de la carta de un menú que ya viene cocinado, sazonado de hemiplejía moral (Ortega). Puede haber opciones inaceptables, pero todas son imperfectas en algún sentido. Lo que podamos hacer en cocina para mejorar nuestras opciones —y las de millones de conciudadanos— es seguramente más relevante que un voto que vale épsilon.

Pero volvamos al voto. Para decidir, es necesario un ejercicio de diagnóstico y de prudencia sobre la credibilidad de las personas, la eficacia de los medios, las oportunidades, las reacciones de los demás, etc. Hay a veces factores determinantes que son subjetivos (y por eso dados al autoengaño) como la información de primera mano o las propias posibilidades de influencia. También resultan inciertas —pero influyentes— informaciones y valoraciones de contexto. Todo esto nos lleva a una afirmación contraintuitiva, que rompe la lógica unilateral de la pregunta: «¿A quién debe votar un cristiano?». Para el bien común es seguramente conveniente que diversas personas persigan estrategias políticas diferentes, e incluso contradictorias, de modo no coordinado. Podemos celebrar genuinamente ese pluralismo, o al menos respetar las opciones ajenas, aun cuando en tiempo y forma ofrezcamos nuestras opiniones y juicios, quizá contundentes. Lo que no parece adecuado es confundir el propio juicio con lo que impera la conciencia cristiana. Y, por otro lado, parece poco aconsejable en principio y como estrategia intentar condicionar las declaraciones de los obispos.

No hay obligación de hacer un voto testimonial sin más consideración de estrategia política, como no la hay de decir siempre todo lo que pensamos. Es inevitable «cooperar materialmente al mal» en alguna medida al participar en la vida política; con nuestro voto también. Pero nos hacemos responsables de lo que justificamos o apoyamos explícitamente, o de lo que suscita confusión segura en la conciencia de otros. Además, como escribía el cardenal Newman, a veces la estrategia más astuta es sencillamente llamar a las cosas por su nombre. En conclusión: si uno ha puesto empeño en contribuir al bien común durante los últimos cuatro años, pienso que puede pensar en qué votar sin escrúpulos de conciencia.