¿Por qué habéis dicho todos

que en España hay dos bandos,

si aquí no hay más que polvo?

En España no hay bandos,

en esta tierra no hay bandos,

en esta tierra maldita no hay bandos.

No hay más que un hacha amarilla

que ha afilado el rencor.

Con estas palabras, el poeta León Felipe expresaba desde el exilio su estupor ante el horror y la sinrazón de la guerra de España y la cainita división que atravesó nuestro país durante demasiado tiempo. Una herida abierta que aún no termina de cicatrizar, y que ha generado una ingente bibliografía, amén de servir de fuente de inspiración a generaciones de creadores y artistas. En el ámbito escénico, la recreación del sinsentido de esta guerra no puede entenderse sin el personaje, ya icónico, de Carmela, desde que Sánchez Sinistierra la convirtiera en protagonista de su Ay, Carmela, allá por los años ochenta del pasado siglo.

La figura de Carmela está inspirada en el personaje de una canción popular del siglo XIX que cantaban los guerrilleros españoles contra las tropas napoleónicas, y que posteriormente fue adaptada a las circunstancias de nuestra guerra civil en la canción El paso del Ebro. Una mujer que queda perfectamente retratada en los famosos versos: Pero nada pueden bombas, donde sobra corazón.

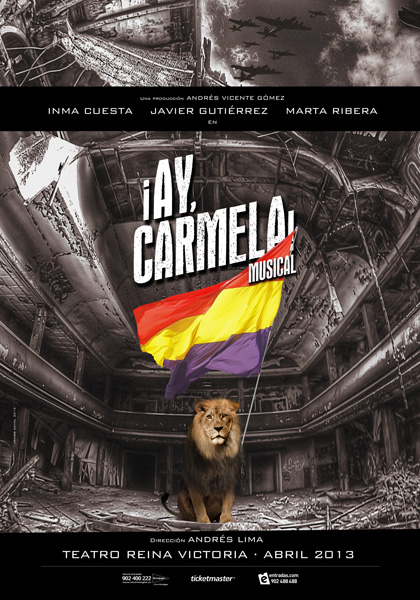

El espectáculo que se representa en el Teatro Reina Victoria de Madrid, supone una nueva vuelta de tuerca en la recreación de este mito reciente de nuestra cultura, ya que por primera vez se lleva el personaje al universo del musical. Tarea ésta nada fácil. Y es que Ay, Carmela tiene que competir consigo misma. La sombra de la obra de teatro original es alargada, al igual que la de la inolvidable y laureada película de Carlos Saura. En nuestra retina siguen impresas aún las interpretaciones de Verónica Forqué y José Luis Gómez, así como las de Carmen Maura y Andrés Pajares. Sin embargo, esta versión musical sale airosa de tan dura prueba.

De la mano del productor Andrés Vicente Gómez –quien ya produjera la versión cinematográfica–, adaptada por José Luis García Sánchez y dirigida por Andrés Lima, la obra recupera el género musical a la española, lejos de los cánones de Broadway y mucho más cercano a los de la revista y el music hall que poblaban los escenarios españoles en los años treinta. Gracias al buen hacer musical de Juan Valent –al que hay que sumar las canciones originales de Víctor Manuel, Pedro Guerra y Vanesa Martín–, la obra consigue una difícil armonía entre las coplas de la época –Ay, Carmela, Pobrecita yo, Suspiros de España– y las nuevas composiciones, creando un universo sonoro de gran belleza y capacidad evocadora.

La escenografía de Beatriz San Juan y las video-proyecciones con imágenes reales e inéditas de la contienda contribuyen a lograr la atmósfera de una obra que se mueve entre la ingenua y primaria comicidad del espectáculo de varietés, y el trauma de una guerra que se cierne como un monstruo sobre las vidas de unas pobres gentes.

Pero sobre el escenario destaca sobremanera el trabajo de los intérpretes, que tienen la valentía de enfrentarse a unos personajes que, como ya hemos dicho, habían sido recreados magistralmente en versiones anteriores. Y el resultado es sobresaliente. La Carmela de Inma Cuesta rebosa belleza, alegría y gracia, y aporta una hermosa voz a su personaje. Javier Gutiérrez llena de verdad a Paulino, ese pobre hombre, sencillo y cobardón, empeñado en vivir en paz en tiempos de guerra. Y mención especial merece Marta Ribera, auténtico animal de teatro –si se nos permite la expresión– que encarna de manera antológica el papel de maestra de ceremonias que se cuela por la historia de Carmela y Paulino. Su sola presencia huele a tablas de teatro viejo, a licor barato de music hall, a sudor de bailarina de coro de varietés.

Se consigue, de esta manera, reinventar un género, el del musical español, recuperando lo mejor del mismo sin resultar rancio, convirtiendo la obra de Sánchez Sinistierra en un espectáculo de hoy y de siempre. Es cierto que con la transformación en musical, la historia de Carmela ha de pagar un peaje: la obra pierde algo de pulso narrativo, sobre todo en la primera parte –agravado por un descanso que se hace prescindible y que corta el ritmo de la representación–. La espectacularidad, con momentos memorables como la canción interpretada por fascistas y brigadistas, se logra, a veces, en detrimento de la intensidad dramática. Sin embargo, la fuerza de este personaje y su historia logran hacerse con las riendas de la representación, llegando a su culmen en ese emotivo final de teatro dentro del teatro en el que el espectador se ve involucrado en la trama.

Es en definitiva, una hermosa y vibrante historia de unos pobres parias aferrados a la alegría y a la vida en un entorno oscuro y viciado. Una historia que te deja con una punzada en el estómago, con una herida amarga, agravada por el tono cómico con el que se desarrolla. Decíamos en nuestra crítica a Antígona que la tragedia era tranquilizadora, porque no daba pie a la esperanza. Los personajes cumplían su función conforme a un designio preestablecido y el espectador se sentía aliviado tras la catarsis. No ocurre así en el drama. Mucho menos cuando el drama –el drama de España que nos toca tan de cerca– se tamiza con la comedia. Aún conservo la crítica que el maestro de maestros Fernando Lázaro Carreter hiciera a la obra original de Sánchez Sinistierra en 1988, y sus palabras en este sentido no pueden ser más esclarecedoras: «De entre la hilaridad, ha ido cobrando cuerpo un grave lamento. (…) Sánchez Sinistierra lo ha suscitado con sólo el mediocre comportamiento de dos desventurados. Su mérito es grande; derrochando habilidad, ha dado la vuelta a la materia más lacerante de nuestro inmediato pasado, para trivializarla en apariencia y dotarla de mayor energía aún: queda más amarga al pasar por el regocijo».

Podría interpretarse esta obra como una guerra de banderas, como una lucha de los hunos contra los hotros, en expresión de Unamuno. Julián Marías, en una de las obras más lúcidas sobre la guerra civil española –La guerra civil ¿cómo pudo ocurrir?– señalaba que ésta estaba dominada por la discordia, en el sentido de «la voluntad de no convivir, la consideración del otro como inaceptable, intolerable, insoportable». Y, ciertamente, la obra no es capaz de superar el maniqueísmo con el que con frecuencia se trata el tema de nuestra trágica guerra, con la consiguiente frustración que genera en los que nos consideramos parte de esa tercera España, por entonces silenciada, que se niega a perder la lucidez, que se enfrenta a esta herida nuestra con consciencia de estar ante una patología social que devino en patología histórica, en palabras del citado Julián Marías.

Pero el personaje de Carmela es valioso, eso sí, entendiéndola como un canto a la dignidad, a la libertad de conciencia frente a toda forma de totalitarismo, como símbolo de la agonía de una mujer que supo, como en el verso de Benedetti, defender la alegría como una trinchera. Y defender sus propias convicciones frente a la sinrazón de la fuerza. En ese sentido, ella podría ser la destinataria de los versos del poeta con el que iniciábamos estas líneas:

Soldado, tuya es la hacienda,

la casa,

el caballo

y la pistola.

Mía es la voz antigua de la tierra.

★★★★☆

Teatro Reina Victoria

Carrera de San Jerónimo, 20

Sol

ESPECTÁCULO FINALIZADO