Vía crucis... Vía Lucis 2012. De la Cruz, a la Luz

«El amor engendra vida y, por amar, está dispuesto a perderla. Así ha sido el amor de Dios Amor. Y este drama de amor no ha quedado como gesta añeja de un bonito pasado, sino que Él se arriesga a amar de nuevo; y por abrazar nuestra vida, este Dios será interrogado, torturado, conculcado en sus derechos, mal-juzgado, condenado, matado…»: así escribe el arzobispo de Oviedo, monseñor Jesús Sanz, invitándonos con su palabra a ensimismarnos con este Dios Amor, con Jesús en su camino al Calvario, para vivir con auténtica piedad cristiana el vía crucis, cuya meta no es otra que la Luz de la vida eterna

Fue en Tierra Santa: lugares que guardan las pisadas santas del Señor, de María y de los primeros cristianos. Un día íbamos a recorrer la Vía Dolorosa. 11 de la mañana. Estábamos conmovidos por saber qué calle era, y Quién la recorrió hacía dos mil años cargando una cruz totalmente ajena, por causa de unos pecados más ajenos todavía.

De pronto, unos chavales traían, como se traen unos paraguas tras las primeras gotas, cruces de varios tamaños, manoseadas por la frivolidad turística que consume lo que sea. Se ofrecían a un precio de alquiler totalmente módico: Padre, un dólar. Alquilar una cruz para hacer el vía crucis con semejante trofeo. He pensado en esa escena muchas veces después. Porque hay otro vía crucis que no tiene por domicilio Jerusalén, sino donde cada uno habita. La cruz que se nos carga en los hombros no es de madera, sino la que nos toca abrazar. Esa cruz cotidiana no se alquila ni por un dólar, ni por más: resulta escandalosamente gratuita, aunque paguemos tan alto precio.

Quizás en la Vía Dolorosa de Jerusalén sea obligado rechazar una cruz burlesca de madera con alquiler de quita y pon. Pero, en el vía crucis de la vida, la cruz es tan propia, que tiene el nombre, edad y domicilio de cada cual.

Recorramos este camino de amor extremado hasta la locura de una muerte en cruz. El Señor nos conceda estremecernos ante tan estremecida forma de amarnos que Él escogió para responder a la indiferencia, al desprecio y a la ingratitud de su criatura más querida.

Este amor es el que Dios ha tenido con cada uno de nosotros, tomando en serio nuestra felicidad, como nadie y hasta siempre. Él no ha puesto condiciones previas para dársenos hasta el final. Ha respetado de antemano nuestra libertad, aunque la usásemos mal ante su entrega, blandiendo torpemente el arma del olvido o de la hostilidad. Y Él perdonará siempre, cada vez que siempre hagamos lo que no sabemos siempre: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen.

El amor engendra vida y, por amar, está dispuesto a perderla. Así ha sido el amor de Dios Amor. Y este drama de amor no ha quedado como gesta añeja de un bonito pasado, sino que Él se arriesga a amar de nuevo; y por abrazar nuestra vida, este Dios será interrogado, torturado, conculcado en sus derechos, mal-juzgado, condenado, matado… No, no es una historia cruel de un ayer de 2.000 años. La Pasión de Dios es tan actual como la de cada uno de nosotros. Dios gime hoy hasta la muerte en el hambre, en la injusticia, en el terror, en los sin-sentidos absurdos, en las violencias de tan diversos terrores, en la pena negra de todos los parias juntos, en la falta de esperanza, de caridad, y en la falta de fe.

La hora que otras veces impidió que prendieran al Señor, o que le despeñaran, ahora había llegado como las campanadas de un amor extremo. Era la antesala inevitable de la gran decisión, una hora interminable. Toda su humanidad, toda su libertad humana, en el trance de experimentar con todo su realismo qué significa dar la vida, de verdad. No bastó lo mucho que hizo y habló. Había que mostrar en una postrera y cruel lección que nadie tiene más amor que el que da la vida por sus amigos. Y esta era la gran prueba desmedida de su Amor sin medida.

Tú solo, Señor, solo entre el cielo y la tierra, solo junto a quienes ignorantes y abrumados se caían de sueño, solo junto a quienes cegados y manipulados te buscaban como a un malhechor. Tú ante el Padre, en el diálogo más difícil y más humano, hasta sudar sangre. La palabra final fue aquella que hizo los cielos y la tierra; aquella que, en labios de tu Madre, te acampó en nuestro suelo: Hágase, fiat. Huerto de oración filial, huerto de besos mentirosos, huerto de cansancio somnoliento. Huerto en el que abrir el primer Triduo Pascual. ¿Dónde estoy yo en aquel huerto?

Nunca un beso manchó tanto el amor, como ése de Judas. Nunca un beso escenificó tanto el engaño. Este discípulo acaso fue el más inteligente y el que antes comprendió la verdadera razón de todo cuanto el Maestro hacía u omitía, decía o silenciaba. Por eso, se desengañó de un Mesías que estaba dispuesto a vivir y a morir entre los hombres por una única causa: la gloria de su Padre Dios y la salvación de sus hermanos. Todo lo demás, ya fuera político, civil o religioso, era valorado desde este criterio absoluto. Y Judas no aguantó que su Maestro no se plegase a sus pretensiones más o menos guerrilleras de expulsar al romano invasor.

¡Qué fácil es, Señor, querer uniformarte con nuestros emblemas y estandartes, qué manía con tenerte de aliado en todas nuestras guerras locales y mundiales! Y también hoy tantos te invocan, y te piden bendición, para hacerte cómplice y mecenas de sus graves pretensiones sobre Ti y sobre la Historia. Antes o después, acabamos descubriendo que no te dejas domesticar, y ensayamos el beso traicionero para matarte en el paredón piadoso de todos nuestros olvidos, escándalos y lamentos.

Hacía tiempo que buscaban a Jesús. Les falló el lapidarle, el despeñarle. No había modo de deshacerse de Él. Su luz molestaba todas sus zonas oscuras. Su verdad ponía en evidencia tanta mentira disfrazada. Su amor revolvía y revolcaba tanta hipocresía oficial y tanto egoísmo oficioso. Era preciso reaccionar y no bastaba declararle persona non grata, ni extraditarle al cielo. Había que borrarle, machacarle. Sólo faltaba un proceso judicial para maquillar de inocencia y equidad todas sus maquinaciones y culpabilidades. Y sentenciaron: Eres reo impresentable, eres reo de muerte.

Pienso, Señor, si acaso también yo me erijo en juez y por mi tribunal pasan a diario todos mis presuntos a los que condeno sin cuartel, por un delito torpemente común: no ver, no pensar, no hablar, no actuar, no vivir…, como lo hago yo. Y yo, sin estar libre de pecado, no dejo de tirar piedras a mis hermanos desde mi particular juzgado, y cuando así hago, en ellos te alcanzo y te hiero a Ti.

Pedro fue el que más lejos llegó buscando a su prisionero Maestro. Pero, a su manera, también Pedro entregó a Jesús. Su beso traicionero tuvo forma de negación tres veces repetida: No le conozco. Queda atrás el Pedro que hablaba según el Padre le sugería, el Pedro que estaba dispuesto a seguir a Jesús hasta donde hiciera falta, el Pedro de las intimidades transfiguradas, el Pedro valentón que corta orejas al que con malas intenciones viene a su Maestro. Ahora Cefas ha vuelto a ser un vulgar Simón, porque ya no es piedra ni para sostenerse a sí mismo. Y, sin embargo, a la postre, todo ha sido una impresionante lección ya anunciada por su Señor: Antes de que el gallo cante dos veces, tú me habrás negado tres.

Señor, ésta es la contradicción nuestra de cada día. Somos sinceros cuando hablamos contigo, y queremos amarte de verdad. Pero también somos nosotros cuando, asustados por tantos qué dirán, maquillamos nuestra fe, nuestra identidad cristiana, por lo que pueda pasar: No le conocemos también nosotros, decimos. Y, como Pedro, en torno a la fogata común de cualquier patio de este mundo, oímos el gallo y rompemos a llorar. Las lágrimas que nos reconcilian con nuestra pequeñez y nos preparan para acoger humildemente tu don.

Había que asegurar el fatal desenlace. Ante aquel sumario fantasma y amañado que hiciera el Sanedrín, ahora tocaba el turno a Pilato. Para lo cual los Sumos Sacerdotes tuvieron que politizar el caso de Jesús: Es un soliviantador, se presenta como rey, conspira contra el César. Pilato no entendía mucho, pero lograba ver entre líneas tanto la inocencia de Jesús como el interés sospechoso de sus acusadores. Y trató de impedir la condena de Jesús despistando con la amenaza de soltar a Barrabás si ellos lo preferían a Jesús.

Pero era un político que sopesó el riesgo de la defensa de una causa tan perdida. Lo que le puso nervioso fue esa politización de Jesús, el hacer de Él una causa de Estado; y ante el temor de acusación al César de haber encubierto a un insidioso, prefirió lavarse las manos y remitirlo a Herodes, por ser de su jurisdicción. Tal vez Pilato intuyó la inocencia de Jesús, y hasta trató de salvarlo. Estaba dispuesto a hacer un favor al Señor, pero no poniendo en peligro su reputación, su carrera política, su poltrona… Hay neutralidades que son elegantes maneras de condenar.

Pienso en todos nuestros enjuagues convencionales, en todos nuestros favores a Dios y a los desheredados, en la trastienda privada, con tal que no trascienda en lo público. No basta no condenarte, Señor, porque la asepsia neutral es un modo de no confesarte y de no salvarte. Es un modo de juzgarte mal, lavándonos las manos.

Por dar muestra de firmeza ante una muchedumbre amenazadora, o por provocar lástima a un pueblo cruelmente eufórico, Pilato dio la orden de azotar a Jesús. Y, como si de un cruel carnaval se tratase, disfrazaron a Jesús de rey-pelele: túnica, cetro y corona…, al sarcástico modo, ridiculizando, sin saberlo, el corazón de la enseñanza de Jesús: el Reino.

Definitivamente, aquella noche nadie sabía lo que hacía, como dirá luego Jesús en la cruz. Un proceso condenatorio que estaba manchado por la mentira de falsos testigos, por el odio de quienes sólo querían matarlo, por la cobardía de quienes no quisieron complicarse, por el miedo de los suyos que huyeron asustados, por la pantomima de quienes hacen frivolidad de un camino que lleva a la muerte. ¿No es terrible que, ante el drama de Jesús y ante los dramas de tantos otros en los que Él sufre y muere…, tantas veces respondamos frívolamente, haciendo de la tragedia una ocasión para ascender, o para obtener ganancias fáciles, o para divertirnos?

Tristemente, el espectáculo de aquella soldadesca inconsciente de mofa y befa ha tenido y tiene lugar en todos los aprovechamientos, en los sadismos, en las represiones físicas y los linchamientos morales, en todas las arrogancias y frivolidades a las que el hombre puede llegar cuando se hace lobo para el mismo hombre.

Tras la condena, el escarmiento ejemplar público. Para que todos se enteren de que no se puede ir por la vida como fue Jesús: tratando a Dios como Padre, a los pecadores con Misericordia, a los niños, a las mujeres…, con ojos limpios y corazón puro. No, no bastaba condenar a Jesús: había que restregarlo al pueblo durante aquella primera procesión de la primera Semana Santa.

Este escarnio, Jesús, era una cruz que no te perteneció jamás; la que hacía pesada y oscura la vida de los hombres; la que se agolpaba en todos los absurdos, todos los sin-sentidos, todos los horrores y todos los errores. Lejos de afrontar nuestro propio veneno, lo cargamos sobre Ti. La cruz de mis pecados y falsedades, la cruz de mis manías y endurecimientos, la cruz de mis resentimientos e intolerancias, la cruz de mis desdichas e infelicidades…, ¿sobre qué hombros la cargo? ¿A quién exhibo en mi vía dolorosa? ¿Quién paga mis cuentas y mis platos?

Era Simón, el de Cirene. Pero aquel día volvió a nacer en aquel sitio, por un providencial empujón que hizo que su mirada y su vida entera se cruzaran con la de Cristo bendito. Y aquel hombretón cargó sobre sí el tramo de una cruz. Era más suya que de Cristo, y el Señor se la devolvió. Más adelante, Jesús tomará de nuevo esa cruz, y se dejará clavar en ella como quien abraza la muerte para hacerla resucitar.

Dios ha sido el primer cirineo de nuestras cruces. Tantas veces, Él ha salido a nuestro encuentro, sin más empujón romano que el empuje del amor. Cruces grandes y chiquitas, cruces notorias o inconfesables, cruces pasajeras o persistentes. Para cada una tenía unos brazos preparados Dios. No notamos su mano amiga, casi invisible de discreta que es. Pero está ahí, sosteniéndonos en vilo en los hilos de la vida. Cuando todos se han ido y nosotros mismos hemos dicho el último y fatal ¡No!, Cristo sigue todavía esperando, ofreciéndonos su consuelo, su gracia y su perdón. Siendo cireneos del Señor en los hermanos, escenifiquemos la mejor procesión, la de quien mirando a Cristo ha entendido que debe ser también, él, el amor.

Era el consolado y llorado quien se pone a consolar y a enjugar los lamentos y las lágrimas que por Él se vertían en la calle de la Amargura. Porque, aunque las lágrimas compasivas son mucho más que el mutismo indiferente, sin embargo, no bastan. El Reino por el que Jesús muere no se paga con llantos plañideros. Hace falta compasión, pero también compromiso, aunque haya que comprometerse… ¡llorando! Como Jesús con su amigo Lázaro, cuando, llorando como todos, no se quedó como todos, sino que tras su llanto amistoso le devolvió la vida.

Hay lágrimas estériles, lágrimas inútiles, lágrimas que, tras su pena, esconden la incapacidad, el vacío y la soledad. El llanto cristiano sabe de dolor, de dolor extremo incluso, pero sabe a esperanza, la que nos permite seguir caminando, y luchando, y sonriendo. En quien se ha abrazado y se ha dejado abrazar por Aquel que ha vencido la muerte, pueden brotar las lágrimas, pero sabe que el sentido de su vida no se anegará en ellas. Ya lo dijo el Maestro: Os aseguro que llorareis y os lamentareis, y el mundo se alegrará. Estaréis tristes, pero vuestra tristeza se convertirá en gozo…; volveré a veros y vuestra alegría nadie os la podrá quitar.

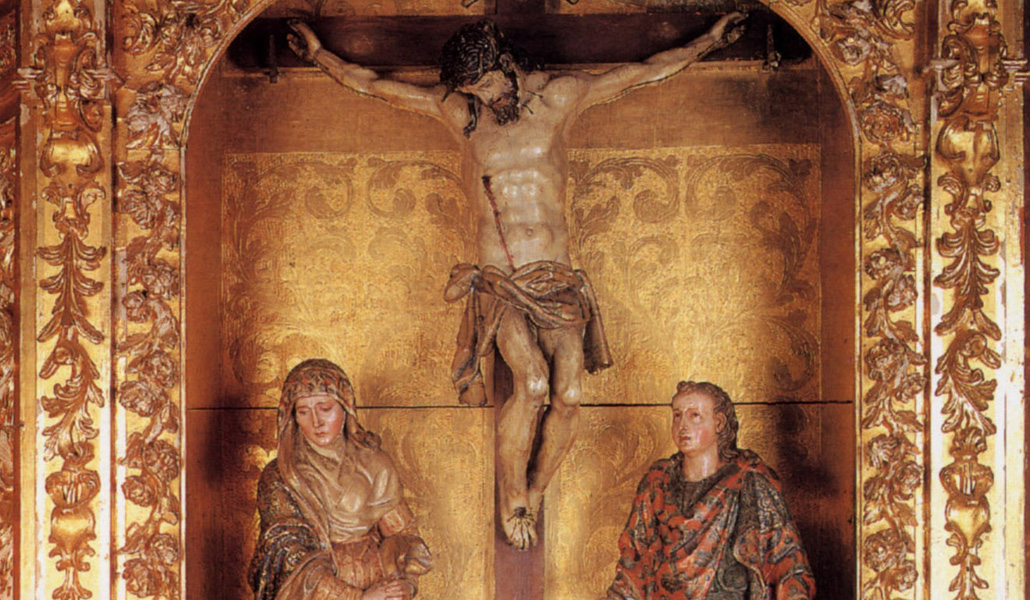

Le abrieron los brazos y los clavaron en cruz. En una misma imagen quedaba plasmada la divina comedia, la real, la histórica: Dios como víctima del hombre. Dios por el hombre asesinado. Y ese Dios subirá el último peldaño sin cerrar puños, sin levantar brazos, sin esconderlos o excusarlos. Los brazos de Dios mueren abiertos, mueren abrazando.

No supo llegar a más la dureza y la incomprensión humanas. La carne de Dios, que se nos hizo Palabra y Tienda de encuentro en nuestra tierra condenada, es cosida ahora a un madero, para acallarla, para inmovilizarla. Quien pasó haciendo el bien y diciéndolo era demasiado peligroso. No entraba en el juego de los violentos, ni en el de los oportunistas, ni en el de los corruptos, ni en el de los pecadores de todos los pecados. Y, entonces como ahora, la verdad duele, la luz estorba. Era preciso reducirla y crucificarla. Como ayer y como hoy, como a los profetas, a los limpios de corazón, a los de mirada libre y memoria sin rencor, los crucifican.

Señor, que sólo se crucifique la maldad, la violencia, la hipocresía. Que en tu abrazo leamos tu amor crucificado, y que mirándote así aprendamos a no clavar a nadie ya.

En el Calvario, lo que distingue al buen y al mal ladrón no está en que uno robó mejor que otro, sino en que uno se queda solo, ante su vida rota y absurda, mientras que el otro, tras haber aguantado el tirón de todos sus desmanes y tropiezos, se encuentra con Alguien más grande que él y sus pecados. Es impresionante tener en la vida la experiencia del perdón.

Dimas, buen ladrón, acertó en el principal robo de su vida, el último pero el esencial: robar al mismo Dios. Lo hizo suplicando, rezando sin saber a quien le estaba hablando, a Dios que compartió su tragedia. Fue salvado cuando ya no podía devolver sus robos, como hiciera Zaqueo; cuando ya no podía llorar sus torpezas, como hiciera la Magdalena; cuando ya no podía cambiar de redes, como hiciera Pedro. Fue salvado cuando ya no era posible nada, a las puertas del precipicio de su infierno. A diferencia del otro ladrón, y de todos los demás, lo único que hizo fue aceptar la gratuidad última que en el último momento te salva; que Dios es más grande que la pequeñez que todo nos embarga, y su luz mayor que la oscuridad que nos tapa tanta belleza sin mancha, y su agua la única que nos fecunda y nos sacia. ¿Qué más da descubrirlo cuando estamos en la prórroga, sin derecho a nada?

Lo único que salva es querer oír, desde la pequeñez real de nuestro pecado real, otra Palabra mayor que nosotros mismos, mayor que todas nuestras obras buenas y malas: Acuérdate de mí cuando llegues a tu Reino… Te aseguro que hoy estarás conmigo en el Paraíso. Así fue la primera canonización cristiana.

¿Dónde están las muchedumbres hambrientas y saciadas por Jesús, los enfermos curados, los discípulos predilectamente acompañados? Todos huyeron: por miedo, por incomprensión, por ingratitud.

El lance final del drama de Jesús tuvo muchos espectadores curiosos, plañideros y acompañantes furtivos. Pero, al pie de la cruz, sólo quedan María y Juan. Dos fidelidades que se unen a la de Jesús en el testimonio silencioso de estar ahí: ante el misterio de una masa que pasó de los hosannas al crucifícale con la docilidad de una consigna; ante el misterio incomprensible de la agonía del Hijo y del Maestro.

María y Juan. Ella aprendió a creer en los posibles de Dios desde sus imposibles humanos, a guardar en su corazón todo lo que no entendía de las palabras y los silencios de Dios, a invitar a los otros a hacer lo que ese Dios dijese, como en Caná.

Él quedó para siempre tocado en un encuentro a las cuatro de la tarde, y no se separará jamás de su Maestro, ni en las maduras dichosas de tantos milagros, enseñanzas y tabores, ni en las duras difíciles de los getsemanís y de un final escandaloso.

María y Juan, dos fidelidades al pie de una fidelidad crucificada. Ellos serán el comienzo de una nueva familia que sabe estar, sin fuga ni traición, al lado de Dios. Los que piensan, actúan y viven desde la mayoría dominante no están al pie de la cruz. Se fueron a llorar, a traicionar o a gritar: Crucifixión, porque el Hosanna del guión anterior ya había caducado. María, la Madre; Juan, el hijo. Estaban solos con el Solo, aprendiendo del Maestro la última lección.

Hora suprema, hora de nona. La Vida está muriendo en una cruz. Sólo hay espacio para un silencio abismado que pueda acoger en los adentros aquel diálogo último del Señor con el Padre: Perdónalos, porque no saben lo que hacen. Así, como quien abre una rendija póstuma al perdón ante el absurdo más injusto e increíble. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Quién entenderá este grito supremo de Dios a Dios? Hasta este punto te solidarizaste, Jesús, con nuestra condición humana.

Todos los abandonos, todos los desgarros, las oscuridades y extravíos, las soledades y miedos, estaban en tu grito, Jesús. Ese grito resuena en todos los abandonos de cada uno de tus hermanos, de cada generación. Y en tu abrazo sublime extendido en la cruz hiciste también tuyas todas las muertes, toda muerte violentada, amordazada, toda muerte segada por terrores antes y después de nacer, toda muerte de cualquier pecado.

Dar la vida como Jesús, sin ficción y hasta el final. El sol se enluta como impotente testigo del ocaso de quien tan hasta el extremo amó. Todo se ha cumplido e, inclinando la cabeza, expiró.

Como la noche da paso a la aurora; como el sol reluce tras el llanto de las nubes, y la semilla se hace flor, y la flor sabroso fruto, así Cristo ha entrado en la entraña de la tierra, para salir amanecido. La muerte y todos sus símbolos y sus aliados no tienen ya la última palabra.

Nosotros seguiremos, tal vez, perplejos, asustados y fugitivos, como los discípulos; o acaso llorosos y desconsolados, como la Magdalena. Siempre así, cuando la muerte, en cualquiera de sus formas, nos acorrala y amenaza. Pero no es la hora del llanto, ni del pánico, ni de la fuga. Jesús resucitará al tercer día, y llenará de sentido todo abandono y toda muerte, haciéndolos encuentro y vida.

Sábado Santo, el de María, Madre creyente, que esperará por última vez que lo imposible sea posible. Y con cantos de Aleluya, con Ella veremos que se pueden transformar los desiertos en torrentes, las espadas y las lanzas en arados y podaderas, las lágrimas en sonrisas, los lutos y sayales en trajes de danza y de fiesta.

Cristo, grano de trigo en la tierra dura y oscura, en el sepulcro de todos los vacíos, resucitará. Y la creación y la Historia serán testigos de que aquel sepulcro quedará vacío para siempre. Porque la muerte que en él fue sepultada ha sido vencida, ha sido muerta; y, en Jesús, la vida resucitada.