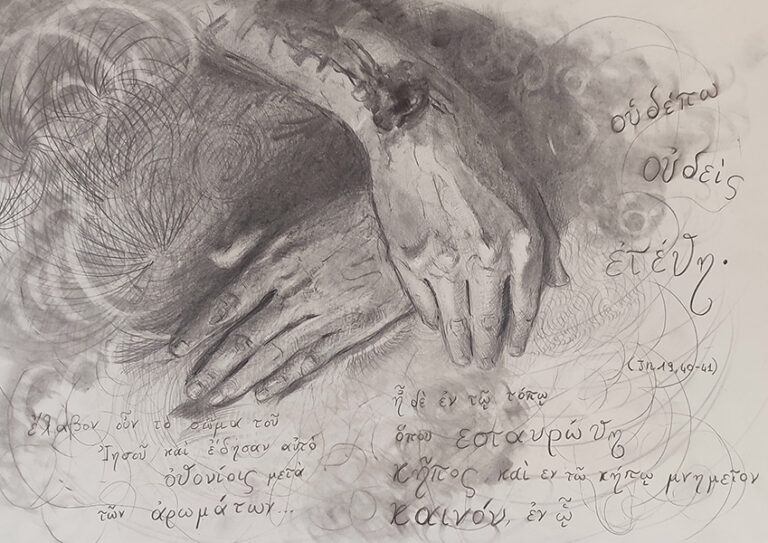

Vía crucis 2023: Manos de dolor y salvación

Volvemos a seguir los pasos de Jesús hasta el Gólgota. El camino a la cruz. La Vía Dolorosa. Los textos de María Teresa Compte nos hablan de rostros, de palabras, de hechos y las ilustraciones de Beatrice Servadio Bris nos muestras las manos. Las manos de Jesús y de aquellos con los que se va encontrando rumbo a la redención del ser humano. A lo largo de estas 14 estaciones veremos a Jesús condenado, aunque es inocente. Aparentemente abandonado, aunque aparecen su Madre, la Virgen, el cireneo, la Verónica o las mujeres de Jerusalén. Nos podremos preguntar si esta humillación y las tres caídas son las que quiere el Padre para su Hijo o por qué hay tantos que no se conmueven con su sufrimiento injusto. Y, al final, encontraremos a Jesús, desnudo y sin fuerzas, que exhala su aliento por nosotros.

Jesús, el hijo de María y José, el amigo de María y Marta, el que en Caná agasajó a los novios con el mejor vino, el invitado de Zaqueo, el que curó a la hemorroísa y devolvió la vista a Bartimeo, el Maestro de María de Magdala, Pedro, Santiago y Juan, y también de Judas, ha sido condenado a muerte. Herodes, Pilato, Anás y Caifás han perpetrado una infamia. ¡Insensatos! No saben que el reo a quien han negado sus derechos, ultrajado y entregado a sus esbirros, es el Hijo de Dios. Ávidos de poder, cegados por el rigorismo, poseídos por la banalidad, son incapaces de ver a Dios en Jesús. Ni en el sanedrín ni en la Torre Antonia ni en el pretorio puede ser reconocido un Dios que ha sido alumbrado en un establo, al calor de un buey y una mula; un Dios que, nacido de mujer, ha aprendido a andar de la mano de un carpintero; un Dios que llora al perder a Lázaro, que no tiene donde reclinar la cabeza y que predica el Reino de los cielos a publicanos, prostitutas y pecadores. ¡Necios! Le han escuchado predicar en Nazaret y Cafarnaúm, han visto sus milagros en Betsaida y Jerusalén, pero nunca han entendido que su Reino no es de este mundo. ¡Cobardes! Han condenado a un inocente. Su Padre no clamará venganza ni enviará a sus legiones, pero tampoco guardará silencio.

Coronado de espinas, con el cuerpo masacrado, Jesús carga con la cruz de una pena injusta. ¡Crucifícale!, gritan las turbas enfervorecidas. Entre la muchedumbre, nadie levanta la voz para defenderlo. A Jesús, la víctima, lo han convertido en un criminal. La difamación y la mentira parecen más fuertes que la verdad de su inocencia. El Hijo de Dios es tratado como un esclavo. ¡Cuánto necesita ahora, como cuando era niño, los abrazos y las caricias de sus padres! ¡Qué lejos quedan los recuerdos junto a José y María en su hogar de Nazaret, las veladas con sus amigos de Betania, los tiempos de oración cerca del mar de Galilea, las conversaciones con Pedro en Cesarea de Filipo, el bautismo en el Jordán o la paz del Tabor! ¡Ay, el Tabor! ¡Cuánta razón tenía Pedro! ¡Qué bien se estaba allí! Aquí, con la cruz a cuestas, todo es desierto. La sed, el hambre, la soledad y la tentación regresan a la vida de Jesús. Del gozo en la última cena, de los cantos de alabanza al eterno amor del Dios que liberó a su pueblo de la esclavitud, Jesús pasa a la más profunda tristeza de su alma. Pudo haber escapado de Getsemaní. Pero se quedó. Y ahora, aparentemente solo y abandonado, comienza su ascenso al Gólgota. Su Padre, una vez más, y como siempre, será fiel a su promesa.

El peso de la cruz, el griterío de quienes disfrutan con el sufrimiento de Jesús, el maltrato de los soldados que lo atosigan para que acelere el paso. Le impiden mantenerse en pie. Está agotado. El camino es empinado, respira mal. Jesús sabía que Él solo no podría llevar todo este peso. Por eso, en Getsemaní, pidió a Pedro, Santiago y Juan que rezaran con Él. En el Tabor habían expresado su deseo de permanecer en la presencia de Dios. Sin embargo, en Getsemaní, habían caído rendidos de sueño. ¿Y ahora? ¿También están dormidos? ¿Y su Padre? ¿Dónde está su Padre? «Aparta de mí este cáliz» (Lc 22, 42), rezó Jesús en el huerto de los Olivos consciente de que había llegado la hora. «Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya». ¿Qué voluntad? ¿Es esta humillante y dolorosa caída la que el Padre quiere para su Hijo? ¡Cuántas veces no habremos desafiado a Dios con esta pregunta! ¡No y mil veces no! Dios no quiere ni el sufrimiento ni la humillación de su Hijo. Dios no necesitaba la sangre de su Hijo unigénito. El Dios Padre de Jesucristo no se impone. No es un tirano que juega a placer con sus hijos a quienes atemoriza con un juicio sumarísimo si no son capaces de cumplir sus deseos. Jesús fue plena y auténticamente libre. Y porque lo fue, «se humilló a sí mismo, obedeciendo hasta la muerte y una muerte de cruz» (Flp 2, 8). Durante tres años, Jesús había predicado el reinado de Dios y en su nombre había hecho milagros. Las autoridades, los sumos sacerdotes y los maestros de la ley desconfiaban de Él y le temían a causa de su libertad. Y, a pesar de eso, consciente del peligro, Jesús fue a Jerusalén. Los que lo traicionaron y lo condenaron a muerte no entendieron, como tampoco lo entendió Pedro cuando se interpuso entre Jesús y el camino de la cruz, que Dios no era una ley ni un precepto ni un ser que habitaba fuera del corazón y la conciencia de Jesús. Jesús adoraba a un único Dios al que llamaba Abbá. Su Padre, para escándalo de muchos, lo habitaba, también bajo el insoportable peso de la cruz.

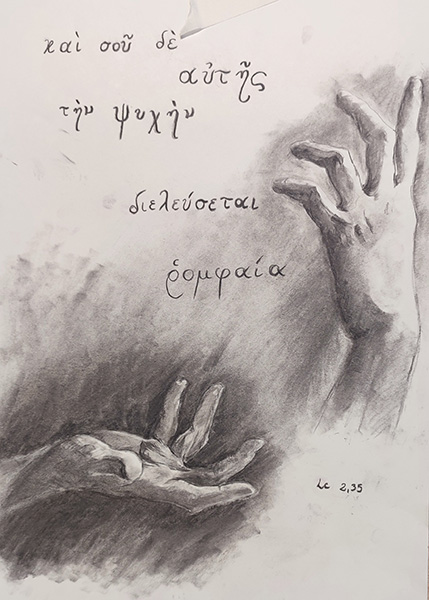

Porque María amaba con locura a Jesús, lo dejó irse. No lo retuvo. No compitió con Dios por el amor de su Hijo. Ella también adoraba al único Dios y sabía que nadie, tampoco una madre, podía interponerse entre Jesús y su Padre. Pero la cruz, para una madre, es un dolor excesivo e insoportable. Y a pesar de tanto sufrimiento, allí estaba ella, mirando de frente a su único Hijo, abrazando sus heridas, acariciando su cuerpo maltratado, besando su rostro desfigurado. «¿No estoy yo aquí que soy tu madre? ¿No estás por ventura en mi regazo?» (Nicam Mopohua). María no escapó del camino de la cruz. No se escondió ni dejó que el llanto, la frustración o la indignación la apartaran ni por un segundo de su amado Hijo. Había alumbrado a Jesús con dolores de parto, lo había protegido de Herodes durante un exilio incierto con destino a Egipto, había tenido que esforzarse por entender que su Hijo, a quien José y ella perdieron una vez en Jerusalén, tenía una relación indestructible con su Padre. ¡Quién le iba a decir entonces que esa Pascua prefiguraría la que Jesús, unos años más tarde, viviría junto a su Padre definitivamente y para toda la eternidad! María y José habían tenido que entender que Jesús dejara su casa en Nazaret para encontrarse con otras mujeres y otros varones ciegos, pecadores, cobradores de impuestos, pescadores, centuriones, fariseos, ricos y pobres, que eran, como sus padres, la familia de Dios en esta tierra. A ellos debía predicar el reinado de Dios y María lo aceptó hasta las últimas consecuencias. Porque la Madre ama apasionadamente al Hijo de sus entrañas y porque el miedo no puede derrotarla, María llegará hasta el final, hasta el Gólgota.

Los soldados tienen prisa porque temen que en el camino al Gólgota pueda producirse algún incidente que altere el orden y los obligue a intervenir. Quieren que Jesús llegue cuanto antes al patíbulo y así poder ejecutar la orden de darle muerte. Poco les importa su sufrimiento. No los mueve compasión alguna. Cansados de la bulla que provocan las gentes que se agolpan a lo largo del camino, buscan entre la multitud a un varón fuerte que pueda cargar la cruz y ayudar a Jesús para que avance sin detenerse. Simón de Cirene, un judío más de los muchos que se dirigían a Jerusalén para celebrar la Pascua, se cruza con el gentío que camina hacia las murallas. Tiene curiosidad por saber qué está pasando. Se detiene ante la procesión. Entre la multitud, ve acercarse la figura de un condenado a muerte que camina con una cruz a cuestas. Lo mira de frente. No sabe quién es. Y, entonces, mientras lo contempla, se oye la voz de un soldado que lo increpa y le ordena cargar con la cruz del desconocido. Entre tanta gente, sin que nadie conociera su nombre ni pudieran correr tras él, Simón de Cirene pudo haberse escabullido. Sin embargo, no lo hizo. Quizás a la fuerza y sin demasiada convicción, e incluso con miedo, aceptó ayudar al reo para que este se mantuviera en pie mientras ambos cargaban con la cruz. ¿Qué vio el cireneo en el rostro doliente y ensangrentado de Jesús? ¡Con qué amor debió mirarlo Jesús! ¡Quién pudiera saber lo que Jesús y el cireneo se dijeron durante el tramo de la Vía Dolorosa que juntos recorrieron hasta llegar al Calvario! Este encuentro personal con Jesús, un hombre destrozado por el dolor y la humillación, debió de causar un profundo vuelco en el corazón y en la conciencia de Simón. El sufrimiento propio y ajeno puede ser una escuela de amor. Y no porque deseemos el sufrimiento, tampoco Jesús deseó el mal que sufrió, sino porque cuando lo miramos de frente y no escapamos de él «nos da el valor para ponernos de la parte del bien aun cuando parece que ya no hay esperanza» (Benedicto XVI, Spe salvi). Ese hombre al que los soldados escogieron para consuelo de Jesús es un bendito de Dios. Su destino eran Jerusalén y el templo, pero, transformado por el sufrimiento de Jesús, aceptó libremente subir con Él al Gólgota.

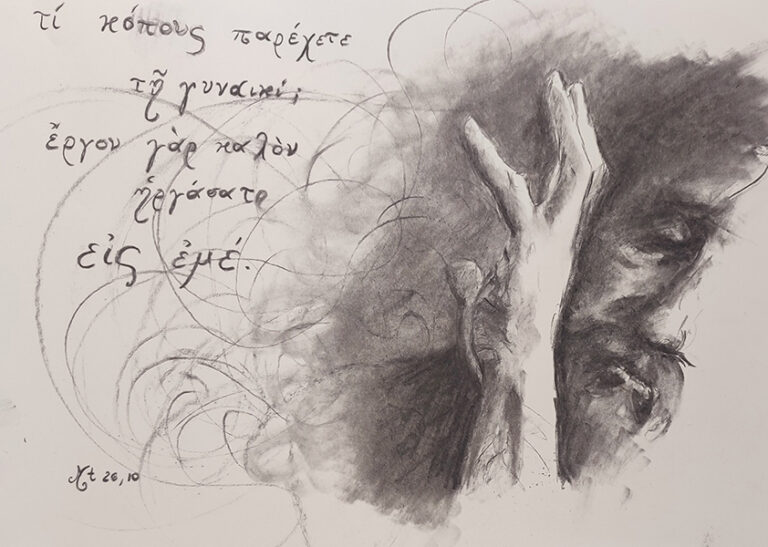

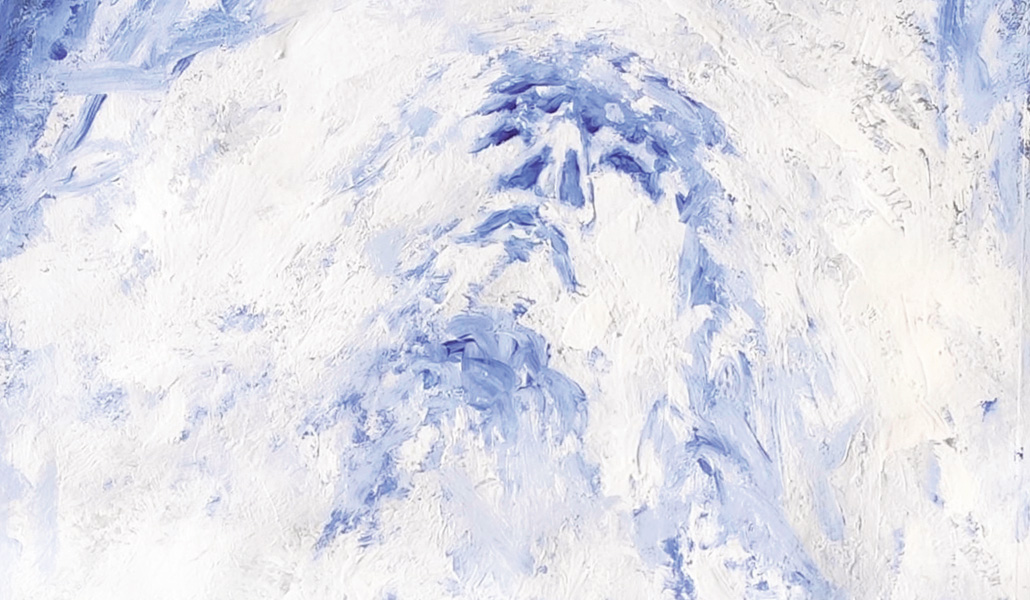

Verónica no se detuvo hasta que pudo encontrarse de frente con el rostro de su Maestro. Esta era la última vez que lo vería con vida. Él les había hablado de la Resurrección, es verdad. Ella misma había escuchado de Jesús que el Hijo del Hombre sería entregado y lo matarían y, después de muerto, resucitaría al tercer día. Pero, en estos momentos, después de la tortura a la que Jesús había sido sometido en el patio del pretorio y del maltrato que los soldados seguían causándole en el camino al Calvario, todo parecía perdido. Verónica quería estar cerca de Jesús por última vez. No quería olvidarse del rostro del Maestro, de su semblante sereno, de su sonrisa, de su mirada dulce. Aceleró el paso, se coló entre la turba de varones que bloqueaban su acceso a Jesús, esquivó a los soldados y se le acercó. Jesús sintió su mano y detuvo su lenta marcha. ¡Cómo podía negarle a esta mujer un último adiós! Verónica se quitó el velo que cubría su cabello y acarició el rostro de Jesús, besó sus manos ensangrentadas y limpió las heridas de sus pies. No le asustó su rostro desfigurado ni sintió repugnancia por las úlceras que supuraban. Le enjugó la sangre y el sudor que cubrían su rostro y con sus lágrimas limpió las heridas que le habían causado las espinas con las que le habían coronado. ¡Cuántas veces no había lavado las heridas de sus hijos! ¡Cuántas veces no había limpiado el rostro avejentado y enfermo de su madre! Y mientras le miraba, rota de dolor, Verónica vio el rostro de Dios. «Quien me ve a mí ve al Padre» (Jn 14, 9), le había dicho Jesús a Felipe. Verónica buscaba a Dios y en Jesús había encontrado palabras de vida eterna. Por eso lo siguió. Y ahora, ¡por fin!, ella estaba viendo el rostro de Dios. El amor infinito del Padre se revela en el rostro de Jesús que, herido de muerte, le dedica a Verónica sus últimos alientos de vida en premio por el consuelo de este encuentro.

El tentador acecha a Jesús y pretende seducirlo. Ya lo había hecho otras veces. Primero, y durante 40 días, en el desierto. Después, en la noche oscura de Getsemaní. Ni en el desierto de Judea ni en el huerto de los Olivos pudo conseguir sus propósitos. Ahora, ante un Jesús extenuado, quiere poner a prueba, una vez más, la unión del Nazareno con su Padre. ¿Por qué recorrer el camino de la cruz cuando al hijo de un rey le están reservados todos los honores, todas las riquezas y todos los poderes de este mundo? Si Jesús podía ser un Mesías Rey, poderoso y dominador, ¿por qué humillarse y abajarse asumiendo la condición del Siervo de Dios? ¿Por qué no aprovecharse de su condición de Hijo de Rey para rodearse de una corte de súbditos? ¿Por qué no imponerse ante Dios reclamando el reino del que era heredero? En el camino de la cruz Jesús siente miedo. Le flaquean las fuerzas y cae aparentemente abatido. Pero en sus caídas hay alguien que permanece en pie: Dios. Entre Jesús y el Padre hay una absoluta y total identidad. Les une un vínculo invulnerable y eterno. En la vida de Jesús el reinado ha sido el de Dios. A quien Jesús ha predicado es al Padre. A quien Jesús ha revelado es a Dios. Está lejos de Jesús el anuncio de sí mismo, de un reinado temporal y territorial o la revelación de un soberano al modo de los gobernantes autocráticos. Dios Padre es el primer y más poderoso consuelo de Jesús en su camino al Calvario. Cae y se levanta porque Dios recorre con Él este camino de sufrimiento, lo acompaña en su descenso a valles profundos, lo sostiene en la hora de su padecimiento. «El Señor es mi pastor, nada me falta. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu cayado me sosiegan» (Salmo 23). Nada puede el maligno frente a Jesús porque nada puede el maligno frente a un Dios con rostro humano que nos ha amado, a todos y a cada uno, hasta el extremo de entregar la vida. En el aquí y ahora de la Vía Dolorosa se hace ya presente el reinado de Dios.

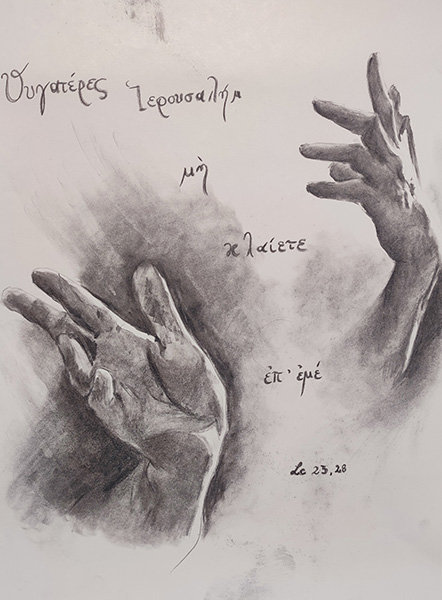

María, María de Magdala, Salomé, la madre de Santiago y Juan, y María, la mujer de Cleofás, han escuchado con pasión a Jesús y han comprendido poco a poco el sentido profundo de su entrega al Amor y a la Verdad de Dios. Por eso, desde el pretorio, no han dudado en acompañar al Hijo de Dios a lo largo de la Vía Dolorosa. Hasta ahora no han podido acercarse a Él. El encuentro con ellas es conmovedor. ¡Cuántas veces no habían compartido veladas y confidencias, oración y desasosiegos! ¡Cuántas veces no se habían conmovido hasta lo más profundo de sus entrañas al escuchar a Jesús proclamar las Bienaventuranzas a los pobres, a los sufridos, a los que lloran, a los que tienen hambre de justicia, a los perseguidos, a los que trabajan por la paz, a los sencillos y limpios de corazón, a los calumniados por causa de su nombre! No han perdido la fe, aunque les cuesta entender qué está pasando. Su Maestro, el que consolaba sus desvelos, es ahora el perseguido y el calumniado. Y, sin embargo, Jesús, una vez más y como siempre, no hace ni siquiera alarde de su sufrimiento. ¡No lloréis por mí, llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos! Jesús no rechaza ni desprecia el consuelo de las mujeres. Le queda poco tiempo de vida junto a ellas. Sus palabras señalan a Dios Padre como la razón primera y última del servicio al bien y a la justicia al que todas ellas están llamadas: «El consuelo está, desde la fe, en esto: a través de vuestros sufrimientos y fracasos, a través de vuestra adhesión a la cruz, a través de vuestra lucha para crecer en fe, esperanza y caridad, liberaréis unas fuerzas tales que son capaces de vencer al mal en el mundo» (Panes y peces, Dorothy Day).

¿Cómo pueden los escribas y los fariseos no compadecerse ante la injusticia a la que están sometiendo a este inocente que ha sido condenado a muerte? ¿No les conmueve la fe de este hombre que, caída tras caída, se levanta de nuevo? ¿No les interpela el silencio elocuente de quien devuelve bien por mal? ¿Cómo pueden hacer alarde ante su pueblo de tanta crueldad? El miedo se ha apoderado de los verdugos de Jesús. «Donde hay amor no hay miedo», escribe Juan en su Evangelio. «Al contrario, el amor perfecto echa fuera el miedo, pues el miedo supone el castigo» (1 Jn 4, 18). Por miedo han castigado a Jesús. Y han sido tan cobardes que, para conseguir el triunfo de su castigo, han negociado con el Imperio, han alentado las más viles pasiones de las masas y han permitido la liberación de un culpable mientras se regocijan a causa del sacrificio de una víctima. Se han conjurado para que su poder terrenal, su reputación social y su autoridad religiosa merezcan la muerte de un inocente. Al fin y al cabo, pensarían, la muerte es el final. Como el juez inicuo, ni temen a Dios ni les importan los hombres. Por eso tienen miedo y usan toda su astucia. Imponen su rigor a los creyentes, amenazan con las penas eternas del infierno a mujeres y hombres de buena voluntad y les cargan ruedas de molino mientras negocian con los reyes y los soberanos de este mundo. «¡Ay de vosotros, maestros de la ley y fariseos, hipócritas, que sois como sepulcros blanqueados!» (Mt 23, 27). ¡Son tan despreciables que ni siquiera han sido capaces de hacerse cargo de la desesperación del pobre Judas, al que compraron por 30 miserables monedas de plata! «¡Qué poca fe hay en muchas teorías y cuántas palabras vacías! ¡Cuánta suciedad en la Iglesia y entre los que, por su sacerdocio, deberían estar completamente entregados a él! ¡Cuánta soberbia, cuánta autosuficiencia!» (Vía crucis en el Coliseo. Viernes Santo 2005. Joseph Ratzinger). Dios todopoderoso libera a Jesús del peso de tanta inmundicia. Tres veces la tentación ha pasado de largo y tres veces el peso de la cruz no ha podido con la fe de Jesús.

Ante los ojos de María, su madre, de la Verónica, de las mujeres que lo han consolado a lo largo de la Vía Dolorosa, de Simón de Cirene, los soldados arrancan la túnica que cubría el cuerpo de Jesús. No era suficiente el insulto y la mofa, el maltrato físico y la tortura. Arrancándole sus vestiduras, en uno de los últimos gestos de ultraje, los soldados creyeron que humillarían a Jesús al despojarlo de toda su intimidad. Al obligarlo a mostrar su cuerpo desnudo y deforme creyeron dañar su pudor. «Desde la planta de los pies hasta la cabeza, no hay en él nada sano. Heridas, hinchazones, llagas podridas ni curadas ni vendadas ni suavizadas con aceite» (Is 1, 6). En su desnudez, expuesta de manera violenta y pública, Jesús no corre a esconderse ni se avergüenza. En el Jardín del Edén, Adán y Eva, conscientes de haber traicionado a Dios, descubrieron su desnudez y se escondieron. ¿De qué y de quiénes debería esconderse el Hijo del Hombre? ¿De sus verdugos? ¿Acaso debería pedirles clemencia? Jesús se presentará ante el Padre desnudo, pobre y desahuciado por los poderes de este mundo. Ya no tiene sentido defenderse de la mentira, el maltrato y la humillación. A Jesús ya no le quedan fuerzas humanas para defenderse de tanto mal. ¡Y bien que lo intentó! Se defendió en el Sanedrín y no le escucharon. Se defendió en el pretorio y no lo entendieron. Calló ante Herodes y se burlaron de Él. Ahora, llegada la hora, Jesús ya solo lucha para conservar los escasos soplos de vida que le quedan para subirse al madero y, de este modo, alcanzar a verse en el rostro del Padre. Su único deseo es presentarse ante Dios en su desnuda verdad, en su inocencia, en todo su despojamiento, para que sea el Padre quien lo cubra con su manto y lo arrope con su gloria. Y lo hace a la vista de todos. «¡Ecce Homo!», gritó Pilato ante el pueblo congregado en el pretorio. Desde el Gólgota, Dios Padre respondió: «Este es mi Hijo muy amado en quien me complazco».

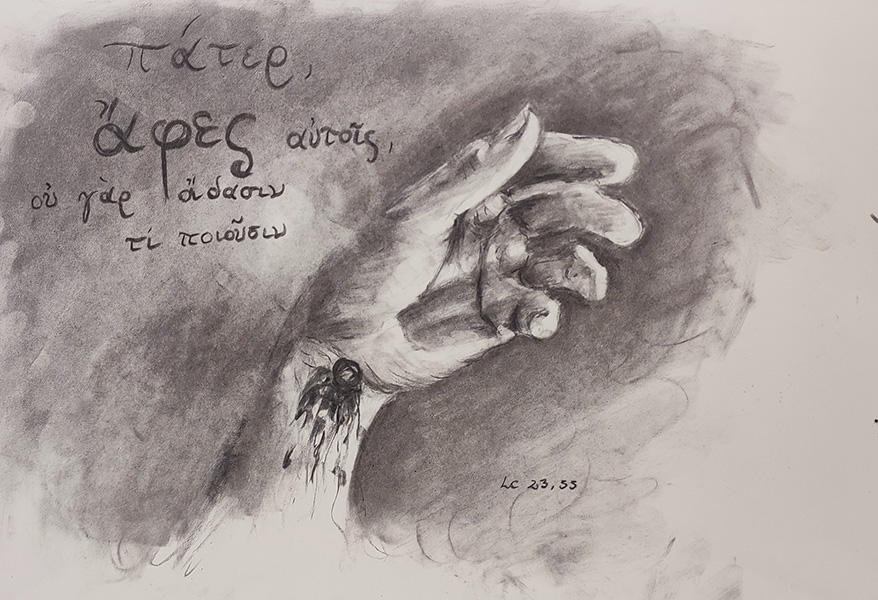

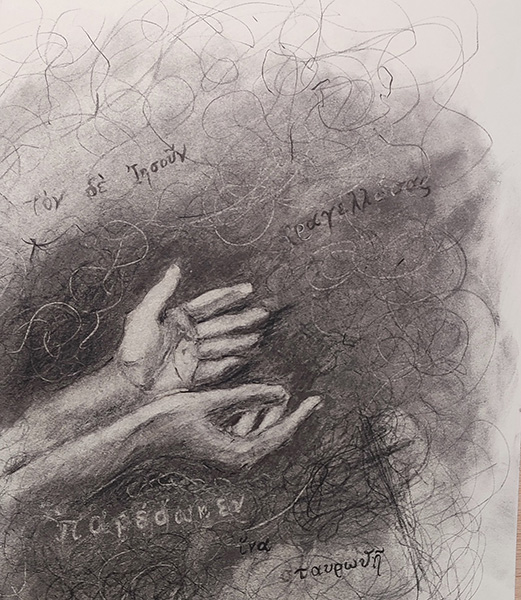

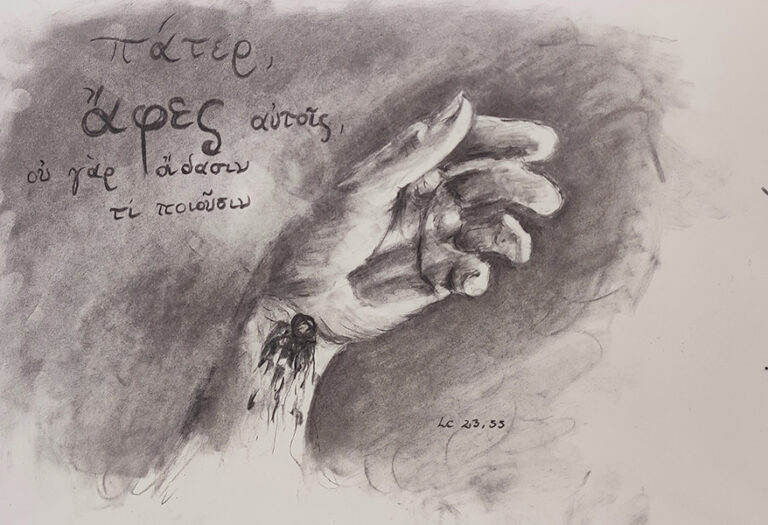

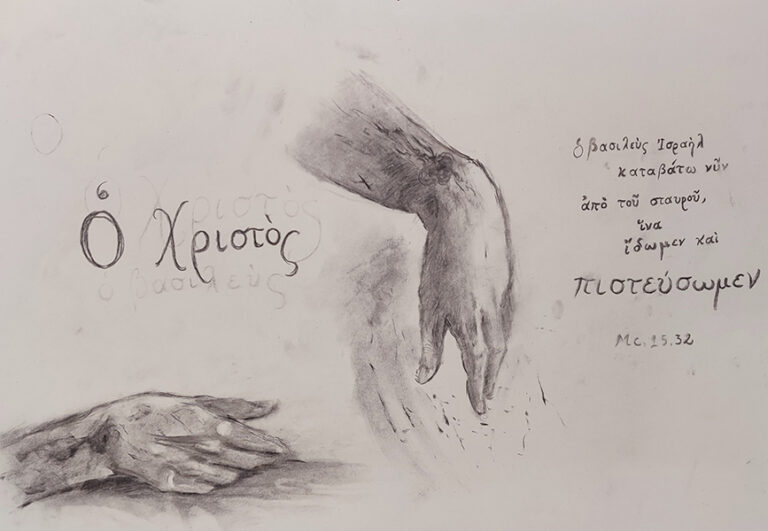

Con Jesús inerme, indefenso y tumbado sobre la cruz, los soldados materializan el crimen. En el corazón de María, su Madre, resuenan con virulencia cada uno de los martillazos con los que sellan el cuerpo de Jesús al madero. Sin saberlo, entre risas e improperios, los verdugos de Jesús están mostrando al mundo la fuerza de la locura cristiana. La entrega de Jesús es total. No se ahorra a sí mismo ni uno solo de los crueles padecimientos que lleva aparejada la condena que le han impuesto. Jesús es víctima del miedo a la verdad, de la mentira y de la prevaricación de los poderosos. Por eso se ensañan con Él. La condena a muerte de Jesús es el único modo que conocen para defenderse de la santidad, la pureza y la integridad del Santo de Israel. A lo largo de la Vía Dolorosa no han cesado ni los improperios ni los ultrajes. Tampoco dejan de hacerlo en la hora de la crucifixión. Ni siquiera los sumos sacerdotes, los letrados y los senadores son capaces de guardar silencio. Gritan, lo insultan y se mofan. Y no dudan en tentar a Dios. Quizás en el fondo de sus conciencias late con fuerza un dilema: ¿Será verdad que este es el Hijo de Dios? Quizás, solo quizás, estén esperando a encontrar una última respuesta antes de que sea demasiado tarde. «Tú que destruías el templo y lo reconstruías en tres días, sálvate a ti mismo; si eres Hijo de Dios, baja de la cruz» (Mt 27, 40). Pero ni Jesús ni su Padre tienen tiempo para responderles. La gloria eterna espera a Jesús con las puertas del cielo abiertas de par en par. Y Dios no las abre solo para su Hijo unigénito, sino también para quienes en medio de su sufrimiento son capaces de reconocer en el Crucificado una promesa de salvación. «Jesús, acuérdate de mí cuando comiences a reinar», le dice el buen ladrón (Lc 23, 42). Ni en la hora de su muerte podrá Jesús renunciar a su misión. Ni siquiera ahora, en pleno martirio, Jesús se arroga el derecho a entrar solo en el Reino de los cielos. Y Jesús le contestó: «Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso».

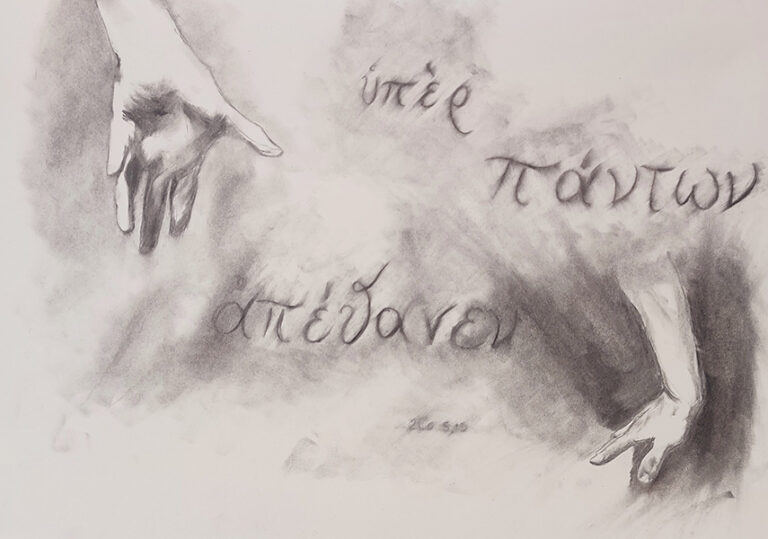

Se ha consumado la mayor subversión de la historia. Jesús, el Hijo de Dios, injustamente condenado a muerte, ha fallecido clavado en una cruz suplicando a su Padre Dios el perdón de quienes lo declararon su enemigo. «El amor a los enemigos parece locura a la razón común» (Historia de Jesucristo, Giovanni Papini). Y esta es, precisamente, la verdadera fuerza de la fe cristiana: anunciar a Cristo crucificado, «escándalo para los judíos y locura para los paganos» (1 Cor 1, 23), quien en el peor trance de su vida en la tierra redime a quienes lo odian tanto que son capaces de prevaricar y cometer perjurio. Quizás sea esta la última prueba, la definitiva. Y no porque el amor que el Dios de Jesucristo derrama, también sobre los enemigos, vacíe de sentido o de responsabilidad el mal injustamente provocado. Sino porque la lógica de Dios invita a compartir el sufrimiento y a hacer posible, con su gracia, «la revocación del sufrimiento pasado, la reparación que restablece el derecho» (Spe salvi, Benedicto XVI).

Dios Padre no necesitaba el sufrimiento de su Hijo. El Dios redentor es el Dios creador. En el origen de los tiempos, mucho antes de la encarnación, Dios ya había entregado a la humanidad entera la creación y la vida para que su sustento terrenal fuera el camino natural para su salvación eterna. El Dios de Jesucristo no es un dios sanguinario y voraz. La cruz de Cristo no es la prenda que Dios necesita para cumplir con su promesa. «Un hombre puede ser redimido mientras se carcajea de su Redentor» (Stabat Mater, José Luis Martín Descalzo). Y así fue y así es. ¡No tentemos más a nuestro Dios! ¡Dejemos a Dios ser Dios! Y reconozcamos que descubrir a Dios en el sufrimiento injustamente causado a su Hijo, descubrirlo en el horror y en el dolor de tantos sufrimientos injustamente causados es el único camino posible, si queremos seguir llamándonos cristianos, para restaurar la confianza, permitir que la alegría brote de nuevo, aferrarnos a la esperanza, amar y dejarse amar, perdonar y dejarse perdonar. «Yo os daré un corazón nuevo y os infundiré un espíritu nuevo; arrancaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne» (Ez 36, 26).

Con los ojos fijos en Cristo y de rodillas ante la cruz, María, la Madre de Jesús, ha acompañado a su Hijo en las últimas horas de su vida terrena. Nunca lo ha abandonado. Tampoco lo han hecho el resto de las mujeres que desde Nazaret hasta Jerusalén lo han acompañado sin jamás interponerse entre Él y su Padre ni tentarle con la vana pretensión de apartarlo del camino de la cruz. María, desgarrada por el dolor, ha soportado la entrega libre de un Hijo que aprendió con ella y con José a hacer el bien, servir a los pobres, cuidar a los enfermos, proteger a los desvalidos y adorar a Dios sobre todas las cosas. María, la madre a cuyos brazos devuelven el cuerpo del Hijo, jamás se ha arrogado privilegio alguno. Ella, como la suegra de Pedro, no se reserva para sí el gozo del encuentro con Dios. Al saberse querida, que no privilegiada, sale al encuentro de otros. Su humildad no es servil ni silente. No es el regalo piadoso que Jesús hace a sus discípulos. «María es el icono de la justicia de la que nos habla el Magníficat». María es Madre que por amor entrega a su Hijo a la humanidad entera. Es la Madre que con el corazón roto de dolor se despide de su único Hijo con la promesa de salir al encuentro de los discípulos que andan dispersos, escondidos y muertos de miedo. «¡Ah, si pudiera volver a llevarte dentro, ah, si pudiera parirte otra vez y no solo tenerte derrumbado sobre mis pobres brazos! Descansa, hijo. Y vuelve, vuelve pronto. Y si puedes, regresa con todas tus heridas, para que ni yo ni nadie lo olvidemos, tanto amor, tanto amor. Vuelve con todas tus sangrientas condecoraciones, hermano nuestro, hijo mío, mi Dios» (Stabat Mater, José Luis Martín Descalzo).

¡Por fin descansa en los brazos del Padre! Dios, que no ha dejado nunca de llevarlo de la mano, ha descendido a la cruz para ascenderlo a la gloria que es su hogar para toda la eternidad. Desde Belén de Judá hasta Jerusalén, Dios ha recorrido con su Hijo los caminos de Galilea, ha atravesado con Él el desierto de Judá, ha navegado junto a Él por el mar de Tiberíades y ha entrado con Él en Samaría. Desde Getsemaní hasta el Gólgota, el Padre ha pisado con el Hijo cada una de las piedras de la Vía Dolorosa. Dios ha caído con Jesús, una, otra y otra vez. Y una, y otra y otra vez le ha ayudado a ponerse en pie. Dios ha estado en las manos con las que Simón de Cirene ayuda a Jesús a soportar la cruz. Dios ha estado en María, la Madre que sale al encuentro de su Hijo para consolarlo con los más felices recuerdos de su vida en Nazaret. Dios ha estado en la Verónica que limpia con sus lágrimas el rostro de Jesús. Dios ha estado en todas y cada una de las mujeres que contra viento y marea sortean a las turbas para acercarse a Jesús y sostenerlo en su ascenso al Calvario. Dios no ha enviado plagas, ni terremotos, ni carros de fuego. No ha muerto ni uno solo de los que han condenado injustamente a su Hijo. Ni uno solo de los que lo han humillado, escupido y ultrajado ha sufrido el más pequeño rasguño. «Recorred las calles de Jerusalén, mirad bien y enteraos; buscad por sus plazas, a ver si topáis con alguno que practique la justicia, que busque la verdad y yo la perdonaría» (Jr 5, 1). Así fue y así es. Dios, una vez más y como siempre, ha cumplido su promesa.

«[…] La palabra del Señor es sincera, / y todas sus acciones son leales; / él ama la justicia y el derecho, / y su misericordia llena la tierra.

La palabra del Señor hizo el cielo; / el aliento de su boca, sus ejércitos, / […] porque él lo dijo, y existió, / él lo mandó, y surgió. […]

Los ojos del Señor están puestos en sus fieles, /en los que esperan en su misericordia, / para librar sus vidas de la muerte / y reanimarlos en tiempo de hambre. / Nosotros aguardamos al Señor: / él es nuestro auxilio y escudo; / que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, / como lo esperamos de ti» (Salmo 33).