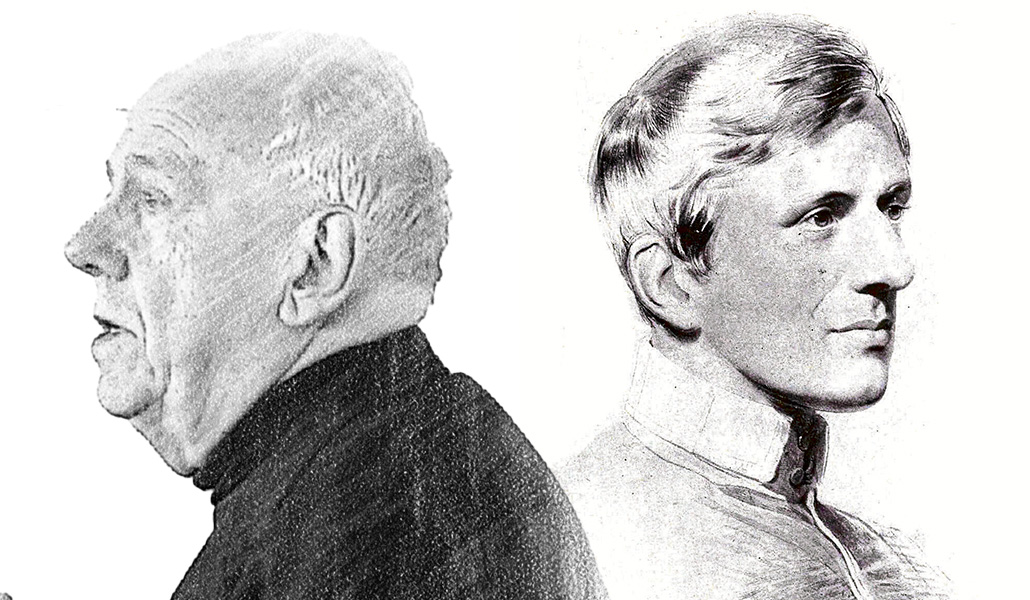

Ha sido un gozo el regalo que el Santo Padre León XIV ha decidido hacer a la Iglesia y a los católicos, al nombrar doctor de la Iglesia universal al que fuera, tras su conversión al catolicismo, cardenal Newman (creado por León XIII, 1889), beato (por Benedicto XVI, 2010), y santo (por Francisco, 2019).

Mi fascinación por el cardenal Newman viene de lejos. De aquí que me refiera a él, emocionado, tras la decisión del Papa de incorporarle el próximo 1 de noviembre como doctor de la Iglesia en el número 38 cronológico, de los existentes hasta estas fechas. Con este título, la Iglesia reconoce a aquellos santos dotados con una particular erudición, grandes maestros que contribuyeron significativamente a la teología de la Iglesia. Me hubiera gustado poder avalar esta opinión ofreciendo la dimensión más notable de su santidad, sus aportaciones teológicas a la doctrina y al quehacer de la Iglesia, como artífice y fundador del Movimiento de Oxford en la Iglesia anglicana —una nueva forma de entender el anglicanismo, frente a la ruptura de Enrique VIII—, buscando sus raíces en los padres de la Iglesia, para seguir a Cristo desde la fidelidad a la propia conciencia.

Confesándome católico y universitario o, si se quiere, como universitario católico o católico universitario, me adentré en la personalidad y doctrina de John Henry Newman referidas al quehacer universitario y a la esencia y objeto de una universidad. Al fin y al cabo, me siento católico desde que tengo uso de razón. En cuanto a la universidad, entré como alumno en 1956 y en ella sigo, como profesor honorífico, en septiembre de 2025 y hasta que Dios quiera.

Para Newman, «la universidad es un lugar que enseña saber universal […] ese objetivo consiste en difundir y extender el saber», afirma en sus Discursos sobre el fin y naturaleza de la educación universitaria (EUNSA). Por ello resulta «una excelente medida ampliar el arco de los estudios que una universidad enseña, incluso en beneficio de los estudiantes; y aunque estos no puedan seguir todas las materias que se les ofrecen, se enriquecerán al vivir entre aquellos y bajo aquellos que representan el entero círculo de los saberes», añade en el discurso quinto, sobre «el saber como fin en sí mismo». Ampliar el arco de los estudios, dice nuestro santo y futuro doctor de la Iglesia. Cuando, con tristeza, debemos recordar que es lo contrario lo que viene siendo el caso en los tiempos modernos; muy especialmente en el siglo XXI, en el que, huyendo de catastrofismos, se puede afirmar que el utilitarismo próximo se ha inoculado en los planes de estudio hasta el punto de que la regla general hoy es la restrictiva, en función de la conveniencia o utilidad profesional esperada.

Entre los saberes sacrificados —algo que ya estaba presente en el siglo XIX, cuando Newman escribe sus discursos universitarios—, se encuentra la discusión sobre si enseñar teología o prescindir de ello en la universidad. Sus palabras no pueden ser más determinantes: «Una universidad […] se consagra a la enseñanza del conocimiento universal: la teología es, sin duda, una rama del conocimiento; ¿cómo es pues posible dedicarse a todas las ramas del conocimiento y excluir de sus enseñanzas una que es tan importante y tan amplia como cualquiera de ellas? Yo no veo que ninguna premisa […] pueda ser objeto de excepción», escribió en The idea of a University (Yale University Press).

Añade en el discurso noveno de los antes citados —sobre «Deberes de la Iglesia hacia el saber»— que «la Iglesia tiene […] un claro deber hacia la teología […]. Donde esté la teología, allí debe estar la Iglesia; y como una universidad no hace honor a su nombre y función sin reconocer la Verdad revelada, allí ha de estar la Iglesia para asegurar que se trata de un reconocimiento bona fide, hecho sinceramente, y puesto en práctica».

Concluyendo con Newman, en el mismo texto: «Si la universidad es una preparación directa para este mundo, ha de ser […] un lugar para hacer hombres del mundo para el mundo. No podemos impedir que entren en el mundo […]; aprender a nadar en aguas alborotadas supone haber ya entrado, de algún modo, en ellas. Proscribid la literatura secular como tal […], eliminad […] todas las manifestaciones del hombre natural, y esas manifestaciones se hallan esperando a vuestros alumnos en la misma puerta del aula con toda su viva realidad».