Navegando por el Gran Canal en aquellos barcos-caballo (ma chuan), sus ojos se abrían como platos y su mente absorbía como esponja todas las sensaciones que lo invadían: el tráfago intenso y veloz, el gentío, el ruido ambiental, los colores y olores, los vestidos, las costumbres… No había cumplido los 30 años, y el madrileño Diego de Pantoja –celebramos el 31 de mayo su 450 aniversario de nacimiento– era el primer español que hacía realidad el sueño de san Francisco Javier, que murió en 1552 anhelando entrar en aquel país impenetrable.

Aunque su destino era Japón, las circunstancias providenciales lo enviaron a China, su primer amor. Atrás quedaba una larga travesía desde Lisboa a Macao pasando por Goa, movido por las emociones nacidas al calor de la lectura de las cartas de Javier y las conversaciones con sus profesores jesuitas. Antes, semejantes deseos lo habían llevado de Valdemoro al noviciado jesuita de Villarejo de Fuentes (Cuenca).

Formaba parte de la accidentada expedición del veterano maestro Matteo Ricci a Pekín, superado el peligro que supuso una imagen de un hombre sangrante clavado en una cruz, encontrada en el equipaje de Pantoja. Un funcionario, horrorizado, sospechó que podía tratarse de un ritual de magia negra contra el emperador.

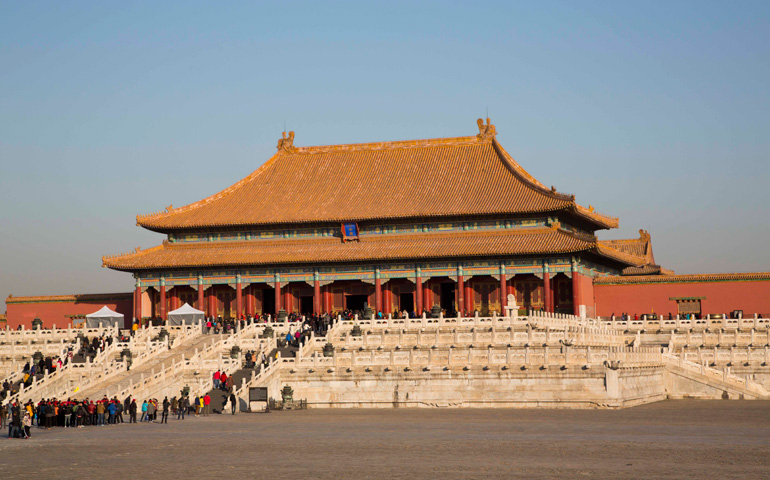

Llegaron a Pekín en 1601, poco antes de la celebración del año nuevo chino. Enviaron sus regalos al emperador Wan Li, que quedó conmovido por los cuadros religiosos, y muy complacido con los otros objetos, especialmente con los relojes mecánicos y un clavicordio. Fueron requeridos para instruir a los eunucos del palacio imperial en el mantenimiento de los relojes, y Pantoja fue invitado durante un mes para enseñarles a tocar el clavicordio. Era el primer europeo con ese honor, tras el cual se permitió a la expedición instalarse en la capital.

La curiosidad de los chinos los llevaba a visitar la casa de aquellos sabios extranjeros para admirar los artefactos occidentales, y acababan trabando amistad con ellos, iniciando así la Iglesia de Pekín, donde Ricci aplicó su pastoral de la adaptación. Usando la ciencia como precatequesis pretendía, según Arnold Toynbee, liberar al cristianismo de los elementos no cristianos de la cultura occidental y presentarlo, no como una religión local de Occidente, sino como una religión universal válida para todos.

Pantoja fue compañero de Ricci durante diez años, y secundó su método, si bien parece que hubo entre ellos un cierto desencuentro, por lo que el italiano lo ignoró al nombrar sucesores en el momento de su muerte, en 1610. Probablemente el carácter más abierto, franco y primario de Pantoja chocaba con la exquisita diplomacia y autocontrol de Ricci. Además, España, al igual que Filipinas, era percibida como una amenaza, lo que podría poner en peligro la misión.

Pero Pantoja era el misionero más veterano en Pekín, el más conocido, y con mejor dominio del idioma. Conocedor de la ingeniería cortesana y moviendo todos los hilos, cada uno en su momento, coronó con el éxito la difícil tarea de obtener la donación imperial de un terreno para enterrar a Ricci, lo que suponía un placet al establecimiento de los jesuitas en la ciudad, aunque a él le costara una paliza de los partidarios del anterior dueño.

En Occidente tuvo mucha difusión una amplia carta que escribió en 1602 a Luis de Guzmán, su antiguo profesor, que es un tratado de sinología y, traducido a varias lenguas, se convirtió en un bestseller. En China eran muy bien acogidos los relojes de mano que fabricaba y regalaba; ayudó a instalar maquinaria hidráulica para extraer agua de pozos y ríos, y contribuyó al reajuste del calendario chino. Además, realizó trabajos de cartografía y geografía, algunos de los cuales han sido atribuidos a Ricci.

Su obra china más importante es Qike daquan (Pekín, 1614), reeditada varias veces y muy del gusto de la cultura china, pues trataba de la ética a través de los siete pecados capitales y sus virtudes contrarias. Pero quizás su obra más personal sea Shounan shimo, sobre la Pasión de Cristo, dentro de la explicación del credo, que publicó el año en que murió Ricci y fue reeditada junto con otros tratados tras su propia muerte.

Esta obra deja sin fundamento la crítica más habitual contra aquellos misioneros: que evitaban hablar de la Pasión de Cristo porque repugnaba la sensibilidad china, y solo lo hacían en privado a quien tenía la preparación adecuada. Ciertamente, un hombre desnudo, crucificado y sangrando hería la sensibilidad no únicamente de las mujeres, sino también de los chinos, en general. Sin embargo, este libro para todos los públicos contiene un relato íntegro de la Pasión y Muerte de Jesús, fusionando el contenido de los cuatro Evangelios. Quizás era esta osadía catequética lo que ponía nervioso a Ricci.

Víctima de un primer encontronazo político-cultural, murió en Macao en 1618 como Javier, fuera de China, pero a diferencia del santo, después de haberla recorrido. En la senda que él trazó no ha crecido la hierba, y su gesta de inculturación sigue siendo una necesidad, incluso para la actual cultura occidental.