No son pocos los filósofos que vienen denunciando desde hace mucho el engreimiento del hombre moderno y contemporáneo. El mal es siempre el mismo, pero cada época tiene sus peculiaridades. Desde que Descartes y Galileo se percataron del enorme poder del nuevo método empírico-matemático de la nueva ciencia, comenzaba a tejerse para el hombre europeo –y a la postre, con la globalización, para toda la humanidad– la estructura de una nueva tentación: el presunto poder omnímodo sobre la naturaleza. Era una tentación y no ya directamente un pecado, porque la nueva ciencia estaba también habitada por la sagrada inquietud de contemplar la misteriosa verdad de la naturaleza. Por otra parte, es muy claro que Aristóteles se da ya cuenta de la posibilidad de aplicar la matemática a la física (solo un siglo después Arquímedes aplica con éxito la matemática a la hidrostática), pues, la forma matemática determina también la materia, en tanto esta tiene magnitud. Sin embargo, la escuela socrática nunca estuvo interesada por el poder más que por la verdad y la salvación del alma, es una de las razones por las que Aristóteles se empeña en una física cualitativa, es decir, filosófica, que trata de comprender (contemplar) los procesos naturales y sus principios, y no tanto de medirlos para preverlos y así dominarlos. La ciencia moderna, empero, toma la senda de la exactitud. Desde esta perspectiva va escudriñando el universo físico (visible) y perfeccionando la técnica, lo cual repercute en el bien de la humanidad. Y, sin embargo, también puede servir para reforzar el mal cuando se pone a su servicio. Lo más dramático ha sido la instrumentalización de los éxitos de la ciencia para construir una filosofía y una mentalidad cientificista, absurda filosofía positiva, forjada paso a paso a lo largo de la modernidad. Este protopositivismo ataca la metafísica y la religión en su generalidad animado por una hybris que, en el fondo, solo busca el dominio inmediato sobre lo visible aquí y ahora, ignorando o menospreciando lo invisible, particularmente lo de suyo invisible, ya sea Dios mismo (si no se hace visible) o nuestra propia alma, que a pesar de ser el dato fundamental y primario –pues si no conociésemos en primer lugar la intimidad de nuestras conciencia (autoconciencia), nada conoceríamos–, ella misma no es percibida por los sentidos, sino que los habita y les da visibilidad.

Muchas de las propuestas filosóficas de la modernidad están contaminadas en su sustrato por este posicionamiento de fondo: la tradición empirista anglosajona; el propio Kantcon su prejuicio newtoniano y su correlativa concepción reductiva de la metafísica como mera crítica y de la religión como moral; el marxismo, que hace de lo visible el canon apelando de continuo a su cientificidad (paradójicamente nunca corroborada por la historia, etc.). El gran fiasco del siglo XX, donde el mayor desarrollo jamás alcanzado por la ciencia convivió con una de las épocas más bárbaras, hizo temblar algo a este ufano hombre moderno… Pero la postmodernidad –así tienden a denominar hoy nuestra época actual muchos filósofos–, sigue, a mi parecer, en lo fundamental anclada en una posición muy parecida. La pretendida humildad del hombre postmoderno presentada como renuncia a cualquier pretensión humana de conocer la verdad, me parece que no es más que otra forma de manifestar y encubrir a la vez la misma hybris que habitaba el desprecio moderno por la sabiduría filosófica y teológica en base a la promesa de un progreso autónomo de la humanidad. Los límites de la razón son para ella siempre límites de la razón filosófica y teológica; en cambio, la razón científica queda al margen de este escepticismo. Filosóficamente se afirma hasta el paroxismo la completa incognoscibilidad de Dios y la imposibilidad de la metafísica como ciencia; sólo conocemos nuestra limitación, los bienes y los males materiales, i.e., cuantificables. Todo lo demás es dudoso. Este pensamiento postmoderno, de izquierdas o de derechas, es en su fondo banal neopositivismo postmetafísico y postreligioso, y solo admite presuntas filosofías o religiones new age al servicio del Estado del Bienestar, cuando no cosmética psicológica, que sirven para encubrir su opción por lo inmediato y aparente. Un riesgo parecido corre la caridad. Este neopositivismo postmoderno –que ha adherido un nuevo neo al ya neopositivismo del Círculo de Viena–, sea de cariz pragmático, de cariz socialista o del cariz que sea, reduce la complejidad de la vida humana a las apariencias más pedestres. Simplifica lo que es la verdadera caridad, simplifica la justicia, los derechos inalienables de la persona humana, que es individual y comunitaria a la vez… De hecho, los límites de la razón humana ya no son límites, sino la desaparición misma de la razón, y, entonces, queda expedito el camino para la pura ideología.

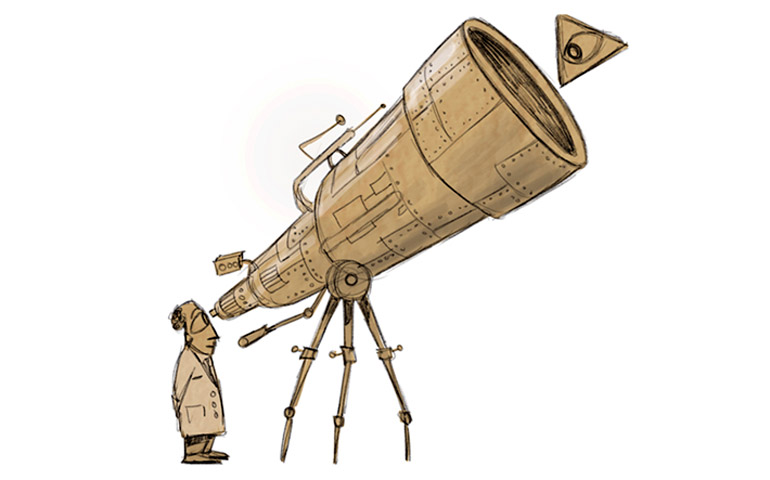

A menudo intento hacer ver a mis alumnos la gran paradoja de la cultura occidental moderna, que comenzó atacando al cristianismo como negación de la razón en base a la fe religiosa (a la que tachaba de superstición opuesta a la razón autónoma –a la postre, a la reducida razón científica–), para, paradójicamente, pasar ahora a atacarla justo por el motivo contrario: la supuesta excesiva confianza en la razón, el espíritu dogmático y totalitario que habitaría cualquier pretensión de conocimiento radical de la verdad. Un nuevo cientificismo práctico se encubre en este ¿nuevo? escepticismo postmoderno. Cuando nos situamos más allá del bien y del mal, cuando nos desreligamos del Fundamento, i.e., de Dios, nos endiosamos. Paradójicamente, en esta actitud se suprime la auténtica autonomía de las personas, que queda negada y sometida a los supuestos dictados de la ciencia, del estado, de la nación, de las fuerzas económicas, del partido político… La reducción de la razón a la razón de lo que hoy llamamos ciencia –que, como diáfanamente mostrara Husserl y lo mejor de la tradición fenomenológica, tiende a ser ciega para el espíritu– enajena al hombre porque en el fondo ya ha optado solo por el poder, por eso se desentiende de la verdad genuina. Entonces reduce al hombre a solo cuerpo físico visible (Körper, lo investigable con el método científico), dejando a la espalda, i.e., oculto, el espíritu, que es, empero, lo más decisivo. El hombre se convierte así en cosa, en objeto de dominio.

Esta cosificación se encubre hoy bajo una concepción adulterada de la individualidad personal –y aquí de nuevo, las formas actuales del capitalismo nihilista y de los socialismos de tendencia holística coinciden y litigan a la vez por la supremacía, a menudo enredando a las personas en la diabólica dualidad público-privado–, pues, bajo el señuelo de una falsa libertad individual, horadan y fragmentan la familia aislando a la persona concreta y dejándola huérfana ante el estado y las fuerzas más poderosas. En este contexto no es difícil que el estado se presente como el gran benefactor, sustituto legítimo del padre y de la madre, y así atreverse a afirmar en la línea del totalitarismo más genuino que los hijos no son de los padres –efectivamente, ninguna persona es de nadie, salvo de Dios, y Dios ha renunciado ab origine a todo modo de posesión–. Este estado benefactor nos quiere mucho y nos protege, nos dice cómo tenemos que pensar, lo es políticamente correcto, a qué debemos aspirar, en qué consiste la caridad… es garante de nuestro bienestar –sociedad del bienestar–. ¡Qué ideal tan estrecho y tan burgués! A pesar de ser moralmente escéptico, nos dice qué es lo que está bien y qué lo que está mal (haciendo, por ejemplo, mágicamente –¿científicamente?– compatible su filantrópico amor a la humanidad con la legalidad de la eufemística interrupción del embarazo o con la sangrante indefensión de los ancianos, en una situación de cuasiabsoluta censura a toda crítica. Y, para garantizar su supremacía maternal o paternal, aspira al control unívoco de la educación (¿pública? ¿privada?). Pero la persona humana no es nunca subsidiaria del estado ni de ningún poder de este mundo, al contrario, es el estado y los demás poderes mundanos quienes son subsidiarios de la persona. Ni el liberalismo de raíz empírico-pragmática, ni el socialismo de tendencia holística, ambos más o menos afectados de nihilismo, dan en la clave.

La persona es individual y comunitaria a la vez. La condición comunional no es la condición social, que, como ha mostrado magistralmente Xavier Zubiri, reduce al otro a una relación de exterioridad. La comunionalidad arraiga en la estructura ontológica primaria e íntima de la persona huma, que está originariamente vertida, por procedencia y por destino, pero sobre todo por la religación ontológica del amor, al otro y a los otros. La persona humana tiene, por esencia, pues, esta doble condición. Por un lado es ella-misma, radicalmente individual, irrepetible, inalienable e imposible de suplantar, en definitiva, ab-soluta; finita, pero absoluta. La persona no es subsidiaria, ni del estado, ni de los intereses pragmáticos… Ella es el referente principal. Y, como es originariamente religada y radicalmente individual a la vez (así realiza el paradigma Trinitario), tiene el derecho, pero también el deber, de ejercer su libertad (con un trabajo digno y justamente remunerado, con su derecho a la propiedad, a la creación de empresas, a tejer, en definitiva, su biografía, a educar a sus hijos y edificar su familia; siempre, naturalmente, en las coordenadas del amor). No hay derechos sin deberes, ni felicidad verdadera sin lucha y sacrificio; en sentido análogo, la libertad no es solo el placer de autodeterminarme, sino que inexorablemente conlleva la responsabilidad personal: el tener que responder de nuestros actos. Nadie ni ninguna institución puede sustituir ni hacer desaparecer la inalienable responsabilidad de cada persona, y, por lo tanto, tampoco de las otras personas. Nadie puede vivir la vida por otro, nadie puede salvar a otro en este sentido, salvo cuando la caída en el extrarradio, en las periferias del hombre y de Dios, requieren de la ayuda incondicional del amor.

Permítaseme el riesgo, Dios mismo reza para que lo amemos, porque no puede –no quiere– suplantar nuestra libertad. Solo el amor salva. Pero el amor no suplanta al otro, simplemente lo ama y espera que él también lo ame. Hay que no adulterar la caridad. La caridad no puede ser impuesta desde la exterioridad (ni del estado, ni de ninguna otra institución, ni de nadie), no puede suplantar la inalienable personeidad de cada cual, la de «carne y hueso» que diría Unamuno, tiene que mirar cara a cara al otro al que tiende la mano, y en condiciones normales no puede ni hacer desaparecer su responsabilidad. Ninguna exteriodad, pues, puede ni debe pretender que no sean las personas concretas en su esencial y congénita versión a los otros los verdaderos sujetos de sus vidas y con ellas de la historia. Ni la racionalidad científica es la racionalidad fundamental, ni la justicia ni la caridad se implantan por decreto. La verdadera caridad consiste en amar y procurar que el otro ame, pero el otro es un libre, un absoluto finito. No se puede salvar al otro sin el otro de la misma manera que no fue posible todo para el pueblo, pero sin el pueblo. La realidad a menudo nos sorprende, y sobre todo nos sorprende cuando somos soberbios; es preciso abrirse a la auténtica razón, que no es la del dominio, sino la que acoge aquello que se revela en las múltiples formas de revelación, de las que el conocimiento empírico no es más que una.