Las cartas dirigidas a esta sección deberán ir firmadas y con el nº del DNI, y tener una extensión máxima de 10 líneas. Alfa y Omega se reserva el derecho de resumir y editar su contenido.

En la primera lectura de la Misa de hace unos días, san Pablo le decía a Timoteo:

«No descuides el don que posees. Cuídate y cuida la enseñanza; se constante; si lo haces, te salvarás a ti y a los que te escuchan».

Eso deseo yo a cada lector de Alfa y Omega en este comienzo de curso: que no descuides los dones que Dios te ha dado y que, sin duda, son muchos y variados. Que os cuidéis personalmente con la dedicación que recomienda Michel Quoist en su muy buen libro Triunfo:

Un minuto delante del espejo; cinco ante tu alma; quince ante tu Dios. Cuida la enseñanza: la que recibes y la que das.

No olvidemos que todo lo que hacemos repercute en los demás, y lo que hacen los demás repercute en nosotros. Y como decía mi abuela: si puedes sacar un sobresaliente, no puedes conformarte con un aprobado. Sé constante: pase lo que pase, cueste lo que cueste, sé constante. No te desanimes y, si lo haces -porque eres humano, no una máquina-, mira al Crucificado: cuéntaselo, háblale, dile lo que te pasa, quéjate, llora, sincérate. No lo dudes: Él te escuchará, te consolará y seguirá contigo. Pero no lo dejes, no tires la toalla ante la mínima dificultad. Confía, respira, reza, y sigue adelante. Haciéndolo así, no sólo te salvarás tú, sino los que te escuchan.

¡Feliz comienzo de curso!

Vengo observando que en cualquier iglesia con una imagen de un Cristo, una Virgen, o un santo famoso, el sagrario parece que sobra. Su capilla está casi siempre vacía y las personas que pasean por la iglesia, si pasan por la capilla del sagrario, echan una mirada desde fuera, como diciendo: ¿Esto que es?, y salen sin saber qué hay allí, y sin tener ni idea de lo que encierra esa casita con una luz roja encendida. Yo me pregunto: ¿esas personas han hecho la Primera Comunión? Estoy segura de que sí, así que algo habrá que hacer para que esto no suceda. Además, quisiera hacer una petición: que después de comulgar, nos den unos minutos para dar gracias íntimamente, sin canciones y en silencio. Todo lo más, que el sacerdote nos recitara el Alma de Cristo, santifícame, oración tan completa y a veces olvidada…

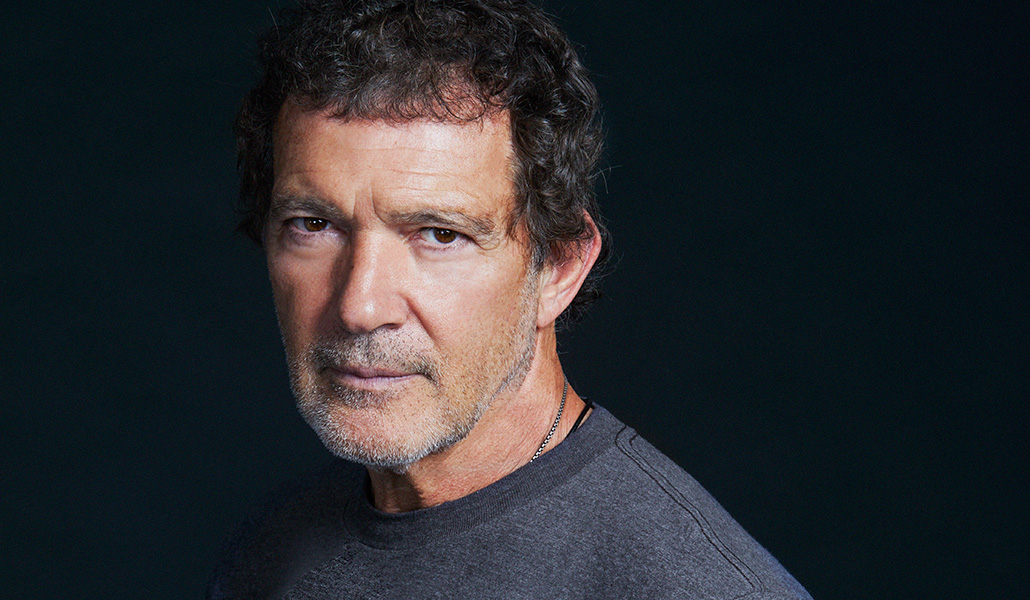

En esta época de falta de valores en los matrimonios y en la que sólo oímos o leemos casos de separación, quiero poner un rayo de luz. El 1 de septiembre pasado, hizo 58 años que nos casamos. En la foto aparecen todos nuestros hijos, aunque faltan bastantes nietos. Cada día que pasa, mi marido y yo estamos más unidos. En todos estos años, hemos tenido problemas gordos y enfermedades; mi marido, tres operaciones de corazón, y yo un cáncer. De todo hemos salido dándole gracias a Dios. El éxito está en que el día de nuestra boda le dijimos a la Virgen que queríamos rezarle el Rosario todos los días, y así lo hemos ido cumpliendo. En eso y en poner en práctica dos cosas que le oí a dos sacerdotes: una, que, cuando te levantas, digas: Dios, los demás y yo. Y otra, que decía un sacerdote en la tele hace años: ser felices para hacer felices a los demás.

La actitud del ser humano se basa en la confianza; está creado para amar, confiar y esperar envuelto en libertad para elegir el bien o el mal, lo constructivo para el bien común, o lo subjetivo que se alimenta del egoísmo y destruye y separa. La fe es creer, un confiar que va unido a la esperanza y a la caridad. La fe es la respuesta del hombre a su Creador, recibiendo el hombre un don que lo vincula al sentido de la vida. Por lo tanto, el mundo está impregnado de fe, a pesar de ideologías que tienen la tentación de crear sin Dios, ahogándose en su propia soberbia. La evolución del mundo, sus culturas y sus sociedades, con sus correspondientes errores e ideologías destructivas, también han hecho su servicio, al reconocer las aberraciones que comete el hombre cuando quiere jugar a ser el Creador.

Entraba en casa y nos despeinaba con sus abrazos. Venía casi a diario, como médico de almas, a darnos consuelo, tras la muerte repentina de su amigo, nuestro esposo y padre. Nació rico, porque sus padres conocían a Dios y él se enamoró. Seducido por Cristo, quiso pregonarlo a todos; abandonó sus riquezas y su afición a la música, tras ocho años de piano y solfeo, para entregarse a llevar el Evangelio, a servir a la Iglesia. Y nos animó a perseverar en nuestro amor a la Iglesia, y a rezar por los sacerdotes, especialmente por los más necesitados. Leal y fiel a su diócesis valenciana, la sirvió firme, discreto, inagotable, austero, sin hacer ruido. Generoso, desprendido de pompas y vanidades, admiraba la obra y la renuncia a la Cátedra de Pedro del mejor teólogo del siglo XX, el Papa emérito Benedicto XVI, quien le dio una máxima distinción: Protonotario apostólico supernumerario. Incansable confesor, nos decía que perdonar en nombre de Dios incrementaba su humildad, viendo penitentes que se acercaban a su confesionario de la catedral, tantas veces menos pecadores que los ordenados. No se reveló ante la postración, pero la gran prueba fue dejar de ejercer su ministerio. El último libro que leyó fue el que monseñor Munilla, sabiéndolo enfermo, le regaló: Creo, pero aumenta mi fe. Sufriente en soledad, su cama parecía un altar donde ofrecía en sacrificio su cansado cuerpo, amarrado a la Cruz. Aquel día, cuando le dimos un beso, como día tras día en su larga enfermedad, esbozó una débil mueca, intentando regalarnos su última sonrisa. Diez horas después, partió a la Casa del Padre. He aquí el gran legado que a esta familia, orgullosa de tener un amigo en el cielo, le deja don Eduardo.