150 años del final de los Estados Pontificios

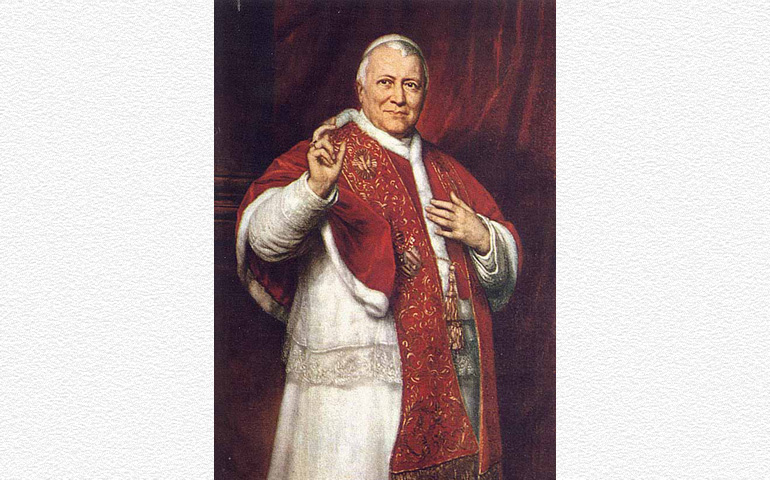

Pío IX nunca admitió del todo la pérdida de su poder temporal. Razones no le faltaban. Sin embargo, la Historia ha demostrado que la Santa Sede supo aprovechar el contratiempo para fomentar su autoridad moral

A primera hora de la mañana del 20 de septiembre de 1870, soldados italianos al mando del general Raffaele Cadorna resquebrajaron los muros de la Puerta Pía, dando así el asalto final a Roma. Cumplían el fin último del Risorgimento: la unificación de toda Italia, cuya inevitable consecuencia era el final de una multisecular soberanía política de los Papas sobre la Ciudad Eterna y demás Estados Pontificios. El Gobierno italiano era consciente del peso de este legado, por lo que, antes de ordenar el asalto, extremaron las precauciones diplomáticas. La última de ellas fue esperar la caída de Napoleón III —aliado de Pío IX—, del que tuvieron confirmación el 5 de septiembre. Quedaba así disipado el temor a una intervención extranjera en defensa del Pontífice. Peor aún: se llegó a especular con una huida de Pío IX al extranjero, lo que hubiese desatado una nueva crisis en una Europa enzarzada en enfrentamientos. Sin embargo, el Papa no consideró seriamente esa hipótesis, cuyos efectos, al margen de la geopolítica, podían haber sido letales para la Iglesia. Es más, cuando, unos días antes de Puerta Pía, leyó la carta en la que Víctor Manuel II de Italia le suplicaba, «con affetto di figlio e fede di cattolico», no oponer una resistencia inútil, reaccionó pronunciando, según refiere Indro Montanelli en L’Italia dei Notabili, las siguientes palabras: «No soy profeta ni hijo de profeta, pero os aseguro que en Roma no entrareis». Pero entraron. El Romano Pontífice había perdido su poder temporal.

Las reformas de Pío IX

La escaramuza de Puerta Pía –no se le puede llamar batalla tanto por su corta duración como por la desigualad militar– culminó un proceso histórico que hundía sus raíces en el surgimiento del sentimiento nacional en Europa desde principios del siglo XIX. La península italiana era un escenario idóneo: la unidad geográfica, cultural y lingüística no se plasmaba en una unidad política. El territorio estaba dividido en un heterogéneo conjunto de reinos y ducados, en cuyo corazón se ubicaban los Estados Pontificios. Incluso había territorios, como el Reino Lombardo-Véneto, que formaban parte de un imperio extranjero, el austriaco. Tampoco se puede obviar el factor económico. Como subraya Paolo Scandaletti en Storia del Vaticano, «el mayor impulso procedía de las regiones más desarrolladas del norte, donde una burguesía fuerte vislumbró las ventajas económicas de la unificación, gracias a un mercado único y más amplio».

Otro factor era el imparable avance, gustase o no, de las ideas liberales en toda Europa. Italia no era una excepción. Y en 1846, cuando el cardenal —y dominico— Giovanni María Mastai Ferretti accedió a la silla de Pedro bajo el nombre de Pío IX, supo adaptarse de inmediato a los nuevos tiempos: una de sus primeras medidas consistió en indultar a presos políticos y a exiliados. La ola reformadora continuó con el levantamiento parcial de la censura sobre la prensa y con la creación de la Consulta de Estado, organismo representativo de las provincias, al que se incorporaron miembros laicos, pues hasta entonces solo los eclesiásticos participaban en el gobierno de los Estados Pontificios, y la Guardia Cívica, cuerpo policial compuesto por profesionales y no ya por mercenarios.

El frenazo llegó con motivo de las revoluciones europeas de 1848, epítome del liberalismo político, que obligaron al Papa a abandonar Roma en dirección del Reino de las Dos Sicilias, desde donde se enteró de la proclamación de la República Romana. Escribe Sergio Romano en Libera Chiesa, Libero Stato?: «Cuando volvió al Vaticano en abril de 1850, era un hombre distinto, decidido a defender al papado frente a los asaltos de la modernidad». Y actuó en consecuencia y con claridad meridiana. El anuncio del dogma de la Inmaculada Concepción supuso el inicio de una etapa de nítidas reafirmaciones doctrinales, y de los derechos y singularidad de la Iglesia. El siguiente paso fue la publicación de la encíclica Quanta cura, sobre los errores de la modernidad, completada poco después por el famoso Sílabo. El corolario de estos análisis agudos de unas tendencias que ya eran dominantes fue la duradera enemistad de sus promotores, en primer lugar los intelectuales más relevantes de la época.

Pío IX completó el círculo emprendido con la convocatoria del Concilio Vaticano I y la consiguiente promulgación de la infalibilidad cuando el Papa se expresa bajo solemne declaración pontificia. La experiencia ha demostrado la utilidad de este dogma, el segundo en 16 años, de cara a la cohesión interna de la Iglesia. Pero es innegable que fuera ha suscitado ciertas incomprensiones.

Trasladada al ámbito geopolítico, esa actitud terminó sentando las bases de su revés definitivo. De entrada, rechazó con impecables argumentos religiosos, históricos y jurídicos, la propuesta del conde de Cavour, jefe del Gobierno italiano, plasmada en la famosa frase «Una Iglesia libre en un Estado libre». Para Romano, «cuanto más se estrechaba sobre él el cerco de sus enemigos, más heroicamente reaccionaba Pío IX». Lo preocupante era que ese enrocamiento iba a la par con el avance del Ejército italiano por toda la península. Así fue hasta el fatídico día de Puerta Pía.

El mejor final para la Iglesia

El hecho consumado de la ocupación de Roma dejó en manos de las autoridades italianas el futuro de las relaciones forzosas entre el Papado y el Reino. Ante la negativa del Papa a negociar —se consideraba, y con razón, preso en el Vaticano— el Parlamento del país recién unificado tomó la iniciativa el 13 de mayo de 1871 votando la Ley de Garantías, que constaba de dos partes. La primera tenía que ver con las prerrogativas del Pontífice, a quien se le garantizó la inviolabilidad de su persona, honores soberanos, el derecho a tener guardias armados en el Vaticano, San Juan de Letrán, Cancillería y Villa de Castel Gandolfo, regulados por un régimen de extraterritorialidad que les eximía de las leyes italianas, libertad postal y telegráfica, el derecho de representación diplomática activa y pasiva (el pontificio sigue siendo el más antiguo del mundo), así como una asignación anual de 3.250.000 liras, equivalente a la contemplada por el último presupuesto pontificio.

La segunda regulaba las relaciones entre Iglesia y Estado, con el objetivo de garantizar la máxima independencia recíproca, concediéndose al clero libertad ilimitada de reunión y a los obispos dispensa del juramento de lealtad al rey. Pío IX desestimó plenamente la ley, pues la consideraba —decía la verdad— una imposición unilateral. Llegó incluso a tildarla de «monstruoso producto de la jurisprudencia revolucionaria». Por si no fuera suficiente, prohibió –non expedit– en reiteradas ocasiones a los católicos italianos participar en la vida política, salvo en los comicios municipales, convirtiéndolos en ciudadanos de segunda.

Lo más sorprendente es que esta cerrazón sistemática fue el punto de partida para que a la larga el desenlace fuera el mejor posible para la Iglesia y los católicos italianos. El no tener que defender intereses territoriales permitió a la Santa Sede recuperar paulatinamente una original centralidad en la escena internacional como mediadora y, de modo especial a partir del pontificado de Pío XII, que hizo de ella un actor del juego multilateral con la consecución de la paz mundial y la libertad religiosa como objetivos primordiales, de los que ningún Papa se ha apartado. Asimismo, la progresiva mejora de relaciones entre la Santa Sede e Italia culminó en la conciliación definitiva de los Pactos Lateranenses, firmados en 1929.

En cuanto a los católicos italianos, el aislamiento supuso un acicate para ir creando, paso a paso, las organizaciones más influyentes que hayan existido en Europa, ya sea a nivel asociativo —Acción Católica—, político —Partido Popular, primero, y más adelante la Democracia Cristiana— y sindical a través de distintas siglas. Dios escribe derecho con renglones torcidos.

En 1870, España se encontraba en una situación algo inestable: con trono, pero sin rey. Juan Prim y Práxedes Mateo Sagasta sondearon a diversos candidatos entre los segundones de las casas reinantes –entre ellos un príncipe alemán, que terminó renunciando– antes de decantarse por el duque de Aosta, Amadeo, hijo menor del rey VÍctor Manuel II. Este tardó en aceptar y cuando lo hizo, en noviembre de 1870, fue en el momento de máxima tensión entre Pío IX e Italia. Según relata Jesús Pabón en España y la cuestión romana, la habilidad de Sagasta y del encargado de Negocios de España en Roma, José Fernández Jimenez, logró que el Papa aceptase la candidatura de Amadeo. El 5 de noviembre, el cardenal Giacomo Antonelli, secretario de Estado, hizo saber que «Su Santidad, enterado de la candidatura real presentada a las Cortes, ha contestado que pide a Dios fervientemente que España, al elegir rey, asegure sobre firmísimas bases la tranquilidad y el bienestar para prosperidad del país y aumento de la religión».