Me advirtieron que era mejor que rebajara un poco mi intervención pública. Se trataba de presentar el último libro que he escrito Palabra de Hannah Arendt. Ser o no ser periodista en la era punto cero. Ediciones Encuentro; la idea (presuntamente) era vender ejemplares, no poner dedos en llagas.

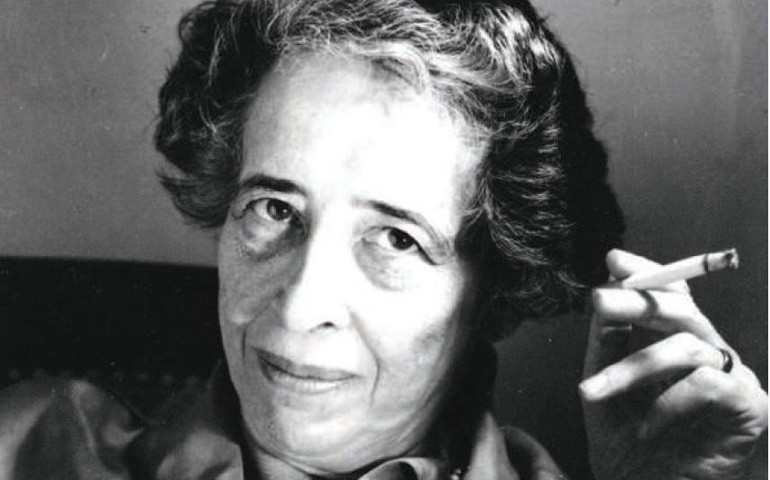

Lo cierto es que el libro en cuestión novela el oficio de una periodista judía, Hannah Arendt, que vivió un auténtico martirio profesional por defender la verdad. En su caso, cometió la osadía de contravenir al Gobierno del Estado de Israel, que juzgaba a un verdugo nazi. No se plegó a la realidad oficial, con el agravante de que ella misma era judía. Aunque hay matices más que discutibles en sus reportajes, siempre me ha seducido su valentía.

De hecho, ella había denunciado en la Alemania de Hitler algo que me parecía profético para nuestros días: la combinación letal entre la superficialidad, los clichés culturales y el miedo a disentir de lo que la sociedad considera normal. En este mundo nuestro, orgulloso de sus progresos, muchas veces se repite la fatalidad de la Historia. Se dan por lógicas y razonables auténticas barbaridades (el asesinato masivo de minorías religiosas, el aborto de inocentes, el hambre de medio mundo y el sobrepeso del otro medio…) Y plantear un debate sobre qué es el periodismo (ésa era mi intención), sin aludir a esas realidades, me parecía un fiasco.

Sopesaba el consejo de suavizar alusiones a verdades políticamente incorrectas. Es cierto que recordaba con pesar las veces que alguien, entre el público, me ha increpado diciendo que llamo nazis a los abortistas. Evidentemente, eso no es cierto. Pero cada vez que pasa, por un lado me apena no ser capaz de explicarme mejor, de plantear un diálogo sereno y profundo sobre una cuestión tan vital… Y, por otro lado, constato la visceralidad ideológica que empaña tantos debates sobre lo humano.

Andaba pensando, digo, cuando de golpe y porrazo me quedé sin voz. Sin nada de voz. Tenía que escribir mi intervención. Y debatir con una pantalla de ordenador. Me acordé de Zacarías. De su cobardía, y de la acción de Dios, que le desató la lengua. Impotente, muda, me confirmé en lo evidente: si los que tenemos voz no se la damos a los que no la tienen, ¿quién les va a oír? Qué paz comprobar que, también en esta historia, el Espíritu hizo el resto.

Teresa Gutiérrez de Cabiedes

Encuentro

2015

158

12 €