Un madrileño en la corte del emperador Wanli

China y España conmemoran el 400º aniversario de la muerte del jesuita Diego de Pantoja, mano derecha de Matteo Ricci y misionero durante 16 años en Pekín

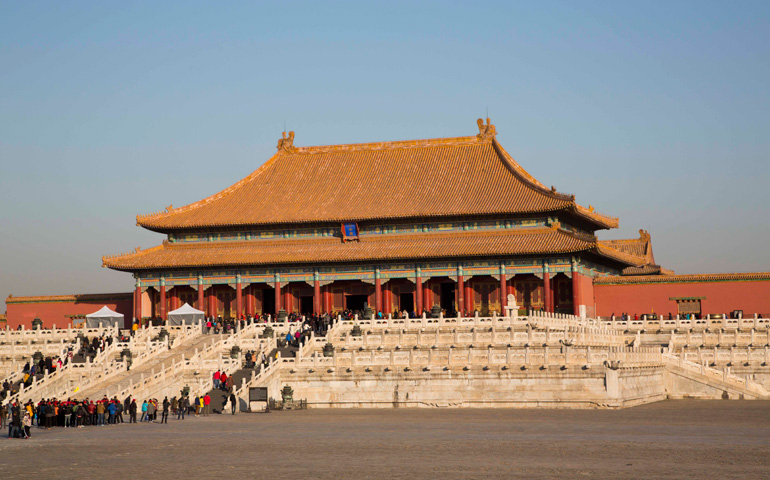

Dos relojes, tres cuadros de Jesús y la Virgen, libros y un clavicordio. Con estos regalos, los jesuitas Matteo Ricci y Diego de Pantoja esperaban ganarse la benevolencia del emperador Wanli, de la dinastía Ming. Era enero de 1601 y acababan de llegar a Pekín desde Nankín, al este de China. Cuando los funcionarios reales le hicieron llegar los regalos, al emperador le gustaron particularmente los relojes. «Mandó que nos llevasen a sus palacios, y nos preguntasen qué eran y qué era menester para que andarán [sic] bien concertados». Así, dos relojes abrieron por primera vez las puertas de la Ciudad Prohibida a unos extranjeros.

Lo relataba un año después el propio Pantoja al provincial jesuita de Toledo, Luis de Guzmán. Esta extensa Relación de la entrada de algunos padres de la Compañía de Jesús en la China contribuyó a que en Occidente se empezara a conocer al gigante asiático. Es una de las razones por las que China y España han unido fuerzas para conmemorar el 400º aniversario de su muerte.

Natural de Valdemoro (Madrid, 1571), Pantoja había llegado a China en 1597. Ricci tenía ya 15 años de experiencia. Al principio se había aproximado a los budistas, imitando en el vestir a sus monjes. Pronto vio que con esta religión, que en la práctica tenía mucho de religiosidad popular, había «poca base para establecer un diálogo. Además, los monjes budistas tenían mala fama», explica Ignacio Ramos, profesor del Beijing Center for Chinese Studies.

Paciencia histórica

Desde entonces buscaban más a los prelados confucianos, que representaban «un ideal de letras —tenían muchos estudios— y virtudes como la sobriedad, la obediencia a las autoridades, la piedad filial, la caridad… El confucionismo tiene claro que hay un cielo (sinónimo de dios), pero no lo desarrolla. Ricci y Pantoja vieron que la revelación cristiana podía completar el vacío, construyendo sobre esa base». Por eso se presentaron en Pekín —narraba Pantoja— «con una barba de un palmo y un vestido de letrado honrado chino hasta los pies, porque con esta máscara nos obliga a andar la caridad y trato de [estos gentiles], hasta que nuestro Señor quiera otra cosa».

Para Ramos, este enfoque «requería una paciencia histórica tremenda. Asumían que a ellos les correspondía que el cristianismo fuera percibido como lo que colmaba el deseo profundo del corazón de esa cultura», sin preocuparse por obtener frutos pronto. Eso no implica que no hablaran directamente de Dios. Cuando el emperador les preguntó mediante emisarios —nunca se vieron en persona— por los reyes de sus tierras, le enviaron una imagen del Papa, del emperador y del rey, subrayando que «todos reverenciaban al verdadero Dios» o Tianzhu (Señor del cielo).

Trabajaron infatigablemente. Hacían mapas, traducían tratados de matemáticas, introdujeron en China la astronomía occidental… un intercambio cultural —añade Ramos— en el que muchos ven el inicio de la globalización. «Pero sobre todo recibían a los mandarines y a todos los que los visitaban y se interesaban por ellos». Al responder a sus preguntas, intentaban suscitar otros interrogantes sobre la trascendencia. Eran procesos muy personales. Eso sí, como a los chinos «les daba pavor ver a un Cristo sangrante —alguno pensó que era un hechizo para matar el emperador—, probablemente la catequesis sobre la Muerte y Resurrección la reservaban a los que ya habían iniciado un camino serio de conversión», aventura.

Tras la muerte de Ricci en 1610, Pantoja continuó su apostolado en Pekín. Allí publicó varias obras en chino; entre ellas Las siete victorias (1614), sobre los pecados capitales. El prólogo de esta obra, muy conocida en China, «es como los Ejercicios Espirituales de san Ignacio adaptados a la mentalidad confuciana. Explica cómo de la codicia se pasa a la vanagloria, de esta a la soberbia y de ahí a todos los vicios en un lenguaje que se entendía perfectamente».

Llegó la incomprensión

Gracias a esta labor, en Pekín floreció una pequeña comunidad cristiana. Muchos de quienes abrazaron el cristianismo eran personas de clase media de las provincias vecinas, que servían o eran funcionarios en la corte. «Al ser de fuera, quizá tenían más sed y estaban más abiertos al mensaje de Cristo —explica Ramos—. Cuando volvían a sus aldeas, donde eran un referente, y explicaban que habían abrazado la religión del Señor del cielo, hubo muchas conversiones».

Sin embargo, la misión de Ricci y Pantoja no estuvo exenta de contradicciones. Otros misioneros —incluidos algunos jesuitas— no entendían su identificación en el vestir y su diálogo con los confucianos, que hablaran del Señor del cielo y que «no intentaran refutar públicamente los errores de la religión tradicional. Si algún converso tenía concubinas sí le decían que eligiera una mujer», pero no se oponían a que participaran en los cultos a Confucio y a los antepasados. Les enseñaban más bien a entenderlos «como una forma de honrarlo y dar gracias a Dios por él», sin divinizarlo.

El debate se agravó en la llamada Disputa de los ritos, que se prolongó durante todo el siglo XVII. Entre 1704 y 1939 la Santa Sede prohibió el culto a los antepasados en la liturgia, y como respuesta comenzó la persecución en China. Pero, ya antes, el propio Pantoja había sufrido las consecuencias de la incipiente crisis. El apostolado más directo de otros jesuitas suscitó a partir de 1616 una oleada de rechazo que hizo que fueran expulsados a Cantón. Allí murió.