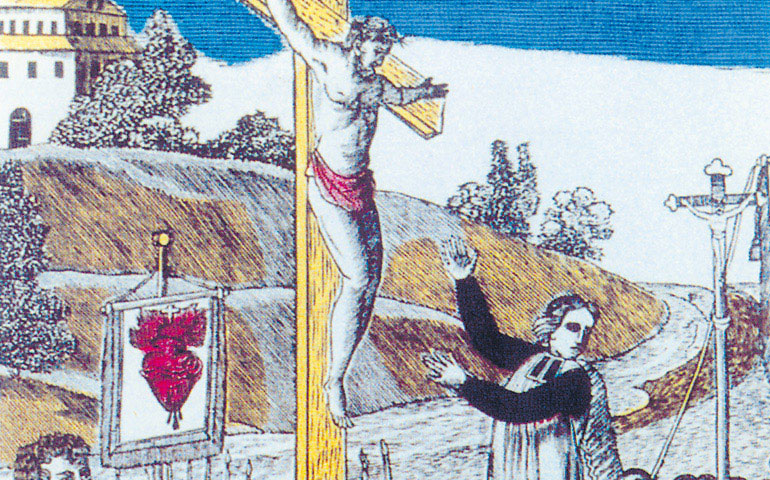

4 de agosto, fiesta de San Juan María Vianney, el Cura de Ars: Todo por la salvación de las almas

El próximo martes se cumple el 150 aniversario del tránsito del Cura de Ars, motivo por el cual el Papa ha decretado el presente Año Sacerdotal. Hace cincuenta años, en el centenario, Juan XXIII publicó la encíclica Sacerdotii nostri primordia, ante todo para los sacerdotes. Les ponía así en guardia el Beato sucesor de Pedro: «Cuando se trata de destruir la religión, se comienza atacando al sacerdote», y les ofrecía enseñanzas como éstas:

Hablar de san Juan María Vianney es recordar la figura de un sacerdote extraordinariamente mortificado que, por amor de Dios y por la conversión de los pecadores, se privaba de alimento y de sueño. Observad la pobreza del humilde Cura de Ars. «Mi secreto –decía él– es sencillísimo: dar todo y no conservar nada». Quiera Dios que ninguno merezca el reproche del santo cura a sus ovejas: «¡Cuántos tienen encerrado el dinero, mientras tantos pobres se mueren de hambre!».

San Juan María Vianney, pobre en bienes, fue igualmente mortificado en la carne. En su mirada brillaba la castidad, se ha dicho del Cura de Ars. «Cuando el corazón es puro –decía muy bien– no puede menos de amar, porque ha vuelto a encontrar la fuente del amor que es Dios». ¡Gran beneficio para la sociedad el tener en su seno hombres que se consagran por completo al servicio divino y dedican a sus propios hermanos su vida, sus pensamientos y sus energías! ¡Gran gracia para la Iglesia!

Mas su obediencia total al obispo fue todavía más admirable. Esta sumisión total a sus superiores era sobrenatural en sus motivos: un acto de fe en la palabra de Cristo. Y bien recordáis, venerables hermanos, la energía con que nuestros últimos predecesores denunciaron los grandes peligros del espíritu de independencia en el clero, así en lo relativo a la enseñanza doctrinal como en lo tocante a métodos de apostolado y a la disciplina eclesiástica. Sacerdotes de Jesucristo, estamos en el fondo del brasero animado por el fuego del Espíritu Santo; todo lo hemos recibido de la Iglesia; obramos en su nombre y en virtud de los poderes que ella nos ha conferido; gocemos de servirla mediante los vínculos de la unidad y al modo como ella desea ser servida.

Hombre de penitencia, san Juan María Vianney había comprendido igualmente que «el sacerdote, ante todo, ha de ser hombre de oración». A los sacerdotes de hoy, tan fácilmente atraídos por la eficacia de la acción y tan fácilmente tentados por un peligroso activismo, ¡cuán saludable es este modelo de asidua oración en una vida íntegramente consagrada a las necesidades de las almas! Esta fidelidad a la oración es, por lo demás, para el sacerdote un deber de piedad personal. Y es también una estricta obligación contraída con la Iglesia, la tocante al rezo cotidiano del Oficio divino. Tal vez por haber descuidado algunas de estas prescripciones, algunos miembros del clero, poco a poco, se han visto víctimas de la inestabilidad exterior, del empobrecimiento interior y expuestos un día, sin defensa, a las tentaciones de la vida.

La oración del Cura de Ars era, sobre todo, una oración eucarística. En la vida de un sacerdote, nada puede sustituir a la oración silenciosa y prolongada ante el altar. Mas no podemos olvidar que la oración eucarística, en el pleno significado de la palabra, es el santo sacrificio de la Misa. De hecho, ¿cuál es el apostolado del sacerdote, considerado en su acción esencial, sino el de realizar la reunión, en torno al altar, de un pueblo unido por la fe? Nos pedimos a Nuestros amados sacerdotes que, periódicamente, se examinen sobre la forma en que celebran los santos misterios.

Nos queda, finalmente, evocar, en la vida de san Juan María Vianney, aquella forma de ministerio pastoral que le fue como un largo martirio, y es su gloria: la administración del sacramento de la Penitencia, donde brilló con particular esplendor y produjo frutos muy copiosos y saludables. Y en verdad que el Cura de Ars no vivía sino para los pobres pecadores, con la esperanza de verlos convertirse y llorar. Ante la obstinación del pecador y su ingratitud hacia un Dios tan bueno, las lágrimas manaban de sus ojos. «Oh, amigo mío -decía-, lloro yo precisamente por lo que no lloráis vos». En cambio, ¡con qué delicadeza y con qué fervor hace renacer la esperanza en los corazones arrepentidos!

Beato Juan XXIII