En los años 60 Estados Unidos decidió mantener su apoyo a una serie de regímenes dictatoriales que le servían para conservar la posición del país y contener la expansión del comunismo, una decisión de la que, por ejemplo, supo sacar partido el régimen de Franco a través de los acuerdos de 1953. En este contexto se atribuye a F. D. Roosvelt, cuestionado sobre Anastasio Somoza, dictador nicaraguense, la frase célebre: «Sí, es un hijo de puta, pero es nuestro hijo de puta», que luego se atribuiría también a Henry Kissinger sobre Pinochet.

Un razonamiento similar parece haber condicionado la posición de muchos frente a Trump. De esta manera, como recordaba en estas páginas Pablo Kay Albero, «durante los últimos cuatro años ha habido señales inquietantes de que católicos y evangélicos políticamente conservadores han considerado a Trump como una especie de mesías que podía proteger a los creyentes de las intrusiones de una élite secular cada vez más agresiva». Para otros, desde su elección Trump se convirtió en el mal menor, alguien a quien apoyar a pesar de sus excentricidades, aunque resultara imposible identificarse con él. Son muchos los que han apoyado a la Administración Trump a pesar de Trump, y son muchos los que en 2016 vieron en Trump un mal menor, la única vía para frenar la expansión de la agenda iniciada por Barack Obama, que Hillary Clinton amenazaba con radicalizar, y que durante su mandato se sintieron representados por las decisiones correctas en materias como la defensa de la vida antes de nacer o la designación de hasta tres magistrados de perfil claramente conservador en el Tribunal Supremo.

La pregunta es si el haber adoptado decisiones correctas hace bueno al presidente norteamericano, o si el hecho de que estas decisiones hayan sido adoptadas por Trump las deslegitima. Como reflejan los primeros análisis, el voto católico no ha sido ajeno a este dilema. Si bien los católicos practicantes han apoyado más a Trump, el voto se ha dividido al adoptar una visión más amplia. Esto no es nuevo; es el reflejo de la división tradicional en la Iglesia norteamericana entre aquellos que dan prioridad a asuntos sociales como la pobreza, la desigualdad, la inmigración, la pena de muerte o el medio ambiente, y aquellos que determinan su posición principalmente por asuntos morales como el aborto o el matrimonio entre personas del mismo sexo.

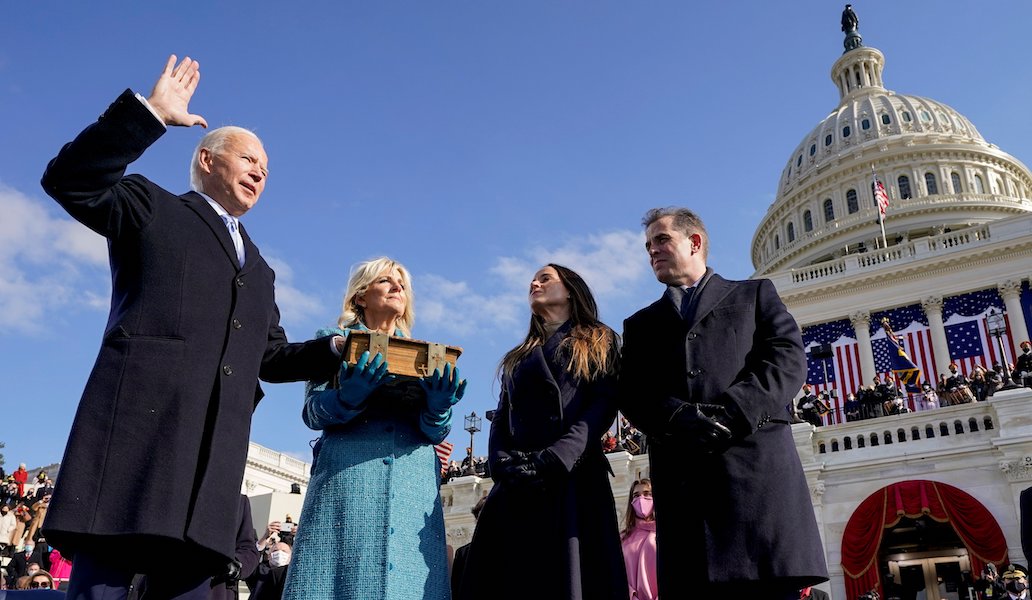

¿Y ahora qué? Tras la toma de posesión de Joe Biden, y aunque son más las incertidumbres que las certezas, muchos se han aventurado a decretar el fin del Partido Republicano. Ya ocurrió con Obama. Tras su victoria frente a McCain en 2008 fueron muchos los que se apresuraron a decretar 30 años de dominio demócrata en las instituciones, un dominio que la propia realidad no tardó en desmentir. En 2010 los republicanos recuperaban la mayoría en el Congreso, en 2014 en el Senado, y en 2016 Trump derrotaba a la candidata demócrata, Hillary Clinton. En política el tiempo pasa muy rápido, y, especialmente en esta época convulsa, el mero paso del tiempo se encarga de anular cualquier predicción a largo plazo. Además, en Estados Unidos los partidos no existen como tales, son fundamentalmente plataformas electorales con una capacidad de reinvención rápida e infinita y que se construyen alrededor de candidatos inspiradores que, en la actualidad, no necesitan mucho tiempo para darse a conocer y consolidarse.

Es cierto que no es fácil que sobreviva un trumpismo sin Trump, que pueda provocar incluso la ruptura del partido del elefante. Pero, aunque desaparezca el trumpismo, seguirán vivas sus causas. Se equivocan los que quieren ver a Trump como una pesadilla transitoria, un paréntesis en la era progresista iniciada por Barack Obama. Trump es el síntoma de un problema que no se va a desvanecer con su marcha. Un país dividido, que venía de lejos y Trump no ha hecho más que profundizar, pero que responde a causas estructurales mucho más profundas.

En manos de Biden está seguir profundizando en esta brecha, aprovechando el control demócrata de ambas cámaras, o buscar dar respuesta a los problemas comunes, donde su perfil moderado le puede permitir atraer a sensibilidades distintas (incluidos los votantes de Trump).

Es en su capacidad para lograr una sociedad estadounidense fuerte y cohesionada, de crear alianzas centradas en resolver estos problemas, dentro del país y en el escenario internacional, afrontando problemas como el de la cultura del descarte señalada por el Papa Francisco, y no en la mera retórica, donde Joe Biden se juega el éxito de su mandato y el futuro de los Estados Unidos.