Mi pecho, un altar

Monseñor Tamkevicius, hoy obispo de Kaunas vio probada su fe cuando las autoridades soviéticas le encerraron para interrogarle. Sin embargo, «nunca he rezado tan intensamente como en aquellos momentos. Jesús no me dejó solo», sobre todo al celebrar la Misa en su celda, a escondidas. José Miguel Cejas recoge su testimonio, en El baile tras la tormenta (ed. Rialp), con relatos de disidentes de la URSS

«Nos han descubierto», pensé aquel día de 1983. Al subir a la furgoneta de la KGB, me invadió un sudor frío. Los sótanos de la cárcel, con sus pasillos estrechos, de techos altos, mal iluminados por unas bombillas macilentas, con manchas de humedad y desconchones, no invitaban a la serenidad.

—«¿Nombre?».

—«Sigitas Tamkevicius».

—«¿Profesión?».

—«Sacerdote. Jesuita».

—«¡Hombre! Aquí tenemos a Sigitas, del Comité para la Defensa de los Creyentes, que hace propaganda antisoviética contra el Estado».

Yo sabía que no era mi participación en el Comité lo que les interesaba. Querían saber quiénes eran los redactores de La Crónica de la Iglesia católica en Lituania, y cómo llegaba al extranjero. La idea de La Crónica se nos ocurrió a cinco sacerdotes en los años 70. Decidimos escribir unos textos que confortasen a los católicos lituanos y dieran a conocer nuestra situación a Occidente: no podíamos dar catequesis, ni charlas, ni evangelizar de ninguna manera; en las pocas Misas permitidas había espías del Gobierno que tomaban notas de las homilías y controlaban a las personas que no fueran las ancianas habituales; no se podían construir ni reparar iglesias. De todo ello informábamos, con el permiso de nuestro obispo Vicentas Sladkevicius, en La Crónica.

Ocho agentes comenzaron a interrogarme día sí y día no. No podía imaginar que ese interrogatorio se iba a prolongar durante ¡seis meses! Horas y horas de preguntas, en una constante sucesión de interrogadores buenos y malos. Dios me dio fuerzas para no delatar a nadie durante aquel tiempo terrible, ni en los momentos de mayor debilidad.

Unos panecillos y unas pasas

«No entiendo cómo pudiste aguantar», me dicen a veces, pensando que pude superar aquello gracias a mis fuerzas. No fue así.

En la cárcel, pude comprar varios panecillos y comprobé que estaban hechos de trigo. Sólo me faltaba el vino; en una carta pedía a mi familia pasas secas. A partir de entonces, sólo tenía que encontrar un buen momento, sabiendo que mi compañero de celda, como solían hacer, era un criminal común al que prometían reducir su pena si proporcionaba alguna información comprometedora sobre mí.

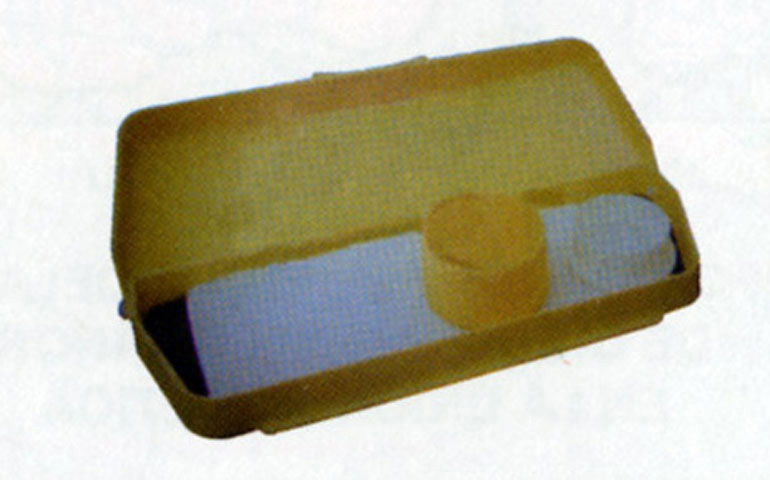

Me colocaba de espaldas a la puerta, con la funda de gafas sobre la mesas; una funda de plástico amarillo, donde había dispuesto un pedazo de pan y un pequeño recipiente con algunas pasas. Esperaba a que el otro se quedase dormido. Entonces, lentamente, empezaba a exprimir las pasas entre mis dedos, hasta obtener unas gotas de vino que, en casos excepcionales, resultaba válido para celebrar la Eucaristía. Gracias a Dios, tengo buena memoria y recordaba las oraciones de la Misa. Tras la consagración, al consumir el Cuerpo y la Sangre de Cristo, un gozo indescriptible se apoderaba de mí. Experimentaba una alegría mayor que la primera vez que celebré Misa en la catedral de Kaunas. Dios me confortaba y me consolaba. Le sentía allí, a mi lado, de modo inefable.

Celebrar Misa en aquellas circunstancias me daba una fortaleza especial; sin ella, no habría podido resistir. En ocasiones, tenía que celebrar tumbado en la cama, a altas horas de la noche, con las Sagradas Especies sobre mi pecho, convertido en altar.

Nunca he rezado tan intensamente como en esos momentos. Fue un don de Dios. No le pedía que me liberara; confiaba en Él. Los brazos de Jesús me sostenían; no me dejó nunca solo. Fue siempre mi Esperanza.

José Miguel Cejas Arroyo

Rialp

2015

304