Los indicios de Dios de Olivier Clément

San Juan Pablo II encargó a este teólogo ortodoxo francés el vía crucis del Coliseo de Roma en 1998. Fue al escribirlo cuando conoció mejor el catolicismo y supo que cruz y resurrección son inseparables

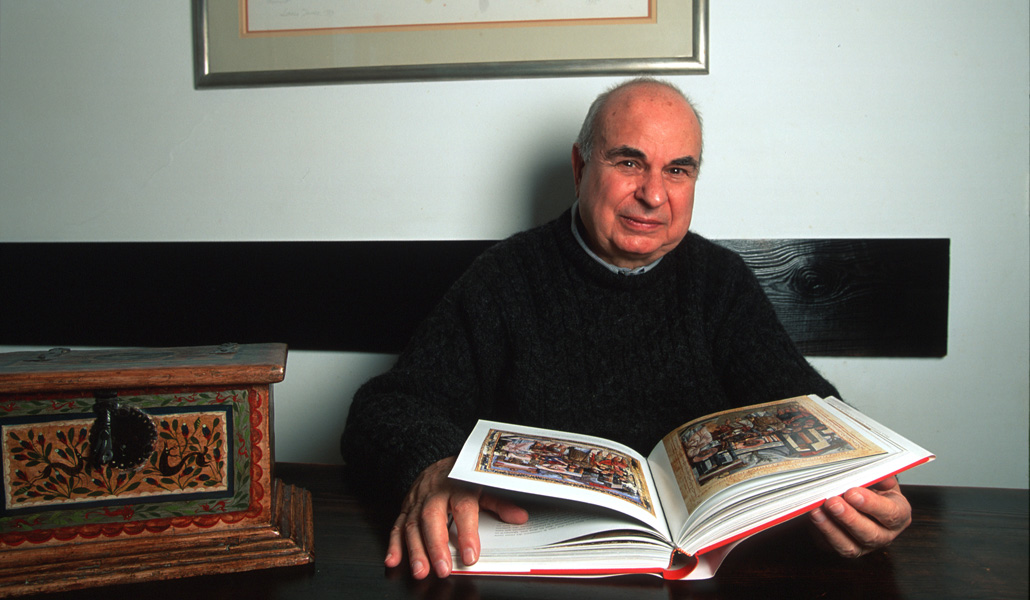

Olivier Clément, nacido el 17 de noviembre de 1921, fue un convertido a la Iglesia ortodoxa en Francia. Encarnó tres tradiciones: las del Oriente sirio bizantino, la tradición religiosa rusa y la del Occidente contemporáneo. Su vida fue la de un teólogo laico, un campeón del ecumenismo, alguien que no concebía el continente europeo sin el cristianismo. Fue además un hombre de raíces mediterráneas, abierto al diálogo con el judaísmo y el islam, las religiones de los hijos de Abraham. No practicó un rigorismo confesional, sino una ortodoxia abierta y acogedora, más allá de fronteras espirituales, sociales o geográficas. Tenía la convicción de que Cristo está presente en todo, pues por su encarnación el Verbo asume a la humanidad desde el principio hasta el final de la historia.

Olivier Clément procedía de un ambiente rural descristianizado y, sin embargo, en dicho ambiente encontraría indicios de Dios en las personas, las cosas o los paisajes. Nació en Aniane, una localidad próxima a Montpellier, en una región marcada por un progresivo distanciamiento del catolicismo a lo largo de los siglos. Primero los cátaros en la Edad Media, y, luego, los protestantes en el siglo XVI. Durante el siglo XIX triunfaría allí un socialismo idealista, muy próximo a la segunda república de 1848, y aún no influenciado por el marxismo. Pero el resultado de esta evolución político-social no podía ser otro que el del ateísmo, no tanto como hostilidad directa hacia la religión, sino como expresión de indiferencia.

Los padres de Clément eran profesores. Ninguno de ellos era religioso y no educaron a sus hijos en la religión. Cuenta que, a los 10 años, fue con ellos a París y visitaron la catedral de Notre Dame, en unos de esos obligados recorridos culturales que suelen aburrir a un niño. Era la primera vez que entraba en una iglesia, aunque solo le llamó la atención la esbeltez de las columnas, un artificio arquitectónico sin sentido. Pensó que el Dios del arte gótico se había recluido en su cielo vacío.

La catedral no acercó a Clément a Dios, pero, al cabo de los años, tuvo una interesante conversación con su padre. Su progenitor le dijo que una de sus lecturas de juventud era el Apocalipsis y lo leía en una Biblia encontrada en su casa, perteneciente a un antepasado protestante. También le contó que, cuando era soldado, estando en el frente de Verdún, le impresionó escuchar al amanecer las campanadas del domingo de Pascua de una iglesia lejana. Luego llegó el descubrimiento de dos libros en la biblioteca paterna: Los hermanos Karamázov de Dostoyevski, y El padre Sergio de Tolstói. No eran lecturas precisamente para gente satisfecha, e invitaban a hacerse muchas preguntas. Le sorprendería más aún que la hermana de su padre, que tampoco era creyente, tuviera entre sus libros el Evangelio de san Juan.

En sus años en la universidad de Montpellier el profesor Adolphe Dupront le transmitió la idea de que la historia tiene un sentido religioso. También se halla en textos literarios como los poemas homéricos, el Ramayana o la Biblia. Quien haya leído esas obras no debería seguir sosteniendo que la historia humana obedece a un azar ciego.

Converso a los 30 años

Terminada la Segunda Guerra Mundial, Clément, profesor de Historia en el liceo Louis le Grand de París, siguió devorando libros: los de Baudelaire, Elliot, Rilke, más de Dostoyevski… Era un tiempo en el que muchas personas querían olvidar los horrores de la guerra con la autosatisfacción. Olivier Clément observará que, cuando el hombre se encierra en sí mismo, se deja dominar por las pasiones de forma despótica. Se apoderan de él y le crean un vacío en el que se acumulan la avaricia, la tristeza y la envidia. Esta insatisfacción suele fomentar el odio y la ira, y aísla al ser humano del resto del mundo.

Fue entonces cuando Clément se encontró con la Iglesia ortodoxa en París, con su rica tradición de espiritualidad trasplantada a Occidente por los exiliados rusos. Leyó Espíritu y libertad de Nikolai Berdiaev, para concluir que la fe es una experiencia interior y no puede limitarse a la creencia en Dios. Creer en Dios es una cosa, y vivir en Cristo es otra. En eso consiste la mística: en el encuentro íntimo con Él. Tal será la aspiración de Olivier Clément, cuyos primeros años en París solo le produjeron angustia y sufrimiento. La ciudad le pareció un desierto, pero poco a poco iría descubriendo en ese escenario los rostros, la belleza y la vida. Sus lecturas y conversaciones le llevaron a los 30 años a pedir el Bautismo en la Iglesia ortodoxa. Clément conocía poco el catolicismo, la religión mayoritaria en Francia, pero es probable que no acabara de entender la destacada presencia del Cristo crucificado en la Iglesia católica, en contraste con el Cristo resucitado que tradicionalmente resalta la ortodoxia.

Sin embargo, en 1998, al escribir el prólogo para el vía crucis del Coliseo de Roma, compuesto a petición de Juan Pablo II, Olivier Clément señala que la cruz y la resurrección son inseparables. La cruz es la apertura a un amor sin límites. La distancia entre Dios y el crucificado dará paso al soplo del Espíritu, al soplo de la Resurrección. A partir de ahí se puede ver a Dios en cada rostro de hombre.