Los guardianes del pabellón 9

La patrulla de capellanes del hospital de campaña de IFEMA hace guardia cada día para curar heridas –las del alma–, de pacientes, celadores, personal sanitario y todo aquel que busque una Luz en la tiniebla. «La gente, en general, agradece mucho nuestra presencia» en esta «guerra, pero sin bombardeos», asegura Nacho, uno de los capellanes

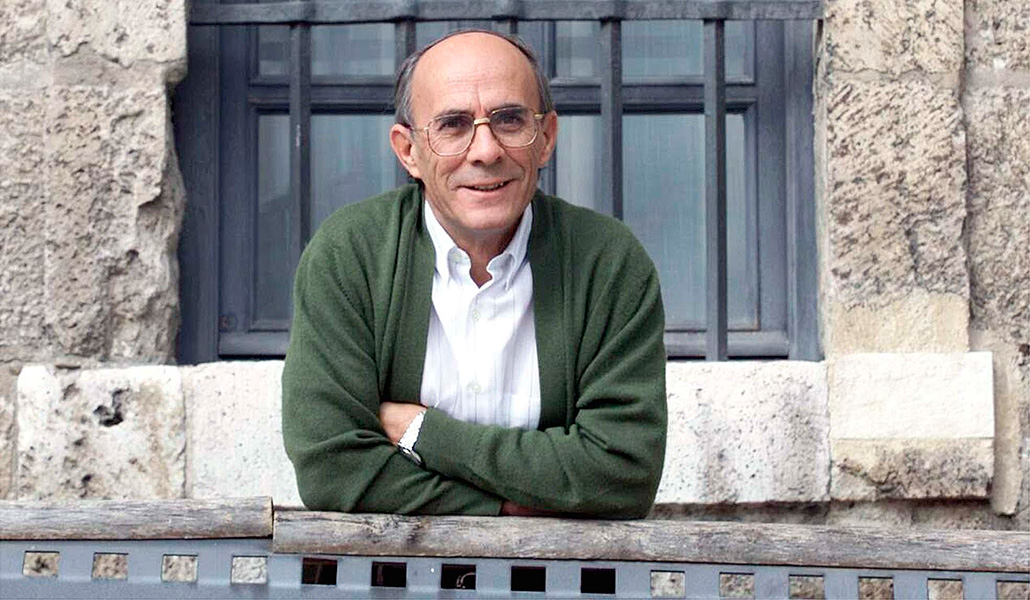

El alzacuellos está enterrado bajo el pijama blanco de sanitario, la bata azul de protección, la mascarilla y la pantalla. Pero un pequeño detalle sobre fondo rojo revela que ese hombre que pasa por los pasillos desde aproximadamente las seis de la tarde no es el encargado de la limpieza. Ni de repartir la comida. Ni de curar la enfermedad. La física, claro. Una cruz blanca en una pegatina sobre el pecho, al lado de un nombre con una P y un punto, es el signo del cirineo moderno en tiempos de pandemia. Ignacio Javier Ortiz Cabañas, misionero de la Sagrada Familia, sacerdote en San José Obrero de Coslada y profesor en un instituto de secundaria de Torrejón es además, desde finales de marzo, uno de los capellanes que forman el equipo que atiende el hospital temporal de IFEMA. Es el «P. Nacho».

Hablamos el día después de su día de guardia.

—Cuando entré una médico vino a buscarme. Me dijo que una mujer había perdido a su marido por COVID-19 en otro hospital, que si podía acercarme a ella para charlar. La paciente fue la que empezó a hablar; yo no pregunté. Solo acompañé y arropé en el dolor a esta mujer, que había perdido a su compañero de vida y no había podido estar a su lado. Estaba enfadada también por no poder proteger a su hijo de este dolor, el mayor sentimiento de impotencia que una madre puede tener. No podía abrazar a su hijo para que se sintiera amado. Estamos en una guerra, pero sin bombardeos.

—¿Con el mismo miedo?

—Sobre todo, con mucha soledad.

—¿Y usted?

—El primer día iba muerto de miedo. Nervioso, preguntándome cómo hacerlo, cómo iba a poder ayudar.

Lo dice un hombre curtido en la escucha. El que fue escogido para esta labor por ser un experto en duelo. «Cuando me llamaron para ir a IFEMA vi la luz. Quería hacer algo en medio de esta crisis, pero no sabía por dónde tirar». Recuerda que estudió un máster en duelo precisamente por aquel día en el que, de voluntario en un centro de escucha, recibió la llamada de dos adolescentes cuyo padre se había quitado la vida. «Sabía trabajar con jóvenes, pero no en estos términos», reconoce. «También fue un detonante el acompañamiento a un amigo de la infancia en su proceso de cáncer de pulmón. Y finalmente, lo más fuerte, la pérdida de mi hermana».

Ya ha pasado un mes y la labor silenciosa de los capellanes es un viejo conocido en los pasillos del pabellón 9 de IFEMA. «La gente, en general, agradece mucho nuestra presencia», asegura Nacho. Y recuerda a un hombre especialmente religioso que le decía que «su familia le necesitaba, que tenía que curarse. Había tenido una recaída». También está «esa persona que no se encuentra bien y no tiene ganas de hablar». O el señor mayor que se pasa «una hora contándome su vida. Me dijo que había tenido un día tonto… y solo necesitaba compañía».

—Muchas vivencias cada día. ¿Alguna que recuerde especialmente?

—Al principio había muchísima soledad. Recuerdo a tres mujeres, dos de Perú y una chica nicaragüense, que estaban cerca situadas. La más joven lloraba porque tenía una bebé de 1 año en su casa y otra mayor que no entendía porque mamá no estaba en casa. Las otras mujeres hicieron suyo el dolor, animándola, escuchándola. Esa experiencia me impresionó.

—¿Ha encontrado rechazo?

—No. Bueno [recula], un hombre al principio, pero creo que fue porque le asusté. Todavía hay gente que ve un cura y piensa lo peor. Pero ya no ocurre, se han acostumbrado a nosotros.

—Cuando tiene oportunidad de hablar, ¿qué dice?

—Dios se ha sentado en tu cabecera y no se va a venir conmigo.

Hay días en los que la ruta por los pasillos puede estirarse hasta bien entrada la noche. Ahora que la gente está mejorando hay más ganas de charlar. Pero los capellanes llegan a IFEMA a primera hora de la mañana. Durante la jornada la labor consiste en hacer guardia en el despacho improvisado y la pequeña capilla, Luz encendida a la que el personal acude delicadamente, gota a gota. Porque los sanitarios y los equipos que trabajan en IFEMA también necesitan al capellán. Y a Dios. «Yo le digo a las enfermeras que tienen que hablar, expresar con palabras su dolor». Pero ellas no se relajan. «Los sanitarios están bloqueados, porque han tenido que decidir muchas cosas sin saber si era lo correcto o no. Y más tarde o más temprano, toca llorar», asegura convencido.

El médico de alma y cuerpo

Cuando la guardia le toca a Juan Jolín se siente como pez en el agua. Siete años ejerciendo como médico dan a este capellán del colegio Retamar el conocimiento de «lo que pasa por las cabezas de los sanitarios, porque yo ya lo he vivido. El miedo, la angustia, la inseguridad…». Por eso, asegura, «cuando ven al capellán alivia, da un poco de serenidad».

Juan, que convive con la doble vocación de curar el cuerpo y el alma, se ofreció voluntario para cubrir un hueco en el Hospital de La Princesa al inicio de la pandemia. Dos días después, llegó al hospital de campaña en IFEMA, todavía en proceso de montaje. «Al principio hubo sorpresa. Estaba allí la UME, los bomberos, la Policía… todos con sus uniformes. Y van, y aparecen dos curas». Hoy ya forman parte del paisaje diario, –«nos llaman “padre” cuando nos ven por los pasillos»– y han tejido desde cero las relaciones con el resto del personal. El capellán, que asegura haber hecho buen equipo con los psicólogos, recuerda «los primeros días a un chico del SUMMA que estaba preocupado por nosotros, porque estábamos sentados en un banco a la intemperie. Aún no teníamos dónde estar».

Cada tarde, antes de pasar por los diferentes sectores a ver a los enfermos, se presentan en el control de enfermería. «Se alegran mucho al vernos», asegura. En su última guardia, uno de los médicos pidió a Juan que fuese a hablar con un paciente que había perdido a su mujer.

—¿Y qué le dijo?

—Que iba a ofrecer la Misa por ella. Y me lo agradeció mucho. Hasta el personal de seguridad nos da las gracias por lo que hacemos, y no es normal escuchar esto.

—¿Algún «gracias» grabado a fuego?

—Uno de los primeros días. Eran las ocho de la tarde, la hora del Resistiré. Había un paciente entonando la canción con fuerza y me paré a darle la enhorabuena por su voz. Se echó a llorar. Había perdido a un familiar hacía unos días, tenía a su padre ingresado… «y aún no he llorado». Él no era muy creyente, pero me agradeció la oración. Quería ayudar a su familiar a «llegar a su sitio, aunque no sabía muy bien cuál era». Es inútil preguntar a un herido si tiene alto el colesterol o el azúcar. En este hospital de campaña, que es también la Iglesia, nuestra labor es curar las heridas.

Juan se despide contándome que estos días han paseado por otro pabellón, el 14. Donde están 150 personas sin hogar. «Fuimos a llevar unas biblias y a presentarnos. Les dimos nuestro contacto y estaban muy agradecidos». Los guardianes del pabellón 9 extienden su vigilancia. Ahora velarán también por el 14.