Ya amanece en Tebas. Las primeras luces del día resbalan sobre la ciudad de las siete puertas, sobre sus campos y murallas, teñidas de llagas y muerte, mudas ante el edicto que Creonte ha hecho proclamar acerca de los hijos de Edipo. En cuanto a Eteocles, que murió defendiendo su patria, ha ordenado el rey que sea enterrado con todos los honores que acompañan a los héroes, pero a su hermano, Polinices, que se alió con el enemigo, ha dispuesto que se le deje sin sepultura y que su cuerpo sea pasto de las aves de rapiña y de los perros, amenazando con lapidación pública a quien se atreva a desafiar su orden. Y todos los ciudadanos de Tebas obedecen por miedo. Todos salvo uno; una muchacha que, sola, entre llantos de viudas y huérfanos de guerra, cruza aprisa la madrugada como un camino de infortunio. Es Antígona, hija de Edipo, hermana de los dos jóvenes muertos en combate. Solo un pensamiento anima sus pasos: enterrar dignamente a Polinices, cumplir un acto de piedad para el más desventurado de sus hermanos.

Antígona sabe que, si es descubierta, pagará su rebeldía con la vida. Pero, ¿qué pesar puede suponer dejar el mundo antes de tiempo para quien, como ella, vive entre desdichas sin fin? Al contrario, si consintiera en que el cadáver que ha nacido de su madre quedara insepulto, entonces sí se vería abatida por penas más desgarradoras. Su hermana Ismene tiembla de terror al conocer la temeraria decisión de Antígona, y busca mil argumentos para hacerla desistir y no comprometerse. «Somos mujeres, no hechas para luchar contra los hombres, y debemos obedecer órdenes y no transgredir el poder de los que mandan». Pero la heroína no cede: «Yo le enterraré». El choque entre el derecho positivo del Estado y la eterna ley del amor fraterno y universal –la piedad debida a los muertos– adquiere vida, dando vuelo a otros conflictos humanos esenciales que Sófocles dispone con gran fuerza emotiva, entre los vivos y los muertos, la vejez y la juventud, la sociedad y el individuo, los hombres y las mujeres, entre las normas de los gobernantes y los preceptos de Dios (o de los dioses).

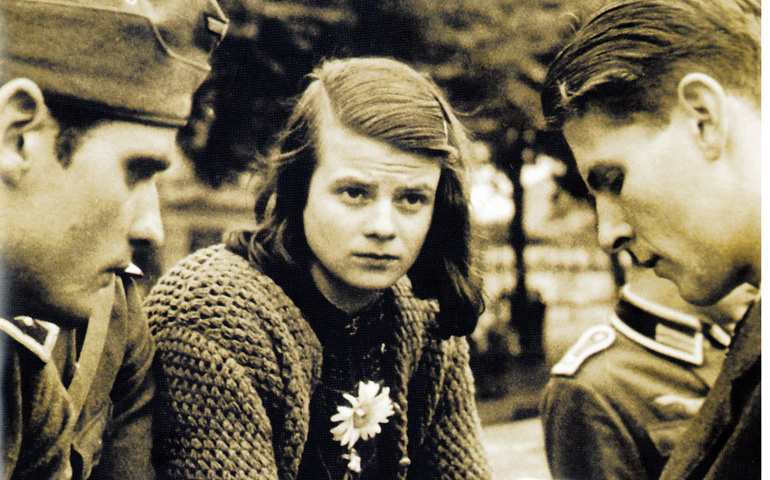

Hay personajes literarios que escapan a lo que fueron en la obra de su creador, personajes ficticios capaces de representar anhelos, desgarros y principios universales más allá de la época en que vinieron al mundo. Antígona, como antes Ulises, como después don Quijote o Fausto, es uno de ellos. Su piedad desborda la literatura y encarna la conciencia moral y política de Occidente. Pienso en aquellas mujeres, admiradas por George Steiner, que, tras la invasión nazi de una aldea de Grecia y el fusilamiento de todos sus varones, desobedeciendo órdenes explícitas y con peligro de sus vidas, corrieron en masa a dar sepultura a los muertos. Pienso en Sophie Scholl, aquella joven bávara que denunció la deshumanización materialista del individuo provocada por el nazismo, lo que le llevó al sacrificio ejemplar de la muerte, o en el sacerdote Franz Reinisch, expulsado de su congregación por negarse a prestar juramento de fidelidad al Führer, y más tarde fusilado.

Me viene a la cabeza un episodio de nuestros días ocurrido en Moscú, mientras Vladímir Putin redobla los ataques a Ucrania y los bombardeos castigan Kiev. Lo cuenta el novelista Emmanuel Carrère en una crónica de urgencia en la que describe el encuentro de una joven judía, que porta una pancarta contra la invasión rusa, y un tipo con el cráneo rasurado de inequívoco aspecto nazi. Se identifican inmediatamente como descendientes de las víctimas y verdugos del holocausto alemán, y comprueban que hoy los dos están de acuerdo. «Se besan. Ella se aleja con su pancarta, directamente a la cárcel, como es bien sabido. Él la llama, ella se vuelve, él le hace el saludo hitleriano. Ella sonríe».

Cuántas Antígonas han alzado su voz contra la tiranía a lo largo de los siglos. Cuántas lo hicieron en la centuria pasada. Cuántas lo están haciendo ahora. La chica de Moscú nos recuerda que la hija de Edipo sigue caminando por las más tristes calles de la historia, y también que, en ocasiones, desafiar las decisiones injustas e inhumanas del poder constituye mucho más que un acto de rebeldía y defensa de la libertad; es un grito de piedad y lealtad a valores supremos que otorgan un sentido moral al mundo. Admirada por Cicerón y san Agustín, considerada por los humanistas del siglo XVI como una aurora de la devoción y compasión cristianas, la divina Antígona, que diría Hegel, ha fascinado a generaciones y generaciones de poetas y pensadores. Porque en la heroína griega no solo se ha visto la imagen de la libertad, sino el reconocimiento de las raíces inextinguibles de la persona, de su vinculación a unas creencias, de su inserción en lo más profundo de una cultura. «¿No te preocupa no pensar como todo el mundo?», le pregunta el rey de Tebas a la protagonista de la tragedia de Sófocles, cuando entrega su vida a cambio de respetar leyes más altas que las de los gobernantes terrenales. Esto es lo que salva a la humanidad en sus momentos de peligro: el que haya personas de excepcional entereza ética, que no sucumben a la vida intelectual del rebaño, que no piensan como todo el mundo, que no viven de prestado.