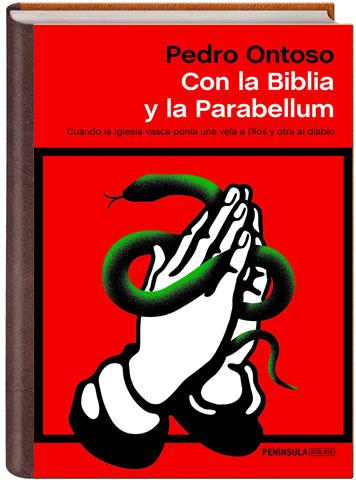

Pedro Ontoso: «La Iglesia vasca estuvo en el origen y el final de ETA»

Mirar al pasado «siempre es doloroso», reconoce Pedro Ontoso (Baracaldo, 1956). Pero bajo su punto de vista, la sociedad vasca no puede pasar página «sin apenas habérsela leído». Sin ánimo de realizar un «juicio sumarísimo», el subdirector de El Correo expone en Con la Biblia y la Parabellum el capítulo propio que merece la Iglesia en la crónica del terrorismo etarra

«Cuando la Iglesia vasca ponía una vela a Dios y otra al diablo», reza el subtítulo. ¿A qué se refiere?

En el País Vasco, la Iglesia quería estar con las dos partes. Por un lado condenaba la violencia de ETA, quería buscar una solución. Pero también fue indulgente con la izquierda abertzale.

¿A qué se debía esa postura?

Hay que tener en cuenta que no se puede hacer un juicio monolítico. La Iglesia vasca ha condenado los atentados de ETA desde el primer momento de forma contundente, pero también ha tenido comportamientos menos claros, como el tiempo que tardó en acompañar a las víctimas o el hecho de que hablara de presos políticos. De alguna forma, todo eso contaminaba su mensaje, lo hacía menos nítido.

¿Por qué reaccionó tan tarde con las víctimas? Algunas acusan a la Iglesia vasca de actuar con cobardía.

Creo que esas denuncias son algo injustas, aunque las víctimas tienen razón cuando dicen que se han sentido desamparadas. En el periodo franquista había un clero muy identificado con el nacionalismo que de alguna forma justificaba o entendía las acciones de ETA, y todavía hoy se mantiene un discurso vinculado a lo que es la teoría del conflicto. Aquí tenía mucha fuerza el discurso del obispo José María Setién, que puede considerarse el ideólogo de la Iglesia vasca

¿Cuándo cambió la situación?

Quizá a partir de los 90, con la llegada de monseñor Blázquez. La Iglesia reaccionó y comenzó a tener una actitud mucho más cercana a las víctimas. El problema es que los obispos estaban con las víctimas, pero no se les veía. No asistían a los funerales, que perdían significación pública. Eso cambió a raíz del asesinato de Miguel Ángel Blanco.

¿Qué papel jugó la Iglesia como mediadora?

Hombres de la Iglesia estuvieron en el origen, el desarrollo y el final de ETA. Participaron en conversaciones y encuentros entre políticos y líderes de la banda. El Gobierno de Felipe González acudió a los jesuitas para llegar hasta Txomín Iturbe. El primer nombre que aparece oficialmente como facilitador es el de Juan María Uriarte, que participó en las conversaciones cuando el Gobierno de Aznar quiso acercarse a ETA tras el pacto de Lizarra. El ayudante de Uriarte era Joseba Segura, que acaba de ser nombrado obispo auxiliar de Bilbao. Él acompañó al redenturista irlandés Alec Reid a EE. UU. para mantener una entrevista con la familia Kennedy, que tuvo una influencia decisiva en el acuerdo de paz de Irlanda. La Iglesia estaba en todos lados.

¿Contó la actuación de la Iglesia vasca con el beneplácito de ETA?

La Iglesia tenía un alto índice de penetración en el tejido vasco, y eso le servía como escudo frente a un ataque. La necesitaban como mediadora. Pero sí que ha habido gente de la Iglesia que ha sufrido atentados. Hubo sacerdotes que llegaron a necesitar escolta. No se llegaba a dar el paso de asesinarlos, pero sí estaban amenazados y condenados al ostracismo.

Adrián Mateos / ABC

ABC ofrece el extracto de un capítulo del libro del sudirector de El Correo, Pedro Ontoso, que aporta nuevos datos sobre las relaciones entre la Iglesia casca y ETA. «Cuando la Iglesia vasca ponía una vela a Dios y otra al diablo» es el subtítulo del libro de Pedro Ontoso publicado por Ediciones Península, del que pasamos a reproducir parte de uno de sus capítulos.

«El papel de los jesuitas: el secuestro de Guibert, padre del rector de la Universidad de Deusto»

«Aquella tarde del 21 de marzo de 1983, José María Guibert se encontraba en Burgos, trabajando en un hospital como experiencia humana con la gente que sufre por exigencias del noviciado jesuita. Tenía veintiún años y todavía le faltaban otros treinta y uno para convertirse en rector de la Universidad de Deusto. Lo llamaron del noviciado de Valladolid de manera urgente: «Tu madre quiere verte». Se alarmó. Pronto le informaron de que su padre había desaparecido. La alarma se acrecentó. Su padre era el gerente de la empresa Laminados de Hierro Marcial Ucín, pionera de la industria guipuzcoana, y ETA había secuestrado ya a varios empresarios. Además, llevaba tres años recibiendo cartas de extorsión en las que se le exigía el denominado «impuesto revolucionario». Jesús Guibert Azcue había salido a primera hora de la mañana de su domicilio en San Sebastián y se había trasladado en su Opel Senator hasta la sede de la firma, ubicada en Azpeitia, unos cincuenta y dos kilómetros que recorría cada día. No llegó a entrar en su despacho. Dos pistoleros de los Comandos Autónomos Anticapitalistas (un apéndice de ETA) lo habían esperado en el parking de la planta y en su mismo coche lo trasladaron hasta una cueva cercana al monte Araunza, cerca de Errezil en la Guipúzcoa profunda. «Ya nos ha costado capturarte; si te pones nervioso, te pego un tiro», lo amenazaron. Era un secuestro en toda regla.

El joven aprendiz de jesuita cogió un tren y viajó hasta su casa, donde la familia vivió horas de incertidumbre. Los terroristas contactaron con ellos para exigir un rescate por su liberación. Jesús Guibert era militante del PNV y un hombre profundamente religioso, que había trasladado a su familia sus creencias. Ahora, sus allegados se enfrentaban a un dilema moral: para salvar la vida del patriarca había que pagar a los terroristas, que emplearían ese dinero para prolongar su estrategia violenta. Enseguida recibieron el apoyo de la Iglesia a través de monseñor Setién, obispo de San Sebastián, y de monseñor Uriarte, obispo auxiliar de Bilbao. Su domicilio, en la donostiarra calle Zubieta, se convirtió en una improvisa da capilla en la que cada día, a la una y media del mediodía, se celebraba una eucaristía con presencia de numerosos jesuitas. Al mismo tiempo, representantes de la familia realizaban gestiones para su liberación por vía de un intermediario que contactaba con el grupo escindido de ETA. Se ponía una vela a Dios y otra al diablo.

[… ] Según los papeles incautados a la dirección de ETA, la familia abonó doscientos millones de pesetas. Lo soltaron al día siguiente, al filo de la medianoche. Los secuestradores aprovecharon que jugaba la Real Sociedad contra el Hamburgo en un partido de Copa y había mucho tráfico en las carreteras que confluyen en San Sebastián. Lo sacaron de la cueva en volandas y a rastras, por lo que se hirió en un ojo con una rama. Le devolvieron la cartera y las llaves de casa y le pusieron un pasamontañas. Luego lo trasladaron en coche hasta el alto de Meagas, en las proximidades de Orio, y lo abandonaron en una cuneta de la carretera con una pequeña linterna. Antes de marchar, Guibert les dio la mano.

Al despedirse, les dijo: «Tenéis que dejarlo, siempre se puede hablar. Si queréis, nos podemos juntar en una sidrería de aquí, o en Logroño». Se refería a las Bodegas Olarra, en las que la firma Ucín tenía mayoría accionarial. Antes de que sus captores abandonaran la zona a toda velocidad, les insistió: «Vamos un día y hablamos, pero tenéis que dejar esto. De qué os sirve. Habéis estado pringados como yo en esta cueva húmeda». La relación con sus «cuidadores», jóvenes del valle por el acento tan peculiar, y el aislamiento en unas circunstancias tan dramáticas le habían producido lo que se conoce como «síndrome de Estocolmo». Días después diría que no les guardaba ningún rencor.

Guibert caminó un rato y, con la linterna, hizo unas señales a una pareja que se encontraba en el interior de un coche. Lo reconocieron: «Eres el del secuestro». Luego lo llevaron hasta San Sebastián. Abrió la puerta del portal sin que los ertzainas que hacían guardia en la calle lo identificaran. Tocó el timbre. La familia se estaba ya acostando y pensó que se trataba de alguna broma pesada. Eran ya cerca de las dos de la madrugada. Alguien abrió la puerta y Guibert apareció en el umbral sin grandes aspavientos. «¡Que ha venido!», gritó ese alguien. El hombre se fue directamente al baño y se duchó. Luego habló con su familia de manera relajada mientras se comía una cuajada, un postre muy vasco. Le sentó mal porque estaba muy fría y tenía el estómago débil. Por esa razón se retrasó la rueda de prensa veinticuatro horas. Se aprovechó para que el médico oculista de la familia, el doctor Muñoa, le revisara la herida delojo, de donde le sacó un trocito de madera.

Cuarenta y ocho horas después, padre e hijo pasaron muy cerca de la cueva donde el primero estuvo secuestrado, pero no entraron. Lo hicieron cuatro meses después. Estaba entre Azpeitia y Errezil, debajo del Hernio, un monte sagrado para los vascos. A la cumbre de este enclave mítico, rematada por una gran cruz, se llega por un calvario, toda una metáfora paralo que estaba ocurriendo unos kilómetros más abajo. Lo mismo que la venta del collado de Iturrioz, donde la tradición establece que san Ignacio de Loyola durmió una noche en su ruta desde París a Azpeitia. Guibert sumó más noches: fueron diecisiete días los que pasó recluido en una gruta natural pequeña y húmeda, de apenas cuatro metros y medio de largo por uno y veinte centímetros de alto (en forma de lancha), y de la que solo lo dejaban salir un ratito a la noche. Él permanecía tumbado al fondo, con un saco de dormir. Un escondrijo cutre, pero, sobre todo, infrahumano. Había filtraciones de agua por la lluvia, pero resistió sin coger un catarro. Era un hombre muy duro.

Durante el día, la cueva permanecía tapada con piedras y ramas, que se retiraban a la caída del sol para respirar un poco y hacer las necesidades fisiológicas. Guibert sabía dónde estaba porque conocía la zona y veía el resplandor de las luces de Azpeitia. Él situaba el escondite en la zona de Benta Berri, muy cerca de su lugar de trabajo y de un caserón familiar, solo que este último estaba en manos de unos pistoleros. Lo vigilaban dos miembros del comando, que ocultaban sus caras con capuchas y hablaban en euskera con el acento de la comarca.

Varios años más tarde, los secuestradores de Guibert fueron detenidos y juzgados. Se trataba de José Antonio Aguirre Aristondo y José Ignacio Arruti Aguirre. Tuvo que ir a Madrid a declarar ante la Audiencia Nacional. Familiares de los miembros del comando llamaron al secuestrado para presionarlo: «Si dices que el euskera que utilizaban no era el de Azpeitia, les caen dos años; si dices que sí, les caen diez o más. Tú mismo». Los Comandos Autónomos Anticapitalistas habían nacido en el valle del Urola, y la mayoría de sus activistas eran jóvenes de sus pueblos. En el interrogatorio judicial, Guibert declaró que no los reconocía, porque siempre habían estado tapados por pasamontañas. También dijo que el euskera que utilizaron en sus conversaciones no era el de Azpeitia. Mintió.

Sus allegados aseguran que no lo hizo por miedo, sino por su talante de perdonar, sus ganas de reconciliar. Su mujer acudió al funeral de la madre de uno de sus secuestradores. Guibert era un hombre muy pactista, una persona de sumar y avanzar, nada radical. No guardaba rencor a nadie.