Imitador del Cristo redentor y misericordioso

La cruz de Cristo le vendría a san Pío no solo en forma de estigmas y enfermedades sino también en un cúmulo de incomprensiones y contradicciones. Su reacción fue la de seguir a Cristo en la obediencia y acatar las decisiones de sus superiores

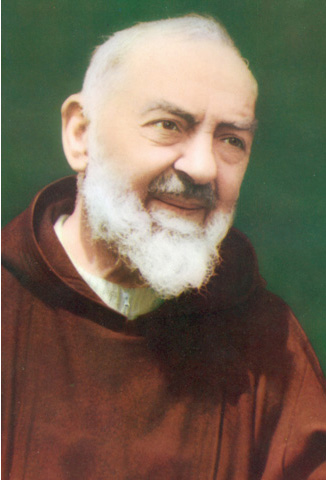

No pocas personas consideran a san Pío de Pietrelcina como un santo dispensador de gracias y un obrador de portentos sobrenaturales. Sin pretenderlo, pueden hacer de este religioso más un fenómeno que un ideal de santidad. Se diría que buscan remedios urgentes a toda clase de males físicos y espirituales de este mundo. Al padre Pío, ejemplo singular de la misericordia de Cristo con los hombres, no le importará estar rodeado de pedigüeños, pues lo estuvo toda su vida al sentirse instrumento para acercar las almas a Dios. Pero, a la vez, bien podría hacer suyas estas palabras evangélicas: «Si no veis signos y prodigios, no creéis» (Jn 4, 48). No es eso lo más importante, pues los dones sobrenaturales los da Dios a quien quiere, y no son para usarlos en beneficio propio. Los signos anuncian el mensaje de salvación divino, pero no son en sí mismos la salvación.

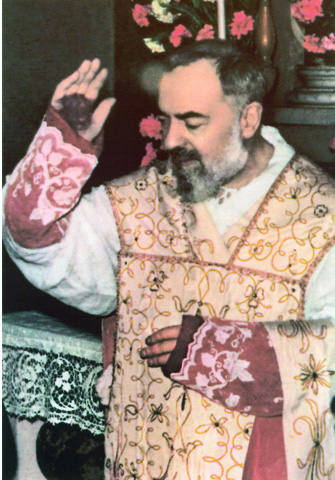

El padre Pío, al igual que san Francisco, recibió el don de los estigmas de la Pasión no por méritos propios sino por la generosidad desbordante de un Dios hecho hombre por amor a los hombres. En ambos santos, fue la correspondencia al amor divino lo que llevó a Cristo a hacerles partícipes de excepción de su obra redentora, incluso en lo físico. Ambos se sienten escogidos por el Señor para participar del peso de su cruz, y ser corredentores con Él. En el caso de Francisco de Asís, la estigmatización precedió en pocas semanas a su encuentro definitivo con Jesús. En cambio, en el padre Pío este fenómeno se prolongaría durante medio siglo. En ese tiempo, el aspecto del religioso solía ser el de una persona debilitada por las enfermedades, pero que bien podía decir como el apóstol Pablo: «Cuando soy débil, es cuando soy fuerte» (2 Cor 12, 10). La fortaleza de san Pío era, sin duda, sobrenatural, y una obligada consecuencia de ese ejercicio constante de fe y de amor que fue su vida entera. Su fe iba siempre acompañada de una confianza sin límites, tal y como refleja su aspiración a «descansar enteramente en el corazón de Cristo, como un niño en los brazos de su madre».

Ser imitadores de Cristo es un consejo que, desde los tiempos de Pablo de Tarso, siempre se ha dado a los cristianos. Pero imitar a Cristo no puede reducirse a unas prácticas piadosas o a la mera prestación de una serie de servicios materiales y espirituales a nuestros hermanos los hombres. Ciertamente, todo eso hay que hacerlo por amor. Pero a la vez Jesús nos recuerda que «no hay amor más grande que dar la vida por los amigos» (Jn 15, 12). Amor y redención van unidos. San Juan Pablo II señaló, en la homilía de beatificación del padre Pío, que «la cruz es la fuente del amor». De ahí que, para imitar a Cristo, hay que ser corredentores. Y no olvidemos tampoco que la redención va asociada a la misericordia. Según el Papa Francisco, el padre Pío es «un auténtico testimonio de la misericordia del Señor».

Para algunos, Dios equivale a inmovilidad y lejanía. Por tanto, es un extraño en su vida diaria aunque no nieguen expresamente su existencia. En ciertas religiones, Dios es el Otro, alguien completamente distinto y ajeno al hombre, más para ser temido que para ser amado. En cambio, san Pío desborda de amor a un Dios humano, demasiado humano, por parafrasear la conocida expresión de Nietzsche. Es el mismo Dios que lloró ante Jerusalén (Lc 19,41), el mismo que se duele del olvido y la indiferencia demostrada de los hombres. Se cuenta que en una cierta época de su vida, el padre Pío derramaba abundantes lágrimas durante la acción de gracias de la comunión. Lloraba y se entristecía, como el propio Jesús, ante los avances del mal, sin embargo ese llanto no se reducía a un mero sentimiento. Era un llanto de dolor de Amor, y que traía, como inmediata consecuencia, el ferviente deseo del santo de asociarse a los sufrimientos de Cristo para salvar a los hombres.

La cruz de Cristo le vendría a san Pío no solo en forma de enfermedades sino también en un cúmulo de incomprensiones y contradicciones. Su reacción fue la de seguir a Cristo en la obediencia y acatar las decisiones de sus superiores que le obligaron a celebrar la Misa en privado. Durante algunos años tendría incluso que dejar de oír confesiones. Son ejemplos de que los dones sobrenaturales pueden ser rosas acompañadas de las espinas surgidas de la desconfianza o de la extrañeza. Quien sigue a Jesús, se encuentra siempre con la cruz. Y una de las cruces que más cuestan es la de la obediencia. Algunos años antes de recibir los estigmas, el padre Pío recordaba en una de sus cartas que la obediencia es lo que más agrada a Dios. Obediencia y abandono en el Señor, en medio de la serenidad, porque el santo nos sigue aconsejando: «Reza, espera y no te preocupes. La preocupación es inútil. Dios es misericordioso y escuchará tu oración».

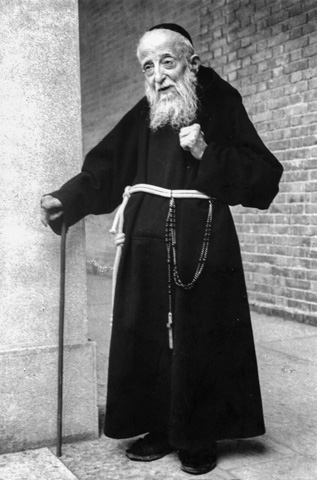

San Leopoldo Mandic (1866-1942) es ese grano de mostaza que propone Jesús en el Evangelio: «la más pequeña de las semillas», que crece «hasta el punto de que vienen los pájaros del cielo a anidar en sus ramas». Medía solo 1,35 metros, pero a él acudían de todas partes para recibir consejo para su vida, para confesarse y recuperar la paz. Nació en Castelnuovo, en la Dalmacia italiana de hoy, y al ingresar en los Capuchinos llevó a cabo los trabajos más humildes de los conventos en los que vivió, pero poco a poco empezó a ganarse fama de confesor misericordioso, comprensivo y accesible. «Algunos dicen que soy demasiado bueno –decía–, pero si usted viene y se arrodilla delante de mí, ¿no es suficiente prueba de que usted implora el perdón de Dios? Si el Crucificado viniera a reprocharme que soy de manga ancha, le respondería: “Este mal ejemplo me lo has dado Tú”».

A él acudían personas de toda condición social: agricultores y nobles, estudiantes e intelectuales, hombres, mujeres y jóvenes. A todos los recibía en su pequeña celda-confesionario, de dos por tres metros, y les decía: «Esté tranquilo, ponga todo sobre mis espaldas y fíese de mí». Pasó 50 años de su vida sobre todo confesando, desde la primera Misa de la mañana hasta bien entrada la tarde. Y por la noche se quedaba rezando u ofreciendo algún ayuno. «¡Pongo poca penitencia a los que se confiesan porque lo demás lo hago yo!», reconocía.