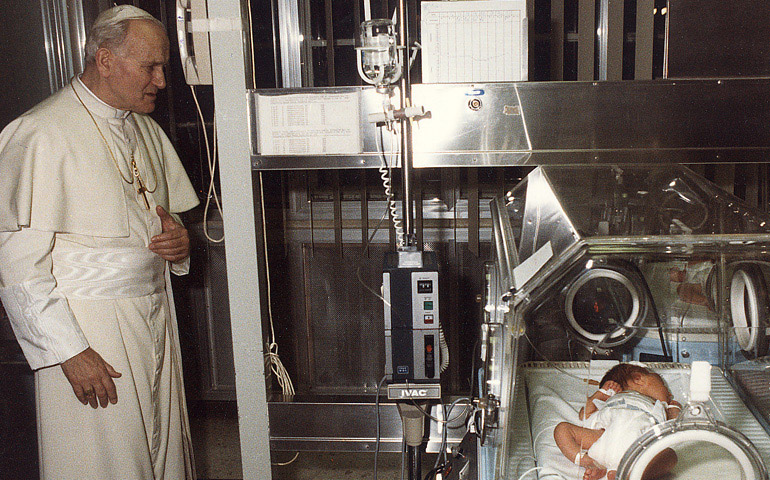

II. Un rostro para contemplar

Carta apostólica Novo millennio ineunte, del Sumo Pontífice Juan Pablo II al episcopado, al clero y a los fieles, al concluir el Gran Jubileo del año 2000

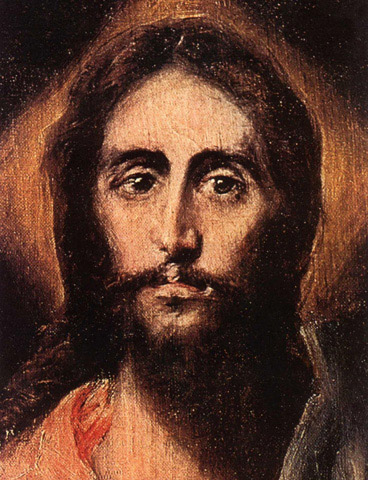

16. Queremos ver a Jesús (Jn 12, 21). Esta petición, hecha al apóstol Felipe por algunos griegos que habían acudido a Jerusalén para la peregrinación pascual, ha resonado también espiritualmente en nuestros oídos en este Año Jubilar. Como aquellos peregrinos de hace dos mil años, los hombres de nuestro tiempo, quizás no siempre conscientemente, piden a los creyentes de hoy no sólo hablar de Cristo, sino en cierto modo hacérselo ver. ¿Y no es quizá cometido de la Iglesia reflejar la luz de Cristo en cada época de la Historia y hacer resplandecer también su rostro ante las generaciones del nuevo milenio?

Nuestro testimonio sería, además, enormemente deficiente si nosotros no fuésemos los primeros contempladores de su rostro. El Gran Jubileo nos ha ayudado a serlo más profundamente. Al final del Jubileo, a la vez que reemprendemos el ritmo ordinario, llevando en el ánimo las ricas experiencias vividas durante este período singular, la mirada se queda más que nunca fija en el rostro del Señor.

El testimonio de los Evangelios

17. La contemplación del rostro de Cristo se centra sobre todo en lo que de Él dice la Sagrada Escritura que, desde el principio hasta el final, está impregnada de este misterio, señalado oscuramente en el Antiguo Testamento y revelado plenamente en el Nuevo, hasta el punto de que san Jerónimo afirma con vigor: Ignorar las Escrituras es ignorar a Cristo mismo[8]. Teniendo como fundamento la Escritura, nos abrimos a la acción del Espíritu (cf. Jn 15, 26), que es el origen de aquellos escritos, y, a la vez, al testimonio de los Apóstoles (cf. ibíd., 27), que tuvieron la experiencia viva de Cristo, la Palabra de vida, lo vieron con sus ojos, lo escucharon con sus oídos y lo tocaron con sus manos (cf. 1 Jn 1, 1).

Lo que nos ha llegado por medio de ellos es una visión de fe, basada en un testimonio histórico preciso. Es un testimonio verdadero que los evangelios, no obstante su compleja redacción y con una intención primordialmente catequética, nos transmitieron de una manera plenamente comprensible[9].

18. En realidad, los evangelios no pretenden ser una biografía completa de Jesús según los cánones de la ciencia histórica moderna. Sin embargo, de ellos emerge el rostro del Nazareno con un fundamento histórico seguro, pues los evangelistas se preocuparon de presentarlo recogiendo testimonios fiables (cf. Lc 1, 3) y trabajando sobre documentos sometidos al atento discernimiento eclesial. Sobre la base de estos testimonios iniciales, ellos, bajo la acción iluminada del Espíritu Santo, descubrieron el dato, humanamente desconcertante, del nacimiento virginal de Jesús de María, esposa de José. De quienes lo habían conocido durante los casi treinta años transcurridos por él en Nazaret (cf. Lc 3, 23), recogieron los datos sobre su vida de hijo del carpintero (Mt 13, 55) y también como carpintero, en medio de sus parientes (cf. Mc 6, 3). Hablaron de su religiosidad, que lo movía a ir con los suyos en peregrinación anual al templo de Jerusalén (cf. Lc 2, 41) y, sobre todo, porque acudía de forma habitual a la sinagoga de su ciudad (cf. Lc 4, 16).

Después, los relatos serán más extensos, aun sin ser una narración orgánica y detallada, en el período del ministerio público, a partir del momento en que el joven galileo se hace bautizar por Juan Bautista en el Jordán y, apoyado por el testimonio de lo alto, con la conciencia de ser el Hijo amado (cf. Lc 3, 22), inicia su predicación de la venida del Reino de Dios, enseñando sus exigencias y su fuerza mediante palabras y signos de gracia y misericordia. Los evangelios nos lo presentan así en camino por ciudades y aldeas, acompañado por doce apóstoles elegidos por Él (cf. Mc 3, 13-19), por un grupo de mujeres que los ayudan (cf. Lc 8, 2-3), por muchedumbres que lo buscan y lo siguen, por enfermos que imploran su poder de curación, por interlocutores que escuchan, con diferente eco, sus palabras.

La narración de los evangelios coincide, además, en mostrar la creciente tensión que hay entre Jesús y los grupos dominantes de la sociedad religiosa de su tiempo, hasta la crisis final, que tiene su epílogo dramático en el Gólgota. Es la hora de las tinieblas, a la que seguirá una nueva, radiante y definitiva aurora. En efecto, las narraciones evangélicas terminan mostrando al Nazareno victorioso sobre la muerte, señalan la tumba vacía y lo siguen en el ciclo de las apariciones, en las cuales los discípulos, perplejos y atónitos antes, llenos de indecible gozo después, lo experimentan vivo y radiante, y de Él reciben el don del Espíritu Santo (cf. Jn 20, 22) y el mandato de anunciar el Evangelio a todas las gentes (Mt 28, 19).

El camino de la fe

19. Los discípulos se alegraron de ver al Señor (Jn 20, 20). El rostro que los Apóstoles contemplaron después de la resurrección era el mismo de aquel Jesús con quien habían vivido unos tres años, y que ahora los convencía de la verdad asombrosa de su nueva vida mostrándoles las manos y el costado (ibíd.) Ciertamente no fue fácil creer. Los discípulos de Emaús creyeron sólo después de un laborioso itinerario del espíritu (cf. Lc 24, 13-35). El apóstol Tomás creyó únicamente después de haber comprobado el prodigio (cf. Jn 20, 24-29). En realidad, aunque se viese y se tocase su cuerpo, sólo la fe podía franquear el misterio de aquel rostro. Ésta era una experiencia que los discípulos debían haber hecho ya en la vida histórica de Cristo, con las preguntas que afloraban en su mente cada vez que se sentían interpelados por sus gestos y por sus palabras. A Jesús no se llega verdaderamente más que por la fe, a través de un camino cuyas etapas nos presenta el evangelio en la bien conocida escena de Cesarea de Filipo (cf. Mt 16, 13-20). A los discípulos, como haciendo un primer balance de su misión, Jesús les pregunta quién dice la gente que es Él, recibiendo como respuesta: Unos, que Juan el Bautista; otros, que Elías; otros, que Jeremías o uno de los profetas (Mt 16, 14). Respuesta elevada, pero distante aún -¡y cuánto!- de la verdad. El pueblo llega a entrever la dimensión religiosa realmente excepcional de este rabbí que habla de manera fascinante, pero que no consigue encuadrarlo entre los hombres de Dios que marcaron la historia de Israel. En realidad, ¡Jesús es muy distinto! Es precisamente este ulterior grado de conocimiento, que atañe al nivel profundo de su persona, lo que Él espera de los suyos: Y vosotros ¿quién decís que soy yo? (Mt 16, 15). Sólo la fe profesada por Pedro, y con él por la Iglesia de todos los tiempos, llega realmente al corazón, yendo a la profundidad del misterio: Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo (Mt 16, 16).

20. ¿Cómo llegó Pedro a esta fe? ¿Y qué se nos pide a nosotros, si queremos seguir de modo cada vez más convencido sus pasos? Mateo nos da una indicación clarificadora en las palabras con que Jesús acoge la confesión de Pedro: No te ha revelado esto la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos (16, 17). La expresión carne y sangre evoca al hombre y el modo común de conocer. Esto, en el caso de Jesús, no basta. Es necesaria una gracia de revelación que viene del Padre (cf. ibíd.) Lucas nos ofrece un dato que sigue la misma dirección, haciendo notar que este diálogo con los discípulos se desarrolló mientras Jesús estaba orando a solas (Lc 9, 18). Ambas indicaciones nos hacen tomar conciencia del hecho de que a la contemplación plena del rostro del Señor no llegamos sólo con nuestras fuerzas, sino dejándonos guiar por la gracia. Sólo la experiencia del silencio y de la oración ofrece el horizonte adecuado en el que puede madurar y desarrollarse el conocimiento más auténtico, fiel y coherente, de aquel misterio, que tiene su expresión culminante en la solemne proclamación del evangelista Juan: Y la Palabra se hizo carne, y puso su Morada entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad (Jn 1, 14).

La profundidad del misterio

21. ¡La Palabra y la carne, la gloria divina y su morada entre los hombres! En la unión íntima e inseparable de estas dos polaridades está la identidad de Cristo, según la formulación clásica del Concilio de Calcedonia (a. 451): Una persona en dos naturalezas. La persona es aquélla, y sólo aquélla, la Palabra eterna, el hijo del Padre. Sus dos naturalezas, sin confusión alguna, pero sin separación alguna posible, son la divina y la humana[10].

Somos conscientes de los límites de nuestros conceptos y palabras. La fórmula, aunque siempre humana, está sin embargo expresada cuidadosamente en su contenido doctrinal y nos permite asomarnos, en cierto modo, a la profundidad del misterio. Ciertamente, ¡Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre! Como el apóstol Tomás, la Iglesia está invitada continuamente por Cristo a tocar sus llagas, es decir, a reconocer la plena humanidad asumida en María, entregada a la muerte, transfigurada por la resurrección: Acerca aquí tu dedo y mira mis manos; trae tu mano y métela en mi costado (Jn 20, 27). Como Tomás, la Iglesia se postra ante Cristo resucitado, en la plenitud de su divino esplendor, y exclama perennemente: ¡Señor mío y Dios mío! (Jn 20, 28).

22. La Palabra se hizo carne (Jn 1, 14). Esta espléndida presentación joánica del misterio de Cristo está confirmada por todo el Nuevo Testamento. En este sentido se sitúa también el apóstol Pablo, cuando afirma que el Hijo de Dios nació de la estirpe de David según la carne (Rm 1, 3; cf. 9, 5). Si hoy, con el racionalismo que reina en gran parte de la cultura contemporánea, es sobre todo la fe en la divinidad de Cristo lo que constituye un problema, en otros contextos históricos y culturales hubo más bien la tendencia a rebajar o desconocer el aspecto histórico concreto de la humanidad de Jesús. Pero, para la fe de la Iglesia, es esencial e irrenunciable afirmar que realmente la Palabra se hizo carne y asumió todas las características del ser humano, excepto el pecado (cf. Hb 4, 15). En esta perspectiva, la Encarnación es verdaderamente una kenosis, un despojarse, por parte del Hijo de Dios, de la gloria que tiene desde la eternidad (cf. Flp 2, 6-8; 1 P 3, 18).

Por otra parte, este rebajarse del Hijo de Dios no es un fin en sí mismo; tiende más bien a la plena glorificación de Cristo, incluso en su humanidad. Por lo cual Dios lo exaltó y le otorgó un Nombre sobre todo nombre. Para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en los cielos, en la tierra y en los abismos, y toda lengua confiese que Cristo Jesús es Señor para gloria de Dios Padre (Flp 2, 9-11).

23. Señor, busco tu rostro (Sal 26, 8). El antiguo anhelo del Salmista no podía recibir una respuesta mejor y más sorprendente que en la contemplación del rostro de Cristo. En Él Dios nos ha bendecido verdaderamente y ha hecho brillar su rostro sobre nosotros (Sal 66, 3). Al mismo tiempo, Dios y hombre como es, Cristo nos revela también el auténtico rostro del hombre, manifiesta plenamente el hombre al propio hombre[11].

Jesús es el hombre nuevo (cf. Ef 4, 24; Col 3, 10) que llama a participar de su vida divina a la Humanidad redimida. En el misterio de la Encarnación están las bases para una antropología que es capaz de ir más allá de sus propios límites y contradicciones, moviéndose hacia Dios mismo, más aún, hacia la meta de la divinización, a través de la incorporación a Cristo del hombre redimido, admitido a la intimidad de la vida trinitaria. Sobre esta dimensión salvífica del misterio de la Encarnación los Padres han insistido mucho: sólo porque el Hijo de Dios se hizo verdaderamente hombre, el hombre puede, en Él y por medio de Él, llegar a ser realmente hijo de Dios[12].

Rostro del Hijo

24. Esta identidad divino-humana brota vigorosamente de los evangelios, que nos ofrecen una serie de elementos gracias a los cuales podemos introducirnos en la zona-límite del misterio, representada por la autoconciencia de Cristo. La Iglesia no duda de que, en su narración, los evangelistas, inspirados por el Espíritu Santo, captaran correctamente, en las palabras pronunciadas por Jesús, la verdad que Él tenía sobre su conciencia y su persona. ¿No es quizás esto lo que nos quiere decir Lucas, recogiendo las primeras palabras de Jesús, apenas con doce años, en el templo de Jerusalén? Entonces Él aparece ya consciente de tener una relación única con Dios, como es la propia del hijo. En efecto, a su Madre, que le hace notar la angustia con que ella y José lo han buscado, Jesús responde sin dudar: ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que yo debía estar en la casa de mi Padre? (Lc 2, 49). No es de extrañar, pues, que, en la madurez, su lenguaje expresara firmemente la profundidad de su misterio, como está abundantemente subrayado tanto por los evangelios sinópticos (cf. Mt 11, 27; Lc 10, 22), como por el evangelista Juan. En su autoconciencia Jesús no tiene dudas: El Padre está en mí, y yo en el Padre (Jn 10, 38).

Aunque sea lícito pensar que, por su condición humana que lo hacía crecer en sabiduría, en estatura y en gracia (Lc 2, 52), la conciencia humana de su misterio progresa también hasta la plena expresión de su humanidad glorificada, no hay duda de que ya en su existencia terrena Jesús tenía conciencia de su identidad de Hijo de Dios. Juan lo subraya llegando a afirmar que, en definitiva, por esto fue rechazado y condenado. En efecto, buscaban matarlo, porque no sólo quebrantaba el sábado, sino que llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose a sí mismo igual a Dios (Jn 5, 18). En el marco de Getsemaní y del Gólgota, la conciencia humana de Jesús se verá sometida a la prueba más dura. Pero ni siquiera el drama de la Pasión y muerte conseguirá afectar su serena seguridad de ser el Hijo del Padre celestial.

Rostro doliente

25. La contemplación del rostro de Cristo nos lleva así a acercarnos al aspecto más paradójico de su misterio, como se ve en la hora extrema, la hora de la Cruz. Misterio en el misterio, ante el cual el ser humano ha de postrarse en adoración. Pasa ante nuestra mirada la intensidad de la escena de la agonía en el Huerto de los Olivos. Jesús, abrumado por la previsión de la prueba que le espera, solo ante Dios, lo invoca con su habitual y tierna expresión de confianza: ¡Abbá, Padre! Le pide que aleje de Él, si es posible, la copa del sufrimiento (cf. Mc 14, 36). Pero el Padre parece que no quiere escuchar la voz del Hijo. Para devolver al hombre el rostro del Padre, Jesús debió no sólo asumir el rostro del hombre, sino cargarse incluso del rostro del pecado. Quien no conoció pecado, se hizo pecado por nosotros, para que viniésemos a ser justicia de Dios en él (2 Co 5, 21).

Nunca acabaremos de conocer la profundidad de este misterio. Es toda la aspereza de esta paradoja la que emerge en el grito de dolor, aparentemente desesperado, que Jesús da en la cruz: «Eloí, Eloí, ¿lema sabactaní?» -que quiere decir- «¡Dios mío, Dios mío!, ¿por qué me has abandonado?» (Mc 15, 34). ¿Es posible imaginar un sufrimiento mayor, una oscuridad más densa? En realidad, el angustioso por qué dirigido al Padre con las palabras iniciales del Salmo 21, aun conservando todo el realismo de un dolor indecible, se ilumina con el sentido de toda la oración en la que el Salmista presenta unidos, en un conjunto conmovedor de sentimientos, el sufrimiento y la confianza. En efecto, continúa el Salmo: En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los liberaste… ¡No andes lejos de mí, que la angustia está cerca, no hay para mí socorro! (21, 5-12).

26. El grito de Jesús en la cruz, queridos hermanos y hermanas, no delata la angustia de un desesperado, sino la oración del Hijo que ofrece su vida al Padre en el amor para la salvación de todos. Mientras se identifica con nuestro pecado, abandonado por el Padre, Él se abandona en las manos del Padre. Fija sus ojos en el Padre. Precisamente por el conocimiento y la experiencia que sólo Él tiene de Dios, incluso en este momento de oscuridad ve límpidamente la gravedad del pecado y sufre por esto. Sólo Él, que ve al Padre y lo goza plenamente, valora profundamente qué significa resistir, con el pecado, a su amor. Antes aún, y mucho más que en el cuerpo, su Pasión es sufrimiento atroz del alma. La tradición teológica no ha evitado preguntarse cómo Jesús pudiera vivir, a la vez, la unión profunda con el Padre, fuente naturalmente de alegría y felicidad, y la agonía hasta el grito de abandono. La copresencia de estas dos dimensiones aparentemente inconciliables está arraigada realmente en la profundidad insondable de la unión hipostática.

27. Ante este misterio, además de la investigación teológica, podemos encontrar una ayuda eficaz en aquel patrimonio que es la teología vivida de los santos. Ellos nos ofrecen unas indicaciones preciosas que permiten acoger más fácilmente la intuición de la fe, gracias a las luces particulares que algunos de ellos han recibido del Espíritu Santo, o incluso a través de la experiencia que ellos mismos han hecho de los terribles estados de prueba que la tradición mística describe como noche oscura. Muchas veces los santos han vivido algo semejante a la experiencia de Jesús en la cruz en la paradójica confluencia de felicidad y dolor. En Diálogo de la divina Providencia, Dios Padre muestra a Catalina de Siena cómo en las almas santas puede estar presente la alegría junto con el sufrimiento: Y el alma está feliz y doliente: doliente por los pecados del prójimo, feliz por la unión y por el afecto de la caridad que ha recibido en sí misma. Ellos imitan al Cordero inmaculado, a mi Hijo Unigénito, el cual estando en la cruz estaba feliz y doliente[13]. Del mismo modo Teresa de Lisieux vive su agonía en comunión con la de Jesús, verificando en sí misma precisamente la misma paradoja de Jesús feliz y angustiado: Nuestro Señor, en el Huerto de los Olivos, gozaba de todas las alegrías de la Trinidad; sin embargo, su agonía no era menos cruel. Es un misterio, pero le aseguro que, por lo que pruebo yo misma, comprendo algo[14]. Es un testimonio muy claro. Por otra parte, la misma narración de los evangelistas da lugar a esta percepción eclesial de la conciencia de Cristo, cuando recuerda que, aun en su profundo dolor, Él muere implorando el perdón para sus verdugos (cf. Lc 23, 34) y expresando al Padre su extremo abandono filial: Padre, en tus manos pongo mi espíritu (Lc 23, 46).

Rostro del Resucitado

28. Como en el Viernes y en el Sábado Santo, la Iglesia permanece en la contemplación de este rostro ensangrentado, en el cual se esconde la vida de Dios y se ofrece la salvación al mundo. Pero esta contemplación del rostro de Cristo no puede reducirse a su imagen de crucificado. ¡Él es el Resucitado! Si no fuese así, vana sería nuestra predicación y vana nuestra fe (cf. 1 Co 15, 14). La resurrección fue la respuesta del Padre a la obediencia de Cristo, como recuerda la Carta a los Hebreos: El cual, habiendo ofrecido en los días de su vida mortal ruegos y súplicas con poderoso clamor y lágrimas al que podía salvarle de la muerte, fue escuchado por su actitud reverente, y aun siendo Hijo, con lo que padeció experimentó la obediencia; y llegado a la perfección, se convirtió en causa de salvación eterna para todos los que le obedecen (5, 7-9).

La Iglesia mira ahora a Cristo resucitado. Lo hace siguiendo los pasos de Pedro, que lloró por haberle renegado, y reanudó su camino confesando, con comprensible temor, su amor a Cristo: Tú sabes que te quiero (Jn 21, 15-17). Lo hace unida a Pablo, que lo encontró en el camino de Damasco y quedó impactado por él: Para mí la vida es Cristo, y la muerte, una ganancia (Flp 1, 21).

Después de dos mil años de estos acontecimientos, la Iglesia los vive como si hubieran sucedido hoy. En el rostro de Cristo ella, su Esposa, contempla su tesoro y su alegría. Dulcis Iesu memoria, dans vera cordis gaudia: ¡Dulce recuerdo de Jesús, fuente de verdadera alegría del corazón! La Iglesia, animada por esta experiencia, reanuda hoy su camino para anunciar a Cristo al mundo, en el inicio del tercer milenio: Él es el mismo ayer, hoy y siempre (Hb 13, 8).