Hoy comienza el cielo

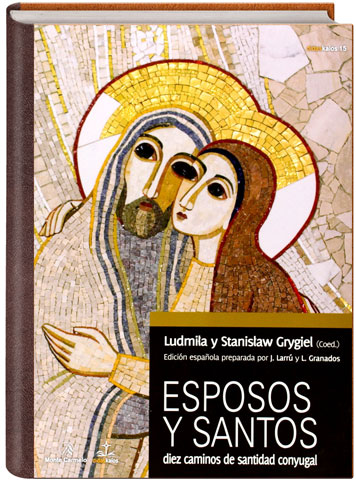

Cualquier propuesta concreta que salga del próximo Sínodo sobre la Familia se quedará en la esfera de las estrategias o de las planificaciones pastorales, si no hay matrimonios que se quieran de verdad y que amen a Dios con todo el corazón y todas su fuerzas. La crisis del matrimonio y de la familia es, como todas las crisis, una crisis de santos. Hoy necesitamos matrimonios como los que recoge el libro Esposos y santos

«Dos cristianos que se aman y toman la decisión de vivir juntos para siempre no manifiestan su decisión ante un funcionario estatal, sino ante Dios y ante la comunidad de los hombres que comparten su fe. Desde ese momento, están unidos en todas las vicisitudes de su vida, no sólo en la prosa cotidiana, sino también, sobre todo, en la vida espiritual, en la oración, en el esfuerzo de amar cada vez más a Dios y en el camino común hacia la perfección cristiana, es decir, ante la santidad. Aunque no se exprese verbalmente, éste es el empeño prioritario en las promesas matrimoniales: Te ayudaré en tu camino a la santidad; o mejor aún: A partir de hoy, tu camino de santidad es el mío: es el nuestro»: así conciben la vida matrimonial Ludmila y Stanislaw Grygiel, en el prólogo a Esposos y santos (ed. Monte Carmelo-Didaskalos), un canto al amor humano vivido por diez parejas de esposos a lo largo de la Historia.

En sus páginas es posible encontrar matrimonios como el de Franziska y Franz Jägerstätter, que se negó a ser reclutado en el Ejército alemán por razones de conciencia y fue condenado a muerte durante la Segunda Guerra Mundial; o el de Wiktoria y Józef Ulma, que fueron ejecutados -junto con sus seis hijos pequeños y el bebé que esperaban- al descubrirse que habían acogido a ocho judíos huidos de los nazis.

Entre los 124 mártires coreanos beatificados por el Papa Francisco en Corea del Sur, el pasado agosto, están Juan Jung-Cheol Yu y Lutgarda Sun-I Yi, que sufrieron la persecución desatada en su país a comienzos del siglo XIX: «Nos vemos en el Paraíso: ¿Dónde podemos encontrar una declaración de amor más profunda que ésta?», se lee. También figura la historia de Pietro Molla y su mujer, santa Gianna Beretta Molla, que dio la vida tras negarse a un tratamiento contra el cáncer salvando así la vida de la pequeña que esperaba. O la Beata Victoria Rasoamanarivo, casada con un hombre jugador, borracho e infiel, por quien dio su vida hasta el último momento de sus días: «Dios ha sufrido grandes dolores; con mayor razón debo soportarlos yo», decía…

Sin embargo, lo más habitual es vivir el matrimonio en una vida hilada por los acontecimientos más cotidianos. Así lo hicieron Luigi y María Beltrame Quattrocchi, el primer matrimonio beatificado conjuntamente; o Giovanni Gheddo y Rosetta Franzi, unos esposos y padres completamente normales, que quisieron una vida cristiana sin tibieza; o Louis Martin y Zélie Guérin, los Beatos padres de santa Teresita de Lisieux; o el mismo matrimonio de María y José en Nazaret…

Sin Dios, imposible

Todos ellos pusieron «en el centro del vínculo conyugal y de la unidad familiar el diálogo con Dios en la oración», pues su matrimonio «se basaba en el amor humano y en el amor de Dios», abiertos a los pobres, unidos en el Rosario y la Eucaristía, expertos en renuncias, alegres con la alegría que viene de Jesús, anclados en la vida sencilla de la Iglesia, fecundos al entregar la vida al cónyuge, a los hijos, a los demás.

Todos ellos sabían que el matrimonio es un camino «que no se cierra en la satisfacción sentimental de un feliz hoy, sino que está siempre en perfección hacia un mañana mejor: la eternidad», pues va, «de la vida común en la tierra, hasta la vida común sin fin en el cielo», escriben los autores.

Ninguna de estas parejas de esposos es un matrimonio ideal al uso: todos han experimentado sufrimientos, dudas y desánimo. Por eso, es imposible vivir en plenitud el matrimonio «sin la ayuda de Dios, una ayuda que es dada a los que están cerca de Él, a los que están siempre en su presencia. Dios, que está siempre al lado de los esposos en todo momento de su vida, exige, sí, fidelidad a las promesas, pero también ayuda a mantenerlas». Y es que, al final, como escribió Jacques Maritain -con su esposa Raïssa, también figura en el libro-, «sólo existe una tristeza: la de no ser santos». De ahí el vino nuevo que les falta a tantos matrimonios: la alegría de la santidad, es decir, la presencia en el día a día de Dios, que nos hace querernos más.