Cardenal Rosa Chávez: «Es un santo incómodo»

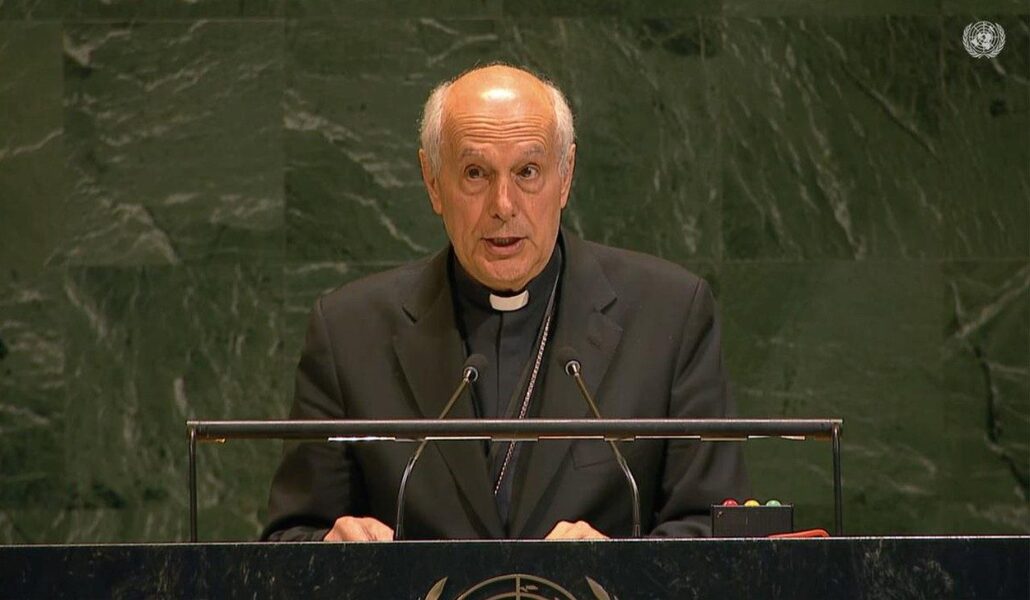

Llamaban Goyito a aquel sacerdote que, cuando era rector del seminario, escuchaba cada día las homilías que pronunciaría monseñor Romero a continuación y le daba su visto Bueno. Sucesor natural de Romero, el inesperado cardenal Gregorio Rosa Chávez —fue nombrado siendo obispo auxiliar de San Salvador— recuerda cómo su amigo es un «santo incómodo», con pocos amigos en el clero por ser «demasiado exigente». «Estaría muy a gusto con la nueva primavera de Francisco»

Abundan hoy los supuestos amigos de Romero. Usted lo fue de verdad.

Aunque le conocí en 1957, cuando yo tenía 14 años, fue en 1965 cuando nos hicimos amigos. Como, efectivamente, abundan los amigos íntimos, menciono esta cita de su diario, con fecha de mayo de 1979: «Prolongué mi diálogo con el padre Rosa Chávez, llevándolo a cenar y a pasear un rato en el que tuvo él también una expansión muy grande, no solo en su oficio de rector del seminario, sino como amigo que lo ha sido desde tanto tiempo y muy a fondo». En su diario mi nombre aparece cerca de 40 veces. Yo solía escuchar sus homilías en la rectoría del seminario y luego compartía con él mis valoraciones. Cuando escuché el final de la homilía del 23 de marzo de 1980 sentí un golpe en el corazón y pensé: «Es su sentencia de muerte». El presentimiento se cumplió al día siguiente. Yo estaba seguro de que moriría asesinado, pero nunca imaginé que entregaría su vida en el altar, a la hora del ofertorio.

¿Por qué había tanto miedo a monseñor Romero?

América Latina vivía en los 70 un proceso revolucionario y estaba naciendo la Teología de la Liberación. Mucha gente de Iglesia se involucró de lleno en esta lucha; algunos incluso llegaron a empuñar las armas. ¿Cómo parar esto? La respuesta vino sobre todo de Brasil, con la doctrina de la Seguridad Nacional, según la cual todo aquel que quería cambios era comunista. Por tanto, había que eliminarlos. A esta escuela se apuntaron los militares y el Gobierno de El Salvador que, además, recibía de parte de Estados Unidos un millón de dólares al día «para combatir la subversión». El principal subversivo era monseñor Romero. Su valentía, su franqueza y su inclaudicable compromiso con la defensa de la dignidad humana incomodaban a muchos —también a más de un obispo y varios sacerdotes—.

¿Y lo era? Un subversivo, digo. Muchos se aprovecharon de esta idea para construir un mito político.

La Universidad Don Bosco acaba de publicar una investigación muy documentada sobre un aspecto poco estudiado: Monseñor Romero y los medios de comunicación. Allí se describe la realidad de los medios, el perfil de monseñor como comunicador y la respuesta que se dio desde los medios de comunicación de la Iglesia a esa campaña brutal de calumnias. Fue un ataque bien orquestado desde la política y los sectores dominantes. Yo pensaba la imagen de David contra Goliat cuando comparaba la avalancha de mentiras que sus enemigos desataban durante la semana y la Misa dominical cuando el pastor, en la homilía, nos decía qué había pasado realmente en el país y nos enseñaba a leerlo con la luz del Evangelio. De hecho, durante el proceso de canonización, correspondió a la Congregación para la Doctrina de la Fe, bajo la dirección del cardenal Ratzinger, examinar la ortodoxia de la predicación de nuestro beato. ¡Y no encontraron nada que oliera a marxismo! Monseñor tomó como guía la enseñanza de Pablo VI, sobre todo en Evangelii nuntiandi. Su otro guía fue el cardenal Eduardo Pironio, con cuyos ojos monseñor leyó los documentos de Medellín.

Guiado por las enseñanzas de un Papa, pero relegado durante años por la Iglesia. ¿Por qué?

Romero es un santo incómodo. Basta leer los propósitos de sus retiros espirituales para darse cuenta de cómo luchaba contra su carácter hosco, cortante y frío. Vi en primera persona cómo en sus tiempos de sacerdote en la diócesis de San Miguel, que también era la mía, tenía pocos amigos en el clero porque era demasiado exigente. No era un hombre de medias tintas. Cumplió a fondo su utopía de Iglesia, tal como la sueñan los jóvenes latinoamericanos, y la formulación la tomó de los documentos de Medellín. Ahora Romero emerge como un icono del tipo de pastor que quiere el Papa Francisco y del tipo de Iglesia que él sueña: una Iglesia pobre para los pobres. ¡Cómo han cambiado las cosas!

¿Cuál fue realmente el papel de Juan Pablo II con monseñor Romero?

Hubo dos momentos distintos. Lo sé porque me tocó ayudar a Romero a preparar varios documentos que debía enviar al Vaticano para defenderse de graves acusaciones en materia de ortodoxia. Conocemos su primer encuentro con el Pontífice, quien le miró con indiferencia y le llamó la atención por «prestarse al juego del comunismo». No podía esperarse otra cosa de un hombre que había vivido la experiencia de Polonia. Pero el Papa pronto comprendió que su análisis no era correcto. Su visita a la tumba de Romero, en marzo de 1983, fue el símbolo más impactante de este cambio de enfoque. Don Estanislao, fiel secretario del Papa, lo cuenta en el libro Una vida con Karol. En el capítulo dedicado al martirio, transcribe estas palabras: «¿Cómo no voy a ir a su tumba, si entregó su vida en el altar?».

Esa tumba olvidada durante años y ahora centro de peregrinación…

Muchos de los que últimamente le visitan es para pedirle perdón y reconciliarse con él.

¿Qué mensaje ha lanzado Francisco con la rápida beatificación y canonización de un mártir rechazado por muchos?

No resisto la tentación de volver a contar lo que pasó en la V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano en Aparecida, Brasil, en el año 2007: un sacerdote preguntó a Francisco qué pensaba de monseñor Romero. La respuesta fue inmediata: «Para mí es un santo y un mártir. Si yo fuera Papa, ya lo habría canonizado». Debo añadir que Bergoglio no tiene alergia a la Teología de la Liberación. Las consecuencias de tomar realmente en serio la idea de la Iglesia como Pueblo de Dios son realmente revolucionarias. Es uno de los signos de la nueva primavera que estamos viviendo con Francisco. Romero se sentiría muy a gusto con esta primavera.