El libro de la madre... muerta

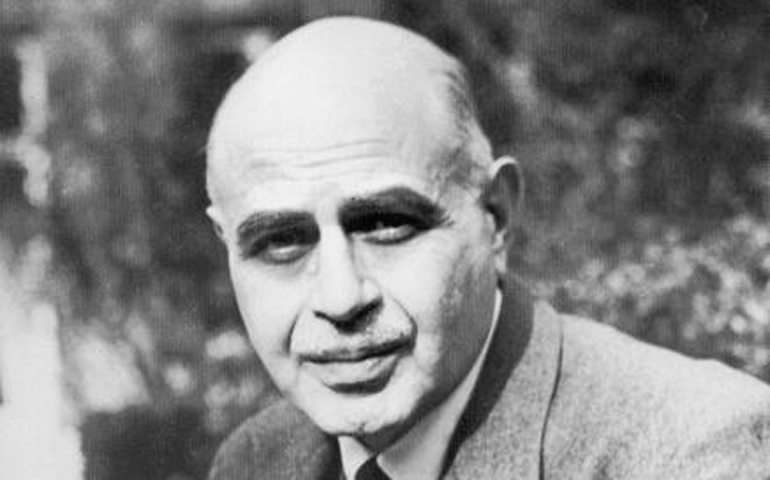

Este año, el escritor Albert Cohen cumple 120 años, demasiados para vivirlos en esta orilla. Nos dejó algunos textos interesantes y una pequeña obra maestra que debería estar en toda estantería de familia, con la vitrina abierta para el fácil acceso: El libro de mi madre (Editorial Anagrama). Cuando al escritor se le muere la madre, el dolor le produce tal desgarradura que no puede estarse quieto hasta que no concluye este canto fúnebre, no muy extenso, apenas las cien páginas: «Quítate la sandalias, que esto es un lugar sagrado en el que hablo de la muerte».

Cohen era judío sefardí; aquí se explaya con una especie de salmo doloroso o lamentación por quien fuera tan amada, su madre, «encerrada como una cosa en una caja que se llevaron dos caballos, y la gente en la calle siguió con sus compras». No se puede decir mejor el desamparo.

A veces, el tributo es muy emotivo, quizá en exceso, pero otras veces la sutileza muestra uno de los trabajos literarios que mejor entienden el hecho de la maternidad: «Tan feliz de desposeerse por mí»; «Mi madre no tenía yo, sino un hijo»; «Los hijos no saben que sus madres son mortales»; «Es la maternidad una mirada de Dios. De repente se me aparece como la prueba de que existe Dios». Y como en todo salmo que se precie, a Dios se le alaba, y a Dios se le reprocha la ausencia de la madre, la misma muerte, que se presenta como enemigo pertrechado imposible de derribar, los recuerdos con su efusión de dolores que de lejos llegan, «los recuerdos, esa terrible vida que no es vida y que hace daño».

A Cohen no le valen los pálidos consuelos: «Ese cielo en el que quiero volver a ver a mi madre quiero que sea de verdad y no un invento de mi desdicha». El hijo pide una esperanza de rodillas: «A Ti clamo, Dios de mi madre, Dios mío a quien amo pese a mis blasfemias de desesperación. Te pido auxilio. Ten piedad de este mendigo abandonado en un rincón del mundo. No tengo ya madre». Hasta a la madre muerta se le reprocha su mudez, como si hubiera alcanzado una desatención definitiva por el hijo: «Aterradora y egoísta soledad de los muertos yacentes. ¡Cómo habéis dejado de amarnos, muertos amados, queridos infieles!».

Y no digo más, porque Cohen no es agua embotellada, hay que entenderle como fuente que fluye. En esta elegía maravillosa hay un desprecio por la poesía de los artistas que hablaron de la muerte como de una criatura noble o patricia; aquí no, aquí la muerte muestra toda la crudeza del dolor de la separación. Pero esa crudeza ha sido vencida en la resurrección de Cristo, ¡la respuesta cierta que anhelaba el grito desgarrador de Cohen!