El largo camino de Juana de Arco hacia los altares

Varias peripecias históricas, políticas y religiosas retrasaron la canonización la Doncella de Orleans, siendo la principal una fama que cayó rápidamente en el olvido hasta el siglo XIX: las dudas espirituales y morales que acechaban a un país, Francia, sacudido por la Revolución de 1789, así como la derrota de 1870 frente a Prusia, primero, y la Primera Guerra Mundial, después, despertaron un patriotismo que encontró en Juana a su referente. La Iglesia supo recoger el guante

Tiempo les faltó a los franceses, tanto al pueblo llano como a las élites políticas y religiosas, para prescindir de la figura de Juana de Arco en su imaginario colectivo: pocos años después de su muerte, apenas era citada públicamente. Solo algunos poetas, como François Villon –«Jeanne la bonne Lorraine qu’Anglois brûlèrent à Rouen»– la mencionaban, y de refilón, en sus obras. La buena lorena –por su tierra de origen–, que había salvado al país de la catástrofe y también de la indignidad, ya no era una pieza útil para la elaboración del relato nacional. Los esporádicos rescates de su figura solían resolverse en su detrimento. La prioridad de la época indicaba ensalzar la figura de los sucesivos soberanos capetos y su obra unificadora que culminó, a la larga, en el Estado más sólido y centralizado de Europa y también en una potencia global. La tendencia se fue consolidando a lo largo de tres siglos hasta el punto de que Luis XIV, según refiere el historiador Michel Lamy, no podía admitir que una campesina hubiese hecho un llamamiento para resistir al invasor y, de paso, salvase a sus antepasados. Voltaire, por su parte, optó por la mofa y el desdén para describir a la joven combatiente.

El destino quiso que estas vicisitudes no lograran aniquilar el recuerdo de Juana de Arco. Quedó una base lo suficientemente sólida como para que después de la atribulada etapa revolucionaria, con Francia recobrando el rango en el concierto de naciones, pero dudando en permanencia de sí misma, renaciese el culto a su figura. Se trató de una dinámica de despegue lento, pero imparable, que ha trascendido todas las etapas de la historia gala hasta la fecha. Y sus rasgos fueron inicialmente laicos: fue Jules Quicherat, discípulo del intelectual calvinista Jules Michelet —autor de una Historia de Francia en clave liberal—, quien se dedicó a la hercúlea tarea de ordenar y editar los volúmenes de los Procès de condamnation et de réhabilitation de Jeanne d’Arc, es decir, las actas completas de los dos juicios a los que fue sometida Juana. La obra de Quicherat, publicada en 1849, proyectó a una joven que rebosaba fe y grandeza de ánimo. En el plano pictórico, Jean-Dominique Ingres retrató a Juana —en la coronación de Carlos VII— en compañía de su confesor Jean Paquerel y, sobre todo, mirando fijamente al cielo: de esta manera quedaba claro que debía la victoria al Altísimo. Juana era, por fin, percibida como lo que terminará siendo: una santa.

Esta rehabilitación de tintes nítidamente espirituales hizo reaccionar a la Iglesia gala, y de modo especial a monseñor Felix Dupanloup, obispo de Orleans, lugar de las acciones heroicas de Juana. Daba la casualidad, además, de que Dupanloup era un prelado de ideas avanzadas que deseaba reconciliar al mundo católico con la Francia posrevolucionaria. Era, asimismo, consciente de que el episcopado francés arrastraba la culpa histórica, que aún no había subsanado, de haber jugado un papel importante en la condena a muerte de Juana. Supo aprovechar la oportunidad: en la primavera de 1869 convocó a los obispos por cuyas diócesis se había desarrollado la gesta de la Doncella. El punto principal de orden del día era el estudio de su elevación a los altares. Todos los participantes acordaron dirigirse de forma solemne a Pío IX para que «concediese a Juana los honores de los beatos». Cinco años después se dio inicio en Orleans a un proceso canónico que siguió los pasos preceptivos salvo en dos vertientes. La primera fue la tocante a la revisión de los escritos, que se despachó con inusitada rapidez: Juana, en sus 19 años de agitada vida, apenas había dejado unas cuantas cartas. En cuanto a la exhumación de las reliquias, no se llevó a cabo porque la quema en la hoguera de Ruán había acabado con cualquier resto corporal.

Símbolo patrio

Pero fue en el ámbito histórico-político donde los acontecimientos adquirieron especial relieve. En julio de 1870, un año después de la iniciativa de Dupanloup, estallaba la guerra franco-prusiana, que se saldó con la peor de las derrotas para Francia —que había iniciado el conflicto—, cuyas trágicas consecuencias fueron el derrocamiento del Segundo Imperio y la anexión al naciente Imperio alemán de Alsacia y buena parte de Lorena (se salvó la zona en la que se encuentra Domrémy-la Pucelle, localidad natal de Juana). Uno de los efectos de tamaña humillación fue el estímulo del sentimiento nacional —nacionalista, incluso— en el que la recuperación de figuras míticas de la historia patria iba a jugar un papel importante; la de Juana, obviamente, sería una de las principales. Su personaje iba a ser explotado por todas las tendencias ideológicas presentes en la vida pública francesa de aquel momento. Sirva como botón de muestra —y no es, por supuesto, el único— que los republicanos, más bien escorados a la izquierda del tablero político, interpretaron su pensamiento y acción como una rebeldía ante la incapacidad del poder real. Sea como fuere, está multiplicidad hermenéutica potenciaba la figura de Juana. Y servía indirectamente a la causa: en abril de 1894, tres meses después de que fuese declarada venerable —«Juana es nuestra», dijo León XIII al final de la ceremonia—, el hito fue celebrado con una grandiosa Misa en la catedral de Notre Dame, con presencia de numerosas autoridades civiles y militares. La Doncella logró congregar a sectores muy diversos en un país en el que el anticlericalismo iba ganando enteros.

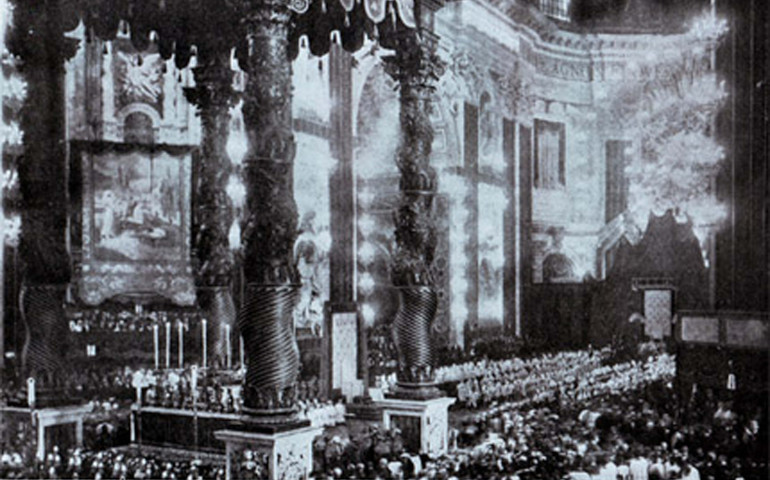

El proceso canónico, mientras tanto, seguía su curso: entre el 1 de marzo y el 22 de noviembre de 1897 se celebraron 122 sesiones en Orleans para examinar las virtudes heroicas de Juana. Las conclusiones fueron trasladadas a Roma, si bien la muerte de León XIII en julio de 1903 aplazó a enero del año siguiente la promulgación del decreto de heroicidad. Precisamente 1904 fue el año en el que la agudización del sentimiento anticlerical en importantes sectores políticos e intelectuales galos alcanzó su punto álgido. En julio, Francia rompió relaciones diplomáticas con la Santa Sede. El episodio no repercutió en la causa de Juana, pero sí que estropeó algo la estética: la beatificación, solemnizada en Roma el 18 de abril de 1909, tuvo lugar en presencia de 40.000 peregrinos franceses, pero sin delegación oficial. Poco después, el episcopado francés, nada intimidado por el incidente ni tampoco por la implantación, a veces violenta, de la laicidad, empezó poco después las gestiones para la canonización. Si en la beatificación las agraciadas por la intercesión milagrosa de Juana fueron tres monjas, esta vez iban a ser tres seglares. Uno de ellos salió totalmente ileso del incendio de su fábrica.

Reconciliadora de París y Roma

También salió ilesa, e incluso fortalecida, la fama pública de Juana, pese a los temores. De nuevo, trágicos acontecimientos terrenales precisaron de su concurso. Los cuatro largos años de la Primera Guerra Mundial –el enfrentamiento de 1870 solo duró unos meses– volvieron a apuntalar el patriotismo y quién mejor que Juana, con una fama ya plenamente arraigada, para alimentarlo entre todos los sectores de la población. Los mismos gobernantes laicistas que habían boicoteado la beatificación fueron los primeros en acudir al tedeum de la victoria celebrado en Notre Dame: ya estaban reconciliadas las dos Francias. Ahora tocaba también plasmar el nuevo escenario en el extranjero. El destino favoreció la empresa, pues a finales de 1919 la causa de canonización había cumplido sus requisitos. Benedicto XV fijó el 16 de mayo de 1920 como fecha de la santidad de Juana. El Gobierno francés envió a Roma una delegación pletórica encabezada por el exministro e intelectual agnóstico Gabriel Hanotaux que, poco después, elogió la figura de la santa en un célebre artículo publicado por la Revue des Deux Mondes. Pero las palabras más sentidas la pronunció el Papa: «Oh, Señor todopoderoso, que, para salvar a Francia, una vez hablaste con Juana y, en tu propia voz, indicaste el camino que seguir para poner fin a los males con los que su patria estaba abrumada, habla hoy no solo a los franceses que están reunidos aquí, también a aquellos que solo están presentes en espíritu; digamos mejor, a todos aquellos que se preocupan por el bien de Francia». Juana de Arco había alcanzado la merecida santidad y su figura unía a todos los franceses, sin excepciones y cultivando los detalles: en 1921, París y Roma restablecían sus relaciones diplomáticas.