«Ahora Cristo será glorificado en mi cuerpo, por mi vida o por mi muerte, pues para mí la vida es Cristo, y la muerte, una ganancia». ¿Podemos imaginar en la mente y en el corazón de Juan Pablo II, en los últimos días de su peregrinaje en la tierra, otras palabras distintas de éstas de san Pablo a los cristianos de Filipos, escritas desde la prisión? Con el Apóstol de las gentes, no podía por menos que continuar: «Pero si el vivir en la carne significa para mí trabajo fecundo, no sé qué escoger… Me siento apremiado por las dos partes: por una, deseo partir y estar con Cristo, lo cual, ciertamente, es con mucho lo mejor; mas, por la otra, quedarme en la carne es más necesario para vosotros… Lo que importa es que llevéis una vida digna del Evangelio de Cristo, que os mantengáis firmes en un mismo espíritu y luchéis acordes por la fe del Evangelio».

Habría quizás que callar tras estas palabras, pero el potente silencio, dolorido y lleno de amor, que con tanta fuerza llegaba al mundo entero desde la ventana del Papa sobre la Plaza de San Pedro, tan sólo seis y tres días antes de ser llamado a la Casa del Padre, en plena celebración de la Resurrección de Cristo, ha sido una fuerza arrolladora que no puedo detener. Se me agolpan las imágenes y las palabras del Papa venido de un país lejano que ha derribado el Muro del odio y llenado de esperanza, más allá de los propios católicos, como bien estamos comprobando estos días de su silencio clamoroso ya desde junto al Salvador, a la Humanidad entera. Su grito lanzado veintiséis años y cinco meses y medio atrás no ha cesado: «¡No tengáis miedo! ¡Abrid las puertas a Cristo!» Ni ha cesado, ni ha dejado de multiplicar cada día su fecundidad. El poder infinito de la Divina Misericordia -¡qué detalle de exquisita ternura haberlo acogido para siempre, precisamente, en el día de su fiesta, que él mismo instituyó!- la seguirá, sin duda, multiplicando.

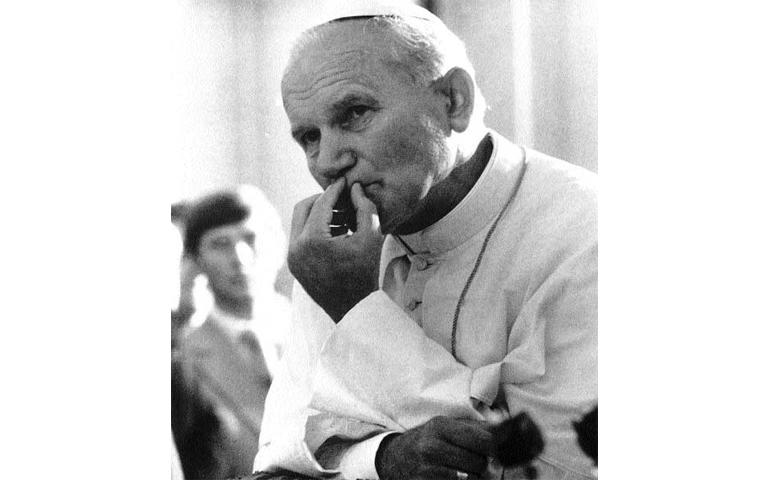

He aquí el secreto de toda fecundidad. Se llama Jesucristo. Los detractores, que nunca faltaron, de Juan Pablo II, cuando en pleno vigor de su potente figura atraía multitudes de jóvenes, decían que era «por el atractivo del cantante, no por la letra», tachada de anticuada y deplorable. Se han quedado sin argumentos ante el seguimiento al Papa de los jóvenes, más creciente aún, si cabe, a medida que iba creciendo el deterioro del cantante. ¿Cabe mayor transparencia de Cristo en la vida entera de su último Vicario en la tierra? No ha dejado siquiera un instante, de principio a fin, hasta su última Semana Santa tan fuertemente clavado a la Cruz -de la cual, lógicamente, no podía bajarse-, de remitir a Jesucristo.

Su predecesor, el Papa de tan sólo 33 días, describió de modo insuperable, que bien puede llenar un pontificado entero, la tragedia de los católicos de nuestro tiempo, y en definitiva toda tragedia de todo tiempo: el hecho de «cambiar el estupor ante la presencia de Cristo por normas y reglas». Juan Pablo II ha hecho pedazos la tragedia. Precisamente él, el Papa del nuevo Código de Derecho Canónico, es decir, de las normas y las reglas, lo que ha hecho resplandecer, curiosamente, de modo más insuperable aún, es ese estupor que parecía perdido. No se trataba de ninguna alternativa. Sencillamente, sin Cristo en el centro, en el principio y en el fin, todo se convierte en nada, y hechos una sola cosa con Cristo todo se llena de vida y de sentido pleno. El «¡Abrid las puertas a Cristo!» del inicio de su pontificado, ¿no era la inequívoca proclamación de ese estupor que nos salva? Lo expresó con meridiana claridad en su primera encíclica, la llamada, y con toda razón, programática: «El profundo estupor respecto al valor y a la dignidad del hombre se llama Evangelio, es decir, Buena Nueva. Se llama también cristianismo. Este estupor justifica la misión de la Iglesia en el mundo, incluso, y quizá aún más, en el mundo contemporáneo. Este estupor, y al mismo tiempo persuasión y certeza, que en su raíz profunda es la certeza de la fe, pero que de modo escondido y misterioso vivifica todo aspecto del humanismo auténtico, está estrechamente vinculado a Cristo».

También se lo pude escuchar la primera vez, hace justamente veinte años, que tuve la gracia de sentir sus manos estrechando las mías y bendiciéndome. Llegaba precipitadamente, sudoroso -ese día tenía examen en la universidad y había sido adelantada la hora de la audiencia papal a los más allegados al recién creado cardenal Suquía-, y mirándome a los ojos me dijo: «¿De dónde vienes?» -«De hacer un examen, Santo Padre». -«¡Qué, ¿de conciencia?!» Tras explicar que se trataba de la lengua aramea, alabó lo importante de conocer bien la Sagrada Escritura, y añadió: «Pero más importante es la conciencia, no lo olvides». No lo he podido olvidar. Sus gestos y sus palabras no han dejado de recordármelo. La conciencia de quién soy, del valor sagrado de toda vida humana, imagen viva de Cristo, de la Presencia que me llena cada día más de ese estupor recobrado, fuente inagotable de esperanza, de alegría y de libertad.