El Papa Francisco manifestó hace unos días su deseo de visitar Japón, país tan vinculado a la Compañía de Jesús desde san Francisco Javier hasta hoy. Y no se puede hablar de Japón sin recordar a Pedro Arrupe, superior general en proceso de beatificación desde hace un par de meses.

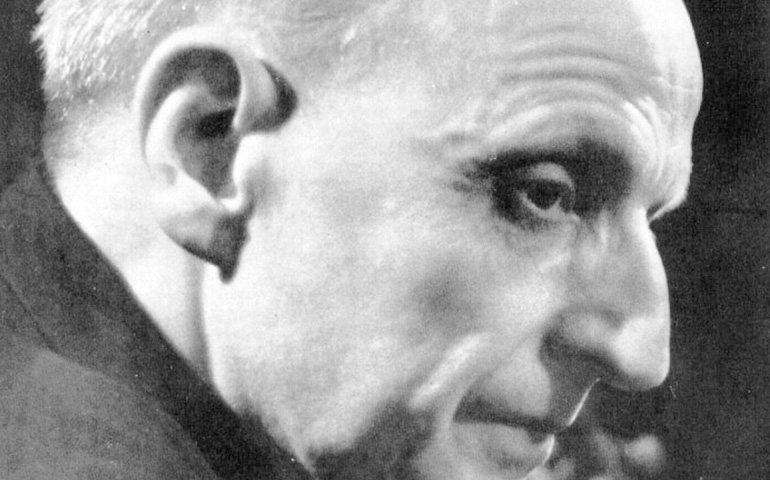

Su fotografía en blanco y negro (de perfil e inclinado hacia delante, media sonrisa y un fondo oscuro que impresionaba) forma parte de mis recuerdos escolares. Allá por los años 70 había una irreductible, aunque minoritaria, oposición interna al rumbo marcado en la Congregación General 32 (la opción preferencial por los pobres). Incluso se decía que los espiritualistas iban a escindirse para volver a los orígenes de la orden, es decir, rigor y ortodoxia. Una reforma del tipo santa Teresa en el Carmelo.

En fin, no sé, mezclo los recuerdos con las lecturas posteriores. En particular, Yo viví la bomba atómica y Este Japón increíble, ambas escritas por Arrupe. Obras descriptivas, pero que esconden el itinerario personal de un hombre de Dios. Posteriormente, su vida se ha analizado en ocasiones de manera parcial, destacando las luces y justificando las sombras. Una suerte de hagiografías que él mismo habría rechazado.

A veces utilizo una respuesta suya cuando alguien se lamenta de lo que está sufriendo la Iglesia a raíz de la salvaje (y necesaria) purificación por los abusos sexuales y posteriores encubrimientos. O, también, por la elección de Jorge Bergoglio como Pontífice. Esa respuesta a la que me refiero se la dio Arrupe a un amigo de Bilbao en la maravillosa terraza de la curia romana jesuita en Borgo Santo Spirito. «Esto del Concilio, Pedro, es un caos y vete a saber cómo termina». Arrupe, que sonreía mucho, le respondió: «Si el Espíritu Santo lo estropeó, el Espíritu Santo lo arreglará». La reflexión contiene un profundo sentido sobrenatural, de abandono en las manos de Dios. Fue un comentario como el que no quiere la cosa, pero sirve para resumir toda una vida: el Espíritu Santo lo arreglará y el hombre debe entorpecer lo menos posible su acción. Así era Arrupe.

Reconocer su enorme talla humana y sacerdotal no equivale a ocultar decisiones erróneas. Por ejemplo, su laxitud con los jesuitas marxistas latinoamericanos. O el desamparo de personas educadas en la espiritualidad ignaciana que, sin comerlo ni beberlo, se convirtieron en obstáculo para un aggiornamento que nadie entendía muy bien. Un jesuita de sotana y fajín (sector espiritualista, si es que eso existía) nos lo resumió descarnadamente: «Un vasco fundó la Compañía y otro vasco acabará con ella». Así, sin anestesia. Era de la cuenca minera y había hecho la guerra.

Termino con una cita (entrecomillada, por si las moscas) del cardenal Tarancón: «Arrupe era un profeta, un hombre excepcionalmente carismático que intuía el futuro. Iba por delante de muchos que no podían seguir su paso». Su futura canonización —Laus Deo— será la del primer prepósito general jesuita desde san Ignacio de Loyola y san Francisco de Borja. Ahí es nada.