El cielo, un pacto con Dios

Entre la fe del carbonero y el laicismo, los españoles andamos perdidos. Los últimos datos sobre nuestras creencias son desconcertantes: uno de cada tres españoles cree que existe el cielo; pero dos de cada tres no creen que existe el infierno. La proporción de los que no creen en el cielo coincide con el porcentaje de quienes confiesan creer en Dios : el 77 por ciento. No así la proporción de los que no creen que haya infierno, que son la mitad de quienes dicen creer en Dios y también que existe el diablo. O sea que, como las meigas, sin infierno, pero diablos, haberlos haylos…

Lo que revelan las encuestas, por paradójico, encandilaría al padre Feijóo. La única explicación la encontramos en nuestra tradicional picardía, que nos lleva no sólo a poner una vela a Dios y otra al diablo, sino que se manifiesta en las continuas alusiones al pacto con el diablo, a quien en serio o en broma se le considera poderosísimo. Y lo es. Detrás de esta actitud se podría observar la incesante actividad del demonio, que no cesa de tentar, proponer y, como hizo con el propio Cristo en el desierto, prometer y jugar con el Tibi dabo, con el Yo te daré.

El Yo te daré supone una promesa e implica un pacto. Con condiciones, claro. Uno de los grandes filósofos y teólogos del siglo XX, el catedrático don Juan Zaragüeta, me comentó, en una entrevista que le hice en los años sesenta, que en los evangelios no existía un solo silogismo, pero abundaban los condicionales. O sea, que sí se contemplan los pactos, los acuerdos. Todo esta legislado, y fue el mismo Dios el que redactó el Decálogo que entregó a Moisés en las Tablas de la Ley. Todo está atado en el cielo y en la tierra y, dentro de la eternidad y de la infinitud, es prodigiosa la precisión con que se cuenta todo y se mide hasta lo inconmensurable.

En En el cielo no hay televisión, quise comentar la anécdota protagonizada por el entonces arzobispo emérito de Sevilla, cardenal Carlos Amigo, cuando los niños del concejal Becerril y de su esposa, Ascensión, ambos asesinados por ETA, le pidieron el teléfono del cielo para hablar con sus padres. Naturalmente, les dijo la verdad: que en el cielo no hay teléfono. Como tampoco hay televisión. En el infierno, quizás. Porque hay quien dice que la televisión es un invento diabólico.

Pero, en el cielo, aunque no haya televisión, hay audio y video. Y la mejor de las imágenes, porque, en el fondo, la promesa es poder contemplar la gran visión, el poder ver a Dios; algo que, curiosamente, estará reservado a los pobres de espíritu: ellos serán los bienaventurados que verán a Dios.

Vamos con un si condicional. Si yo fuera, por ejemplo, budista, el judeocristianismo y la propia Iglesia católica me parecerían algo fuera de serie y, por supuesto, algo divino. Sin ir más lejos, Benedicto XVI me parece que, además de infalible, ha sido un Papa inefable. Que un teólogo de su magnitud descienda, como un topógrafo, a medir la distancia del camino que recorrió Cristo, calculando con rigor matemático la altura que hay desde Jericó, que está a 250 metros por debajo del nivel del mar, a Jerusalén, que está a 740 metros sobre el nivel del mar, para afirmar que ese camino hacia lo alto a que Dios nos invita es una subida que no llega a mil metros, es algo sorprendente.

El Papa emérito, tan intelectual, no renuncia a la metáfora y a la alegoría, pero, como un científico, esgrime cifras por su valor incontestable. Así, en su libro Jesús de Nazaret, nos descubre que, «si hay algún mensaje claro y reiterado con insistencia, ése es la promesa del Reino de Dios, concepto repetido 122 veces en el Evangelio; para que nadie pueda alegar que él no se enteró».

Un contrato sin letra pequeña

Benedicto XVI no evita el término promesa, que es donde está la clave del compromiso que Dios adquiere para que nos comprometamos y aceptemos firmar el pacto. Con este gesto, ni Dios ha podido descender más por amor a su criatura, ni el hombre ha podido ser más elevado por Aquel que lo creó. Cristo siempre habla de el Padre celestial, que está en los cielos. Y es consciente de que no es fácil para nosotros comprender dónde están los cielos. Por eso explica: «Si al deciros cosas de la tierra no creéis, ¿cómo vais a creer si os digo cosas del cielo?».

Igual que en todo pacto, en este compromiso hay toma y daca. Tras proclamar las Bienaventuranzas, que tienen tanto de consuelo como de promesa, Jesús aumenta y concreta su oferta, sabedor de que la gente esperaba aquí una vida mejor, no sólo penalidades: Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa es muy grande en el cielo. La vieja sabiduría de la fe recia de nuestros mayores siempre ha hablado del cielo como la Gloria.

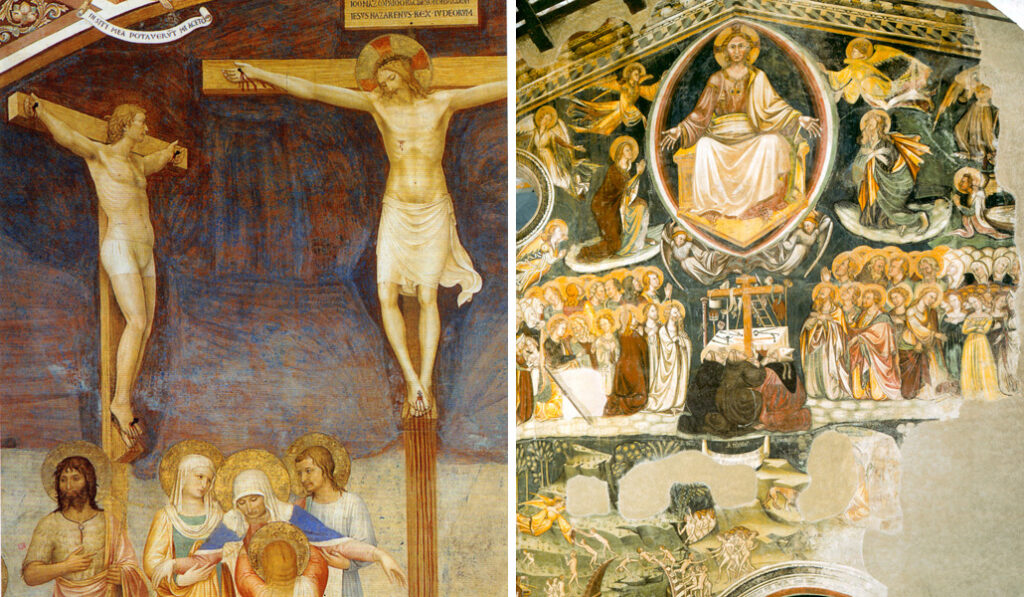

Los dos mil años de la Iglesia por Él fundada y los casi dos mil millones de cristianos que hoy, mejor o peor, seguimos sus enseñanzas, avalan el triunfo que ha seguido al mayor fracaso que, a ojos de muchos, obtuvo en vida Jesús de Nazaret. Bien mirado, no podía terminar en el poder, sino crucificado, un predicador cuyo discurso era: Vended vuestros bienes y dad limosnas. Haceos bolsas que no se deterioran, un tesoro inagotable en los cielos, donde no llega el ladrón ni la polilla. Es un programa muy poco sugestivo, precursor del que ahora ha escogido el Papa Francisco, quien ha renunciado a joyas, armiños y tafetanes, pero a quien pocos le arriendan la ganancia si repite el mensaje del Señor, como cuando recordó lo que decía su abuela: El sudario no tiene bolsillos… Sin la expectativa de la Resurrección y de subir a los cielos, no era fácil para el propio Cristo afrontar la muerte de Cruz.

He de volver a Benedicto XVI para apoyar este sentido histórico de Cristo, al referirse a lo eviterno de la creación del mundo. El Papa alemán, en su Escatología, no se limitó a la teología, sino que evidenció el significado de la esperanza en la propia acción de Dios en la Historia. Sin admitir esta actuación histórica, nunca interrumpida, se comprende con dificultad que la Redención se produjera ayer…, hace sólo dos mil años; pero, por otra parte, dos mil quinientos años después de que se construyeran las pirámides en Egipto.

Cristo, que es tremendamente moderno, contemporáneo, asegura: El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La palabra, y no sólo por Verbo, rubrica la promesa, el compromiso. Cristo da su palabra, y la pone por delante del cielo y de la tierra.

El negocio de la salvación

Y, si la tierra no es una metáfora —Él la creó y en ella se hizo Hombre—, el cielo tampoco lo es. Adquiere realidad cuando su existencia no depende de algo que no ha ocurrido, como el Juicio Final. Existe porque, junto a la promesa, formula la condición: Si no sois mejores que los escribas y los fariseos, no entrareis en el reino de los cielos. No faltan, como ésta, otras advertencias.

El temor de Dios, mejor que el temor a Dios, no es exclusivo del cristianismo. Si no el castigo, sí la ausencia de recompensa, es común a casi todas las creencias. Gandhi, modelo de espiritualidad, recordaba siempre que «una voz interior me dice que siga luchando contra el mundo y que no tema a nada; que mi único temor sea el temor a Dios». Pedro, algo más fogoso que Gandhi, también luchó contra el mundo y por la justicia: Esperamos, dijo, según nos lo tiene prometido, nuevos cielos y nueva tierra, en la que habite la justicia. En relación al castigo y al premio, Dios será el más justo, pero nunca justiciero. Tanto que, incluso, desconcierta a quienes no sabemos conciliar justicia y caridad, y no entendemos su anuncio de que los últimos serán los primeros.

Como en ello va nada menos que nuestra situación por los siglos de los siglos, a esta cuestión los jesuitas de Deusto —la universidad comercial por antonomasia— llamaron el negocio de la salvación. Todos los bilbaínos de mi generación lo tenemos muy presente, y la prueba es que uno ya tiene escritos cantidad de trabajos sobre esta materia que no sólo me interesa, sino que me apasiona como especulación.

El cielo, el menos oscuro y el más confesable objeto de deseo, es una página en blanco donde todo el mundo puede fabular sus fantasías. Por ejemplo, yo tengo publicado: ¿Tienen los animales su cielo?; hipótesis como el encuentro allí de la pareja de humoristas Tip y Coll. O sobre la importante cuestión: ¿En el cielo hay televisión?, en la línea de la celebrada novela de Álvaro de Laiglesia, En el cielo no hay almejas.

Recientemente, he ido más lejos con una obra de teatro, En el cielo no hay Chanel, versión libérrima de la Divina Comedia, en la que Dante es Arthur Miller, y Beatriz la que fue esposa del dramaturgo, la actriz Marilyn Monroe.

En un tono más ortodoxo, me ha interesado el cielo de san José, y me permití sospechar su especial viaje a la Gloria, casi una asunción, tras una privilegiada muerte en los brazos del Hijo y de la Madre de Dios. En otro trabajo me he ocupado del otro ser humano que, tras san José, ha disfrutado de la más alta distinción en su viaje a la Gloria: Dimas, el buen ladrón, compañero de muerte de Jesús en el Gólgota y único santo canonizado en vida, por el propio Cristo; y el primer redimido por el Redentor.

Fiémonos: lo que Él diga va a Misa

Hoy estarás conmigo en el Paraíso: Hoy, no el día de mañana; Conmigo, no con Moisés o con Elías, que es como Dimas lo hubiera entendido mejor. Con Cristo todo es dicho y hecho.

En la promesa al buen ladrón hay, más que perdón, indulgencia; la más plenaria de las indulgencias. No hay purgatorio, como no hay ni siquiera la prueba que todos habremos de sufrir, el juicio particular. Lo ocurrido a Dimas es, lógicamente, algo sobrenatural, divino. ¿Cuál es la teofanía que Dios otorga a Dimas? Nada menos que la promesa de, tras la muerte, la resurrección; una resurrección perfectamente integrada, sincronizada con el acceso al Paraíso; resurrección para una vida eterna. Dimas es el primero, antes de que lo escribiera san Francisco Javier, que hubiese podido decir a Cristo: No me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido… Dimas fue el que le vio, a su lado, colgado de la cruz y escarnecido.

¿Dónde está el cielo?

Éstos fueron algunos de mis comentarios, que han podido leer los lectores de Alfa y Omega en otro artículo que titulé: El cielo, ni te lo imaginas, y que ahora navega por todos los mares de la Red. A lo mejor, digo yo, hay libertad para que cada uno imagine su cielo porque , lo mismo que no hay dos sueños iguales, también el paraíso de cada uno puede ser diferente, casi particular.

Qué fea me parece la tierra cuando miro al cielo; y Vivo sin vivir en mí y, tan alta vida espero, que muero porque no muero: santa Teresa de Jesús y san Juan de la Cruz miraban al mismo cielo, pero a lo mejor el cielo que veían era distinto. Y eso que no ha habido dos almas más gemelas.

Lo que está claro, sin embargo, es que al igual que la promesa del Paraíso es indefectible, indiscutible, incontestable, el cielo es uno, único. En el Padrenuestro, Cristo quiso que esta afirmación fuera enunciada en primer lugar: Padre Nuestro, que estás en el cielo.

Pero, ¿dónde está el cielo? La expresión bíblica cielo no indica un lugar, sino un modo de ser. Dios está allá y por encima de todo; la expresión designa la majestad, la santidad de Dios y también su presencia en el corazón de los justos. El cielo, o la Casa del Padre, constituye la verdadera patria, hacia la que tendemos en la esperanza, mientras nos encontramos aún en la tierra. Vivimos ya en esta patria donde nuestra vida está oculta con Cristo en Dios.

Por cielo se entiende el estado de felicidad suprema y definitiva. Todos aquellos que mueren en gracia de Dios y no tienen necesidad de posterior purificación, son reunidos en torno a Jesús, a María, a los ángeles y a los santos, formando así la Iglesia del cielo, donde ven a Dios cara a cara, viven en comunión de amor con la Santísima Trinidad e interceden por nosotros. Hasta aquí el Catecismo de la Iglesia católica, promulgado en 1992 por Juan Pablo II, y su Compendio, aprobado en 2005 por Benedicto XVI.

¿Cuestión de fe, o de esperanza?

Es reciente esta definición que podría acompañarse de todo un coro de manifestaciones que, durante siglos, han oído y pronunciado los fieles cristianos, porque el cielo no es algo en lo que han creído millones de personas que ya moran allí. Personas que lo han pedido a través de muy conocidas oraciones. Desde el Ven, Santo Espíritu: Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos; al Alma de Cristo: En la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a Ti. Sin olvidar los Misterios gloriosos del Rosario, todos en torno al cielo: La resurrección del Hijo de Dios, La ascensión del Señor a los cielos, La venida del Espíritu Santo sobre los Apóstoles, La asunción de Nuestra Señora a los cielos, y La coronación de la Santísima Virgen como Reina de cielos y tierra. ¡Y qué decir de la Oración que se reza tras el Rosario! No puede estar más explícita la petición de mediación de la Virgen para el cumplimiento de la Promesa: Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de Nuestro Señor Jesucristo.

Esta otra oración, el conocidísimo Oremos es definitoria: Oh Dios, cuyo Hijo, por medio de su vida, muerte y resurrección, nos otorgó los premios de la vida eterna, te rogamos que venerando humildemente los misterios del Rosario de la Santísima Virgen María, imitemos lo que contienen y consigamos lo que nos prometen. Por Jesucristo, Nuestro Señor. Amén.

Al margen de especulaciones y figuraciones, no debemos olvidar el gran tráiler, el pequeño avance del cielo en la tierra: la Transfiguración, el único anticipo celestial, una pequeña muestra del Paraíso que Jesús ofreció a los enchufados de siempre: Pedro, Santiago y Juan. Les pareció aquello tan fantástico, que querían quedarse para siempre en el Monte Tabor.

Ni ojo vio ni oído oyó, ni pasó al hombre por pensamiento cuáles cosas tiene Dios preparadas para los que le aman: un publicitario no redactaría mejor el anuncio de un musical de Broadway…

Lo que nos prometen, y para que no se les olvide que lo prometido es deuda, figura hasta en el ángelus: …para que seamos dignos de alcanzar las promesas de Jesucristo. Y en el Regina caeli: Por intercesión de la Virgen María, llegar a alcanzar los gozos eternos…

No damos tregua a la influyente Madre, a quien, en la Salve, no podemos dedicarle más elogios para lograr su intercesión: …y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Sospecho que la Virgen nos considera un poco zalameros.

En el Magnificat vuelven a recordarse las promesas. Y en el tedeum –Los cielos y la tierra están llenos de la Majestad de tu gloria–, o en el Credo –Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible–, junto a la adoración, no falta la alusión a la promesa más esperada: Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro.

En el llamado Acto de esperanza, la formulación del pacto, del contrato, adquiere cierto tono de exigencia: Señor Dios mío, espero por tu gracia la remisión de todos los pecados; y, después de esta vida, alcanzar la eterna felicidad, porque Tú lo prometiste, que eres infinitamente poderoso, fiel, benigno y lleno de misericordia. Quiero vivir y morir en esta esperanza. Amén.

Naturalmente, la esperanza necesita de la fe. Y la fe está condicionada por las épocas y los lugares. La fortuna de tener fe no es inferior a la de ser, en determinado período histórico, blanco, europeo, culto, alto y rico. De aquí que, en teoría, la salvación, el acceso al cielo, para un bautizado que profese la religión católica, la practique y frecuente los sacramentos, es más asequible que, no ya para un pagano, o un infiel como dicen los musulmanes, sino para un ateo del hemisferio occidental. Por el contrario, el actual aumento de descreídos —hoy, sólo un 30 por ciento de los jóvenes españoles se considera creyente, frente al noventa y cinco por ciento de 1960— y la falta de eco social, penetración o difusión del mensaje evangélico van a hacer que se reduzca la responsabilidad de muchos de nuestros contemporáneos, que van a salvar su alma por la eximente de no tener conciencia de culpa y de pecado.

La moral y las costumbres, tan sujetas a los tiempos, pueden depender de hechos tan coyunturales como los que hoy se producen, no ya con la globalidad, las grandes migraciones y el turismo de masas, sino con la pandemia de hedonismo y el culto a Epicuro como único Dios. No son ajenos a este fenómeno, que afecta a todo el planeta, el auge de las comunicaciones de masas, Internet, televisión y la publicidad, soporte y generadora de la sociedad de consumo.

Esta interpretación, muy personal, de lo que ocurre en este momento en el planeta –pero, sobre todo, en nuestro entorno– querría sirviese para contrarrestar tanta promoción del bienestar y ansia desmedida de placer, y para que nos lanzásemos a promocionar más el cielo.

¿Y si el cielo fuera una zanahoria?

Fray Nelson Medina, que es todo un experto en asuntos celestiales, dice que «más se interesa el cielo por nosotros, sin necesitarnos propiamente, que nosotros por él». Es cierto. También es verdad lo que añade sobre algunos excesos: «En nombre del cielo se predicó resignación a los pobres de la tierra; se enseñó una penitencia maniquea que pretendía salvar el alma para el cielo destruyendo el cuerpo en la tierra; se canonizó un modo de enseñar la verdad que parecía caído del empíreo eterno y, por lo mismo, inamovible, fijo, intolerante, opresor; se maltrató la inteligencia y se manoseó la voluntad de multitudes de cristianos…». Es natural que los nuevos intelectuales quieran ser terrenales; esto ocurrió ya en otros tiempos. Pero hay que recordarlo y juzgarlo con la misma severidad y comprensión que juzgamos, por ejemplo, las Cruzadas. Que el infierno sea el palo, no autoriza a que el cielo sea la zanahoria. El cielo es el cielo. Del Paraíso no fue expulsada la serpiente. Pero en el cielo no hay serpiente.

No es baladí, y sería el momento de preguntarse dónde están Adán y Eva, los expulsados del Paraíso. Redimidos también, con efecto retroactivo, es de suponer que el primer hombre y su costilla fueran, en su juicio particular, condenados por haber causado el mayor daño al género humano. Pero nadie puede aventurar los designios divinos. Ni poner por Abel la mano en el fuego, ni por Caín la mano en el cielo. Exculpemos a nuestros primeros padres y carguemos toda la culpa en la diabólica serpiente que, como escribió el poeta portugués Antonio Osorio, con la fruta prohibida y la desobediencia produjeron al Creador un dolor que él trató de describir así: «Dios quedó infinitamente solo tras expulsarles del Paraíso. Dios, castigando, castigóse». Es hermoso, pero cabe rectificar a Osorio, atribuyendo su dolor a las consecuencias que iba a tener ese pecado, el pecado original: la Redención. Una expiación tan costosa que iba a suponer la muerte de su Hijo.

Más que paraíso, ha sido cielo el concepto que ha gozado de mayor aceptación, superando a gloria o a santuario. Por contener gloria y cielo, ha prosperado tanto el Gloria a Dios en las alturas y paz a los hombres de buena voluntad.

Cuando el placer es gozo, gratis

Ya hemos recogido la definición que del cielo da el catecismo de la Iglesia católica. Quizás no enfatiza la idea de luz o fuego, en otros lugares más presente. La visión del cielo abierto se acerca a esa visión que «sucede no con la lumbre de nuestra razón natural, ni con la luz de la fe, sino con una iluminación singular a la que los teólogos llaman lumen gloriae, la luz de la gloria. Una comunicación que Dios hace de su propia verdad con la que impregna totalmente el entendimiento de los bienaventurados y los hace capaces de ver al mismo Dios en su esencia». Luz y fuego se han querido atribuir a la propia sede del Altísimo.

Cristo fue más humano que muchos teólogos y exegetas, y utilizó una definición para que lo entendiéramos todo mejor: El reino de los cielos es semejante a un rey que celebró el banquete de bodas de su hijo… A esa versión pertenece la descripción tan asequible y relacionada con el banquete del que habló Jesús.

El cielo es saciedad, descanso y deleite, todo ello en grado altísimo y como fruto del amor gratuito de Dios. No falta detalle en la invitación. Ni siquiera el importante detalle de que es gratis.

No es fácil descender del Empíreo al salón de banquetes en ese cielo más real y menos dantesco en el que caben banquetes y celebraciones. El cielo será saciedad, pero, de tejas abajo, la curiosidad es insaciable. Según un estudio reciente, la pregunta más repetida sobre el cielo, tras ¿Cómo es? y ¿Dónde está?, es: ¿Podremos ver allí a la familia y a los amigos ya fallecidos? Es curioso que una de las escenas que me han marcado a mí, de por vida, es la que presencié con frecuencia en Logroño, cuando mi familia se trasladó allí durante un par de años.

Los gitanos de Logroño

Era la España del racionamiento y del estraperlo que, en 1947, no sólo lloraba la muerte del torero Manolete, sino la pérdida continua de seres queridos por la acumulación de patologías y epidemias en un país que salía de una larga guerra desnutrido, enfermo y depauperado. Si la tuberculosis, la meningitis, el tifus o la difteria producían incontables muertes en toda la población, las defunciones eran más numerosas, por razones obvias, en el barrio gitano logroñés, muy próximo al Ebro. Allí solía acercarme, al salir del colegio, con algún compañero, a ver un espectáculo que podía haber filmado Juan Antonio Bardem cuando, poco después, fue a la capital riojana a rodar la inolvidable Calle Mayor. Por supuesto que aquellas imágenes hubieran superado a las del mejor cine neorrealista italiano.

Allí, a la orilla del río, y antes de cruzarlo para llevar el muerto al cementerio, bajo el puente de Hierro o el de Piedra, familiares y amigos detenían su camino y, mientras descansaban los portadores que dejaban el ataúd sobre unas piedras, el patriarca o algún hombre de la familia abría la caja y, entre los gritos y los sollozos de las mujeres, se iniciaba una interminable letanía de peticiones que los deudos, puestos en fila, uno por uno, hacían al difunto o a la difunta cuando llegaban a su vera y le tocaban la frente o le tiraban de la oreja o le cogían por las solapas, si era un varón, porque, aunque fuera un día caluroso, al gitano no le faltaba una americana y un blanquísimo pañuelo blanco al cuello.

Estas peticiones eran encargos muy concretos que se hacían al finado para aprovechar su viaje al cielo. No cabía otro destino que no fuera ése. Se trataba de recados que tenía que transmitir a familiares desaparecidos ayer mismo o hacía muchos años. Recados para que pidieran algo a Dios o a la Virgen, pero sobre todo mensajes personales y noticias que los muertos debían conocer, o explicaciones que había que dar sobre comportamientos no muy honrados que, en materia de amores o dineros, había tenido algún miembro de la familia, y se imponía pedir perdón a alguna autoridad de la parentela afectada, aunque hubiese fallecido hace veinte años. El cielo no era sólo un destino, sino una nueva patria de donde ya no se moverían jamás. A pesar de ser gitanos. Dura prueba, por cierto, para el pueblo más nómada del planeta.

¿Qué pasa con nuestros familiares en el cielo?

La sinceridad que ponían aquella gente en su comunicación con el más allá y su fe en la resurrección de los muertos y en la vida eterna eran más edificantes que las célebres misiones que, por aquel entonces, daba en toda España el muy convincente y tremendo predicador jesuita padre Laburu.

El tema de las familias y la posibilidad de emular en el cielo a la Sagrada Familia, trasladando allí a toda la prole como les gustaría a los gitanos, debe estar en la agenda de muchos, porque lo plantea incluso Royo Marín en su obra La Teología de la Salvación. Se manifiesta así: «Si una persona, en el cielo, se reúne con otros parientes que llegan también a la patria eterna, ello implica un nuevo tipo de felicidad, aunque se trata de una felicidad que no cambia la esencia de su gozo de cielo. Sería una felicidad accidental en sentido metafísico». Es hermoso este anhelo de resucitar ya, no sólo con el cuerpo que tuvimos, sino junto a los cuerpos que amamos o engendramos, pero —como siempre— esta cuestión quedó expresamente aclarada por el Señor. Es prodigioso observar las pocas dudas que dejó sin resolvernos el Maestro. La incógnita familiar quedó despejada, al decir: Cuando resuciten de entre los muertos, ni ellos tomarán mujer ni ellas marido, sino que serán como ángeles en los cielos.

La actuación de los ángeles, sujeta siempre a controversias y a mil interpretaciones, también está clara y perfectamente definida en dos Concilios que han convertido su existencia y su condición celestial en dogma de fe.

¿Y nuestro ángel de la guarda?

Quedarían en el aire —pero no importa, porque los ángeles tienen alas— varias preguntas: ¿qué ocurre, no con los querubines, los serafines, los tronos, las dominaciones y el resto de la aristocracia angelical, sino con el ángel de la calle, con el anónimo ángel de la guarda? ¿Qué ocurre con él, cuando muere la persona que ha estado guardando y protegiendo durante toda la vida? ¿Van con él al cielo y siguen a su lado toda la eternidad? ¿Quedan en paro y han de esperar a que nazca un niño y se le adjudique su guarda? Y, si la persona que tenían encomendada va al infierno, ¿su ángel de la guarda es cesado o castigado por el fracaso de su misión y por la responsabilidad que para él tiene no haberle ayudado a salvar su alma? ¿Nos acompañarán nuestros ángeles, como esperan que hagan con ellos los judíos y los musulmanes, para declarar a nuestro favor en el Juicio Final?

Como vemos, no todo son disquisiciones festivas sobre el sexo de los ángeles, y conciertos de lira para interpretar las famosas músicas celestiales.

La Virgen manda mucho

La Iglesia ha tratado de precisar uno de los aspectos más míticos del cielo, enredado encima por compartir devociones angélicas con otras religiones. Así, establecido está que la jerarquía de la Virgen en el cielo es superior a la de todos los ángeles y arcángeles. Menos mal que, tras los Concilios de Letrán y del Vaticano I, no hubo rebelión arcangélica, ni siquiera ruido de alas, por culpa del escalafón. Ya hay paz en la corte celestial, y no ha vuelto a haber otra revuelta después de la de Luzbel. La petición del padrenuestro: Hágase tu voluntad, no sólo en la tierra sino también en el cielo estaba justificada y ha dado resultado.

En el cielo sólo hay Gloria. Aquí todavía no hay ni gloria, ni siquiera paz. Y la verdad es que el cielo de Dante sigue siendo considerado el cielo virtual que más puede aproximarse al real. La prueba es que, en la primera encíclica de Benedicto XVI, Deus caritas est, el párrafo final está inspirado en la Divina Comedia, escrita por Dante Alighieri hace setecientos años; concretamente en el último Canto del Paraíso, que finaliza así: «La luz interminable que es Dios mismo, la luz que es al mismo tiempo el Amor que mueve al sol y las otras estrellas»…, y concluye al invocar el ejemplo de los santos y elevar una oración a la Virgen María.

Necesitamos esa luz y, aunque sólo nos llegase a la tierra un rayo de esa luz, bastaría para que supiéramos encontrar el camino que nos conduzca al cielo prometido.