El barro y la alondra

Miguel Hernández nunca dejó de ser un poeta cristiano, incluso cuando rompió con la fe y abrazó el comunismo. Toda su poesía es una búsqueda del absoluto, una agónica confrontación entre el latido trágico de la muerte y el viento utópico de la esperanza

«Barro es mi profesión y mi destino», escribe en El rayo que no cesa. El hombre siempre está acechado por la tierra, que reclama su carne y sus huesos para restituirlos al polvo, pero la alondra no deja de sobrevolarlo, encendiendo la esperanza. Cuando escribe sus famosas «Nanas de la cebolla» para su hijo hambriento, Miguel Hernández nos habla del «hielo negro» y la «escarcha grande y redonda» que merodean al hombre, intentando reducirlo a polvo, pero cuando evoca al niño que ha salido de sus entrañas, celebra la vida que desprende su mirada inocente, tan limpia como los cantos celestiales de la alondra: «Alondra de mi casa / ríete mucho. / Es tu risa en tus ojos / la luz del mundo». Aunque el rayo de la guerra no cesa de producir calamidades, la sonrisa de un niño triunfa sobre el mal y la violencia: «Tu risa me hace libre, / me pone alas. / Soledades me quita, / cárcel me arranca». Frente al ruido y la furia de los hombres, un niño es «el cielo recién nacido», la inocencia que precedió a la caída en la historia. Su alma sin mancha es una promesa de vida: «Porvenir de mis huesos / y de mi amor». Alejado de la fe, Miguel Hernández lamenta no poder recobrar la pureza de la infancia: «Si yo pudiera / remontarme al origen / de tu carrera».

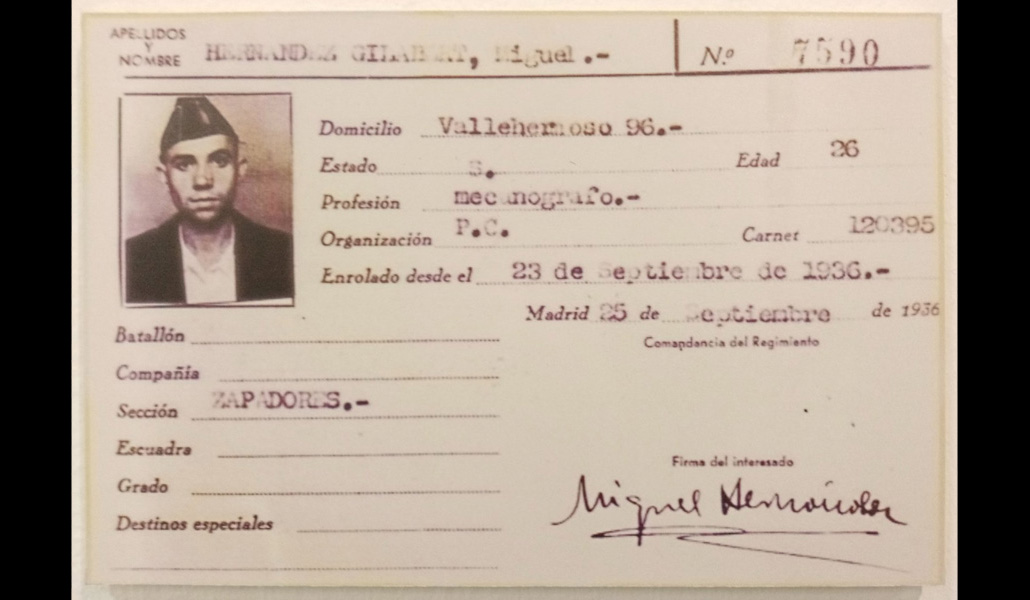

Hijo de un cabrero, Miguel Hernández nació en Orihuela en 1910. Solo realizó estudios elementales, pero con la ayuda del padre Luis Almarcha y el periodista y ensayista católico Ramón Sijé, cuya muerte temprana inspiró su famosa y conmovedora elegía, forjó su sensibilidad poética, una síntesis de tradición e innovación. Casado con Josefina Manresa, colaboró con el diccionario taurino de José María de Cossío y se sumó a las Misiones Pedagógicas para acercar la cultura a los pueblos más humildes. Su primer libro, Perito en lunas (1933), es una colección de «acertijos poéticos» (Gerardo Diego) de inspiración gongorina. En las revistas El Gallo Gris y Cruz y Raya publicó poemas de gran hondura religiosa. En 1934 aparece el auto sacramental Quién te ha visto y quién te ve y sombra de lo que eras, y le dedica a María Zambrano «La morada amarilla», un poema con ecos noventayochistas: «¡Qué morada es Castilla! / ¡qué morada! de Dios, ¡qué amarilla! / ¡qué solemne morada!». Su amistad con Pablo Neruda le llevó al socialismo y el magisterio de Vicente Aleixandre le dio las claves para depurar y clarificar su poesía.

«Hombre más apenado que ninguno», según sus propias palabras, Hernández alcanzó la madurez poética con El rayo que no cesa, una obra solidaria con la rehumanización del decir poético impulsada por la generación del 36 frente a la poesía pura de las vanguardias. Con Viento del pueblo logró fundir compromiso político y rigor creativo. Tras finalizar la guerra, huyó a Portugal, pero la Policía de Salazar lo entregó a la Guardia Civil. Condenado a muerte, Cossío, Dionisio Ridruejo y Rafael Sánchez Mazas lograron la conmutación de la pena. Durante tres años pasó por distintos penales, coincidiendo con Buero Vallejo, que le hizo un retrato a lápiz. La alimentación escasa, la comida insuficiente y los malos tratos debilitaron al poeta, que enfermó de tuberculosis y murió en la cárcel de Alicante en marzo de 1942.

Miguel Hernández rompió con el catolicismo porque interpretó que el rigor moral y el pesimismo antropológico prevalecían sobre la caridad y el amor al hombre, pero jamás se alejó del precepto evangélico de la fraternidad y cultivó la vida interior, buscando una trascendencia que rescatara al ser humano del reinado de la muerte. Su amor conyugal y la ternura por sus hijos se inscriben en una exaltación del Amor como experiencia mística capaz de trascender la herida de un yo hambriento de infinitud: «Amor: aleja mi ser / de sus primeros escombros, / y edificándome, dicta / una verdad como un soplo». El amor es una ventana abierta a la eternidad. Salva al hombre de los lutos y los desengaños, y abre la puerta a la comunión de los santos, reuniendo a los vivos y a los difuntos. «Pierde el tiempo con tus hijos para demostrar la gratitud del amor», ha dicho el Papa Francisco. Es lo que hizo Miguel Hernández, un poeta de gran aliento y mirada límpida que buscó la trascendencia en el rostro de ese niño que «no comía más que pan y cebolla». No se me ocurre un camino mejor para llegar a Dios.