Dios no se oculta

La Iglesia ha beatificado, el pasado 31 de agosto, al mártir rumano monseñor Vladimir Ghika, un sacerdote que se negó a abandonar a sus fieles tras la represión comunista que sufrió Rumanía en la segunda mitad del siglo XX. Fue encarcelado y murió víctima de las torturas que padeció en una prisión soviética

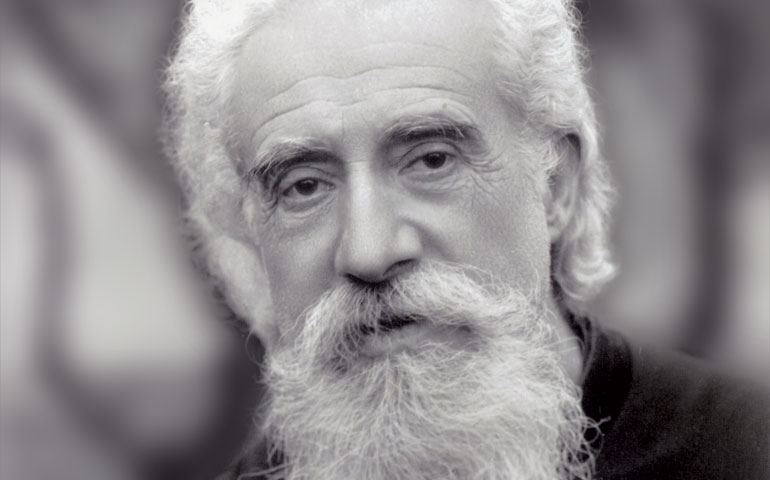

El invierno de 1953 a 1954 fue particularmente terrible en una de las celdas de la prisión de Jilava, próxima a Bucarest, donde se hacinaban más de cuarenta prisioneros, víctimas del régimen comunista. Las gélidas temperaturas, unidas a las escasas raciones de víveres y las deficientes condiciones sanitarias, pesaban sobre el ánimo de los encarcelados, aunque no mucho más que su desasosiego, en el que los miedos al futuro inmediato se mezclaban con los recuerdos de las torturas y humillaciones sufridas. Sin embargo, quienes sobrevivieron a aquella prisión nunca olvidarían a un anciano de ochenta años, que contribuyó a despertar su esperanza, y al que consideraron un enviado de Dios en un lugar habitado por sombras de muerte. Les escuchaba, confesaba y ayudaba a rezar, y levantaba su ánimo con anécdotas de una vida marcada por una infinitud de relaciones sociales y amplios saberes humanos. Quizás también les recordara lo que una vez escribió: «Si existo, es porque Dios me ama».

Era monseñor Vladimir Ghika, sacerdote católico y descendiente de una familia de príncipes de Valaquia y Moldavia, que contribuyeron a forjar una Rumanía independiente en el siglo XIX. Representaba, por tanto, todo lo más odiado por el Gobierno de Gheorghe Gheorgiu-Dej, preconizador de un comunismo nacional, aunque no menos estalinista en sus métodos que sus colegas soviéticos.

Los comunistas habrían querido que Ghika confesara ser un espía del Vaticano y que dejara su fe católica para unirse a una Iglesia ortodoxa manipulada por el régimen, mas no consiguieron doblegarle y, en consecuencia, le condenaron a tres años de prisión. Moriría en total soledad humana, pero muy próximo a ese Dios sufriente que había visto en tantas personas, en la enfermería de Jilava, el 16 de mayo de 1954.

Ghika podía haber evitado aquella situación. Habría bastado con volver a París poco antes, cuando los comunistas maniobraban para hacerse con los resortes del poder en Rumania. Después de todo, los años de entreguerras en la capital francesa habían sido inolvidables; un tiempo para cultivar la amistad de grandes intelectuales de la época como Maritain, Bergson, Claudel o Mauriac, pero también para atender espiritualmente a la diáspora de los exiliados del este de Europa, particularmente los rusos, en la actual iglesia de Saint Ignace, en la rue de Sèvres, e incluso para vivir una experiencia muy próxima a la de Carlos de Foucauld entre los tuaregs, en el barrio marginal de Villejuif, donde llegaría a habitar en una barraca para acercarse a unas gentes alejadas de Dios y de los demás hombres.

París había sido, además, el lugar de su ordenación sacerdotal en 1923, con cincuenta años, y el punto de partida para una actividad apostólica a lo largo del mundo con escalas en Estados Unidos o Japón. Su labor era completada por sus libros, entre los que tuvieron un gran éxito aquellos que recogían los pensamientos que iba anotando en hojas de bloc o en sobres, y a los que luego daba forma definitiva. Eran llamadas de atención a una sociedad no pocas veces frívola y aburrida. Ghika consideraba el aburrimiento como una forma de cobardía, aunque a la vez lo consideraba como un signo de la vocación divina del hombre.

La liturgia del prójimo

Aquel París podía haber colmado las expectativas de muchas vidas, pero Ghika eligió quedarse en Rumania desde el verano de 1939, cuando la Segunda Guerra Mundial era inminente. Quería quedarse para aliviar el sufrimiento de tantas personas, compatriotas o refugiados, durante el conflicto y en los años que seguirían, con la llegada del comunismo. «No es Dios quien se oculta, son las cosas las que nos lo ocultan», había escrito en sus años parisinos, y seguía pensando lo mismo. Los horrores inhumanos de aquel tiempo no eclipsaron a Dios. Seguía estando presente, entre otras cosas, porque «nada hace a Dios tan próximo como el prójimo».

Vladimir Ghika acuñó la expresión liturgia del prójimo, que también calificó de liturgia de la necesidad, quizás influido por el espíritu de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl, a las que ayudó a instalar un dispensario en la Rumanía de hace un siglo. Su encuentro con los pobres y necesitados de todas clases era una prolongación de la Misa que celebraba diariamente. De Ghika podía decirse que luchaba por tener unidad de vida. Lo vemos en otro de sus pensamientos: «Para ser perfecto, es preciso que tus oraciones sean verdaderas acciones, y tus acciones verdaderas plegarias». Al encontrarse con los necesitados, tenía la convicción de que era el momento de la unión entre el Cristo salvador y el Cristo sufriente, y de la integración de ambos surgiría un Cristo resucitado y glorioso.

El mismo Cristo junto al que ya vive e intercede por los hombres de hoy, tal y como ha reconocido la Iglesia, al beatificarlo el pasado 31 de agosto.