Decía Chesterton hace más de 100 años que se discute sobre «libertad» o «progreso»; pero esa discusión no es más que «un truco para evitar discutir sobre lo que es bueno». Hoy ya ni siquiera es necesario discurrir sobre aquellas palabras mágicas; basta invocarlas para acogerse a su sagrado tabú. La cuestión sobre lo bueno no solo se ha escabullido tras esos términos bonachones de la nueva piedad popular, sino que queda absolutamente suprimida; el bien común ya no se elude, sino que directamente ha dejado de existir.

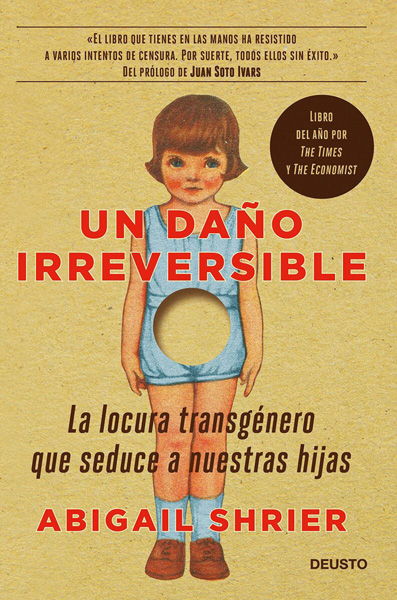

La supresión de ese espacio de discusión supone un retroceso cultural y político, pero sus consecuencias van más allá de esos ámbitos. Abigail Shrier ha querido mostrar cómo esa actitud dogmática respecto a la cuestión trans está generando Un daño irreversible (Deusto, 2021). Ella no es católica, y ni siquiera conservadora. Tampoco está en contra de la transexualidad por principio. Sencillamente se niega a matar moscas a cañonazos, aceptando la brocha gorda de una ideología sin fundamento científico que impide la discusión y cuyos damnificados son aquellos a los que a ciegas dice defender.

Los datos son contundentes: en EE. UU. el fenómeno se ha multiplicado por 1.000 (de 0,002 % a 2 %) y en Inglaterra, por 4.000. Además, lo que era estadísticamente masculino, es ahora femenino. Pero las causas de esa anomalía no se analizan, sino al contrario: se afirma como progreso inapelable de la libertad. Shrier solo pide que se reconozca que «hay diferentes caminos que pueden conducir a la disforia de género» y que «es un error intelectual y clínico pensar que solo hay una “causa” que explique la disforia». Uniéndose a otras voces disidentes, plantea la gran pregunta: ¿y si estamos ante una moda, esto es, ante una estrategia social para evitar la angustia identitaria del adolescente?

Por eso reclama sensatez: el adolescente en busca de su identidad experimenta, juega arriesgando sin vislumbrar las consecuencias, ya que suele fracasar en sus predicciones de futuro y en la evitación de riesgos bien vistos entre sus pares. Entonces, si la adolescencia es un «tumultuoso autodescubrimiento», «¿por qué demonios íbamos a presumir que ya han descubierto todo sobre sí mismos?». ¿Por qué predomina la «terapia afirmativa»? ¿La autoafirmación efervescente de una niña de 13 años es más veraz que su aparato reproductivo, su ADN o su estructura ósea?

Todo parece converger en esa dirección. En las redes los niños bucean y someten su angustia al criterio de unos influencers cuya única autoridad se basa en su propia experiencia, que se vende como una salida feliz ante el rechazo o la ansiedad social del tipo que sea. A su vez, las escuelas han allanado el terreno jugando con los intercambios de roles. Los terapeutas, más militantes que científicos, someten a los padres al autodiagnóstico de sus niños bajo la amenaza del suicidio (asociación estadísticamente falsa). Las voces disidentes de científicos se aplastan con el rodillo del lobby a base de leyes y presión institucional.

Con ello solo se acalla las voz de los arrepentidos, el dolor y los riesgos y el rugido de la infelicidad. Pero con fuerza resuenan en la multitud de testimonios que recoge: la felicidad prometida no llega, porque la causa de la infelicidad «no es física y observable, sino mental e imprecisa, no hay un final natural […]. Al igual que la propia angustia, la cura sigue y sigue». El hombre supera infinitamente al hombre, dirá Pascal. Ese inacabable esfuerzo prometeico de autofabricación saca a la luz lo que la semana pasada sugería Hadjadj: la fe debe unirse a estas voces disidentes, salvando el diálogo, la razón y la cultura para que salga a flote el misterio dadivoso de la existencia.

Abigail Shrier

Deusto

2021

304

19,95 €