Anda, tu hijo vive

Lunes de la 4ª semana de Cuaresma / Juan 4, 43-54

Evangelio: Juan 4, 43-54

En aquel tiempo, salió Jesús de Samaría para Galilea. Jesús mismo había atestiguado: «Un profeta no es estimado en su propia patria».

Cuando llegó a Galilea, los galileos lo recibieron bien, porque habían visto todo lo que había hecho en Jerusalén durante la fiesta, pues también ellos habían ido a la fiesta.

Fue Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino.

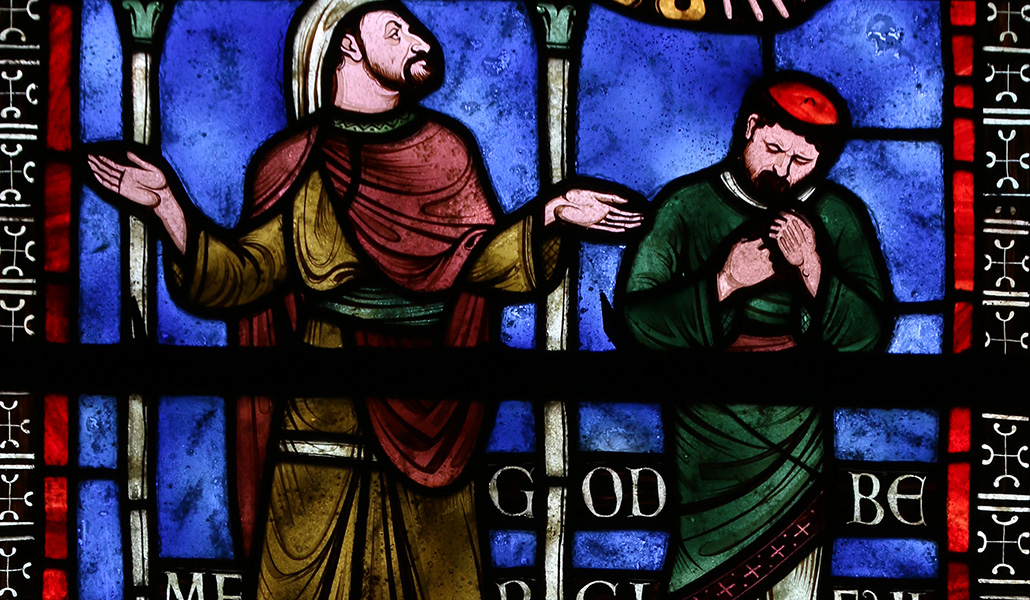

Había un funcionario real que tenía un hijo enfermo en Cafarnaún. Oyendo que Jesús había llegado de Judea a Galilea, fue a verlo, y le pedía que bajase a curar a su hijo que estaba muriéndose.

Jesús le dijo: «Si no veis signos y prodigios, no creéis».

El funcionario insiste: «Señor, baja antes de que se muera mi niño».

Jesús le contesta: «Anda, tu hijo vive».

El hombre creyó en la palabra de Jesús y se puso en camino. Iba ya bajando, cuando sus criados vinieron a su encuentro diciéndole que su hijo vivía. Él les preguntó a qué hora había empezado la mejoría. Y le contestaron: «Ayer a la hora séptima lo dejó la fiebre».

El padre cayó en la cuenta de que esa era la hora en que Jesús le había dicho: «Tu hijo vive». Y creyó él con toda su familia. Este segundo signo lo hizo Jesús al llegar de Judea a Galilea.

Comentario

En Galilea «lo recibieron bien, porque habían visto todo lo que había hecho». Acogen su llegada por sus milagros. Los prodigios son un arma de doble filo: por un lado, llaman la atención sobre Jesús, que es quien tiene el poder; pero, por otro lado, esconden a Jesús cuando ponen el centro de interés sobre la posibilidad de resolver situaciones. Es necesario dar un paso del signo al significado, del milagro al misterio de Jesús; de lo contrario el mismo prodigio que inicia el proceso de fe también lo detiene. Por eso, Jesús se queja: «si no veis signos y prodigios, no creéis», porque la gente tiende a detenerse en el prodigio.

Pese a la queja, Jesús cede ante la insistencia del padre que el suplica el milagro: «Señor, baja antes de que se muera mi niño». Aquella petición le conmueve. Ese padre preocupado por la muerte del hijo se parece a la tensión que percibe en el Padre del cielo respecto de su propia muerte en la cruz. En esa pasión entrañable del Padre del cielo se recogen todos los sufrimientos de todos los hombres por los hijos. Aquel descenso de Cristo a la muerte se antepone a todos los sufrimientos —«Señor, baja antes de que se muera mi niño»— y los llena de esperanza, porque es el «primogénito de entre los muertos» (Col 1, 18) que hace nacer dentro de la muerte la vida eterna: «Regocijaos, alegraos por siempre por lo que voy a crear: yo creo a Jerusalén “alegría”, y a su pueblo, “júbilo”. Me alegraré por Jerusalén y me regocijaré con mi pueblo, ya no se oirá en ella ni llanto ni gemido; ya no habrá allí niño que dure pocos días» (Is 65, 18-20; 1ª L).