Al servicio de la concordia religiosa y civil

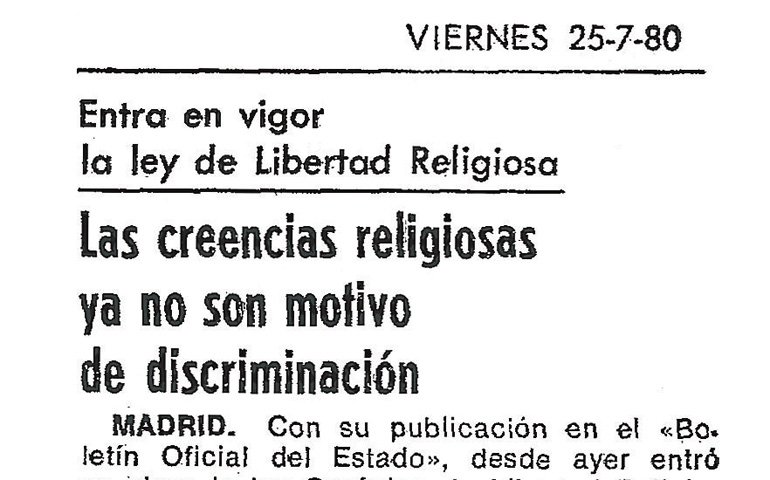

Hace 40 años, el 5 de julio de 1980, el rey sancionaba la Ley Orgánica de Libertad Religiosa, que pocos días antes había sido aprobada por las Cortes Generales sin ningún voto en contra y con tan solo cinco abstenciones

El 5 de julio de 1980 el rey Juan Carlos I sancionaba la Ley Orgánica de Libertad Religiosa, que pocos días antes había sido aprobada por las Cortes Generales sin ningún voto en contra y con tan solo cinco abstenciones. El ministro de Justicia, Íñigo Cavero, al defenderla en el Senado, había afirmado: «La ley supondrá indudablemente un paso de gran dimensión histórica […], contribuyendo a un futuro de concordia religiosa y civil, de la que está necesitada nuestra comunidad».

El 29 de diciembre de 1978, el mismo día de la entrada en vigor de la Constitución, Adolfo Suárez disolvía las Cortes y convocaba elecciones generales para el 1 de marzo de 1979. La Constitución supuso un cambio substancial del modelo de regulación del hecho religioso, que se plasmó en su artículo 16. Frente al Estado confesional, los constituyentes establecieron el nuevo modelo anclado en los principios de libertad religiosa, laicidad, igualdad religiosa ante la ley y cooperación entre el Estado y las confesiones, integrados armónicamente. La libertad religiosa era la piedra angular del nuevo sistema constitucional.

Las elecciones del 1 de marzo de 1979 dieron de nuevo la victoria a UCD. Tras lograr la investidura, Adolfo Suárez formó su tercer Gobierno el 6 de abril. Un capítulo fundamental de su programa era el desarrollo legislativo de la Constitución, tanto en lo que se refiere a libertades y derechos fundamentales como a los elementos orgánicos e institucionales. La libertad religiosa tuvo carácter preferente, pues se pretendía disponer lo antes posible del marco en el que ejercer el derecho a la libertad religiosa y el principio de cooperación del Estado con las Iglesias y confesiones. Hay que tener en cuenta que el 3 de enero de ese mismo año se habían firmado en la Ciudad del Vaticano los Acuerdos con la Iglesia católica que sustituían íntegramente al Concordato de 1953. Faltaba solamente su ratificación por las Cortes, dada su naturaleza de tratado internacional.

La tarea de elaborar la nueva Ley de Libertad Religiosa correspondía al Ministerio de Justicia, del que era titular Íñigo Cavero. Le acompañé en aquel cometido, al haberme nombrado primer director general de Asuntos Religiosos en la etapa constitucional.

Los criterios que se fijaron para la elaboración del proyecto de ley fueron básicamente tres. Primero, debería ser una ley sobria y de intervención mínima por parte del Estado. Segundo, había que procurar que lograra el mismo consenso parlamentario que el logrado en la Constitución, así como la conformidad y apoyo de las confesiones minoritarias. Tercero, para desarrollar el principio de cooperación plasmado en el artículo 16 de la Constitución debería adoptar el llamado modelo convencional o de regulación mediante acuerdos de las relaciones entre el Estado y las Iglesias y confesiones.

En cuanto al primer criterio, el proyecto de ley constaba solamente de ocho artículos. Pretendía recoger el núcleo esencial de los derechos de los individuos y comunidades religiosas, dando relevancia al reconocimiento de estas como sujetos titulares de los derechos derivados de la libertad religiosa. El espíritu de la ley era regular solo lo imprescindible, ya que es más coherente en un orden de libertad regirse por los usos, costumbres y convenciones, que pueden adaptarse a los cambios de una sociedad dinámica.

El diálogo con las confesiones religiosas fue muy relevante en el proceso de elaboración del proyecto de ley. Fruto de esa colaboración fue la redacción de un valioso documento de bases, que sirvió para articular el proyecto de ley. Fue el preludio de la fecunda labor que ha desarrollado la Comisión Asesora de Libertad Religiosa a lo largo de estos 40 años.

El consenso parlamentario se logró, lo que permitió decir al ministro Cavero en sede parlamentaria: «Por primera vez en España se ha asumido seriamente y al mismo tiempo de manera moderna, a la altura del tiempo histórico que nos cabe vivir, el fundamental derecho a la libertad religiosa, arrumbando viejas y definitivamente superadas querellas históricas en el campo religioso». Así lo pensábamos muchos en aquel momento.

Dos hechos convergentes propiciaron aquel clima de entendimiento. Por una parte, el cambio de actitud hacia el hecho religioso, y en concreto hacia la Iglesia católica, de los partidos que se habían caracterizado, en especial durante la II República, por un radical anticlericalismo. Sus líderes supieron conducir a sus partidos a una actitud templada, de reconocimiento del hecho religioso como digno de protección, lo que implica una concepción de laicidad positiva, como ha subrayado nuestro Tribunal Constitucional. Y, por otra parte, la contribución de la Iglesia y del mundo católico a crear las condiciones espirituales para que el consenso constitucional fuese posible, a partir del Concilio Vaticano. Lo que le ha hecho decir, con razón, a Olegario González de Cardedal: «Sin el Concilio no hubiera sido posible la Constitución tal como de hecho llegó a ser».

La ley estableció el marco de los acuerdos de cooperación de las confesiones «con notorio arraigo» con el Estado. Hasta ahora se han suscrito con la comunidad judía, las iglesias evangélicas y la comunidad musulmana. Faltaría el acuerdo con las iglesias ortodoxas, pero dificultades entre ellas han impedido su culminación.

A los 40 años de su vigencia, me parece justo reconocer que la voluntad de la ley no fue otra que servir a la concordia religiosa y civil de los españoles y que la inmensa mayoría de las fuerzas políticas de entonces confluyeron en este noble propósito. Esto es lo que representa la Ley de Libertad Religiosa de 1980. Muchos coincidirán conmigo que lo deseable es que esa voluntad de concordia prevalezca en la España de 2020.