Las dos caras de la era Trump

Esperar a ver «lo que hace y ahí se evalúa». Esta fue la respuesta del Papa cuando el diario El País le preguntó sobre Donald Trump justo en el mismo momento de su toma de posesión. Los acontecimientos se han sucedido desde ese viernes 20 de enero a velocidad de vértigo. Los ha habido para todos los gustos

El 24 de enero fue aprobada por amplia mayoría en el Congreso estadounidense un proyecto de ley presentado por Chris Smith y Dan Lipinski, representantes republicano y demócrata respectivamente, que –si pasa el filtro del Senado– prohibirá financiar con fondos públicos el aborto en EE. UU. El cardenal Dolan, arzobispo de Nueva York, había animado por carta al Congreso a apoyar una iniciativa que, aseguró, salvará muchas vidas.

La buena noticia no llegaba sola. La víspera, en su primer lunes en el Despacho Oval, Trump reinstauró por decreto la llamada Política de Ciudad de México, que prohíbe financiar con dinero público a organizaciones que realizan o promueven abortos en el extranjero. La ley fue aprobada en 1984 por Ronald Reagan y, desde entonces, ha sido sistemáticamente abolida por los presidentes demócratas (Clinton y Obama) y rescatada por los republicanos (G.W. Bush y Trump). Al informar sobre ello en su primer encuentro diario con la prensa, el nuevo portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer, afirmó que «el presidente, no es ningún secreto, ha dejado muy claro que es un presidente provida».

El debate sobre las credenciales provida de Trump ha sido recurrente en las últimas semanas. En 1999, cuando concurrió por primera vez a las elecciones (por el Partido de la Reforma) Trump declaró a la NBC que, personalmente, «odia» el aborto, pero se declaró «muy pro elección» (de la mujer), incluso en el más radical de los supuestos, el llamado «aborto de nacimiento parcial», que permite matar al niño durante el parto, cuando una parte de su cuerpo, pero no todo, ha asomado ya. En la campaña de 2016, el entonces candidato republicano comenzó declarándose «provida con excepciones», pasó a decir que le gustaría que esta materia no estuviera regulada a nivel federal sino por parte de cada uno de los 50 estados, y terminó prometiendo que nombrará para el Supremo a jueces afines a la causa.

Caso distinto es el de su vicepresidente, Mike Pence, un histórico provida, antiguo católico convertido al evangelismo que, como gobernador de Indiana, tuvo algún sonoro encontronazo con los obispos por su oposición a la acogida a refugiados. Pence asistió el pasado viernes con su mujer a la Marcha por la Vida de Washington, convirtiéndose en el más alto dignatario que acude en los 43 años de historia de una cita que conmemora la legalización del aborto por parte del Tribunal Supremo en la sentencia Roe contra Wade de 1973. Lejos de limitarse a hacer acto de presencia, el número 2 de la Administración ofreció a los asistentes un vibrante discurso, en el que prometió que «no descansaremos hasta que restauremos una cultura de la vida en América para nosotros y nuestra posteridad». Donald Trump expresó vía Twitter su apoyo a la Marcha, que, según las estimaciones del diario USA Today, reunió a medio millón de personas.

Por medio del cardenal Parolin, secretario de Estado vaticano, el Papa envió un mensaje, agradeciendo «este impresionante testimonio de la sacralidad de toda vida humana». Participaron varios obispos, entre ellos Sean O’Malley, cardenal de Boston, quien horas después se declaró «muy contento» por la asistencia del vicepresidente, si bien añadió que la inmigración ha pasado a «ocupar un lugar central en nuestra vida nacional en este momento». El presidente Trump acababa de firmar ese mismo viernes un decreto prohibiendo la entrada en el país a personas de confesión musulmana procedentes de Irán, Siria, Irak, Somalia, Sudán, Yemen y Libia. El caos se apoderó de los principales aeropuertos del país, con personas rechazadas en la frontera a pesar de tener todos sus papeles en regla.

«Un momento oscuro»

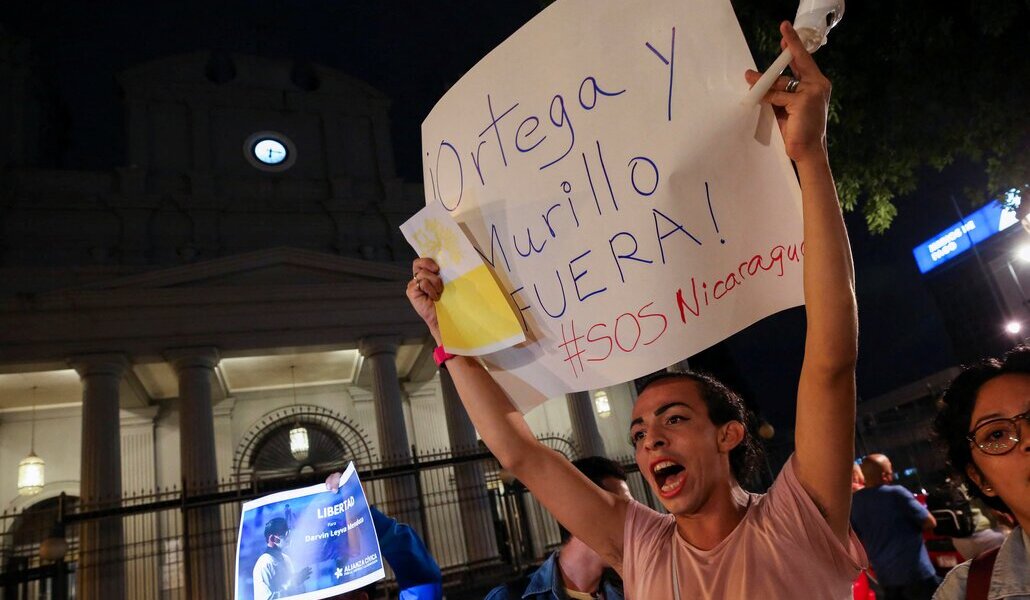

«Un momento oscuro en la historia de Estados Unidos». Con esta dureza calificaba el arzobispo de Chicago, el cardenal Cupich, un decreto presidencial «contrario tanto a los valores católicos como americanos». Las protestas ciudadanas no tardaron en sucederse por todo el país contra una orden que estigmatiza a cualquier musulmán como sospechoso de terrorismo, y penaliza con la retirada de fondos públicos a las llamadas «ciudades santuario», como Nueva York, que ofrecen ayuda a los refugiados.

Unos días después, a la voz de «muchos hermanos obispos» se sumó la del presidente y vicepresidente de la Conferencia Episcopal, el cardenal Daniel DiNardo y monseñor José H. Gómez. En un comunicado conjunto, se comprometían a que «la Iglesia no vacilará en su defensa de nuestros hermanos de todos los credos que sufren a manos de perseguidores sin piedad». Es el caso también de los musulmanes que huyen del Daesh, «familias no distintas de la tuya o la mía», que «podrían haberse librado si se hubieran rendido a la visión violenta» de los yihadistas. «Acoger al extranjero y a los que huyen no es una opción entre otras en la vida cristiana. Es la forma misma del cristianismo», recordaban.

Ni siquiera gustó el decreto a las minorías cristianas de los países a las que dice defender Trump. El patriarca de Babilonia de los Caldeos y presidente del episcopado iraquí, Louis Sako, aseguró a la agencia Fides que la decisión fomenta «los prejuicios» contra los cristianos y «nutre las tensiones con nuestros conciudadanos musulmanes», muchos de los cuales –recordó– sufren la misma persecución por parte de los fundamentalistas. Las críticas llegaron también de las principales comunidades judías de Estados Unidos, que anunciaban que seguirán trabajando para «proveer asistencia y apoyo a los inmigrantes, refugiados y buscadores de asilo».

La decisión provocó las protestas de la Liga Árabe y de varios de los países afectados, convirtiéndose en la segunda crisis internacional en solo una semana de mandato. La primera, el miércoles, se produjo con el decreto por el que Trump completará la construcción del muro con México iniciado por Clinton y Bush, con el escarnio añadido de hacérselo pagar a su vecino del sur mediante aranceles que, en la práctica, pueden suponer la defunción del tratado de libre comercio con México y Canadá. El aislacionismo es otra de las señas de identidad del nuevo presidente, que, apenas tomó posesión del cargo, anunció la retirada norteamericana del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (los países de la región miran ahora a China para que ocupe ese vacío) y ha seguido animando a los europeos a abandonar la UE.

Un aluvión de comunicados episcopales a ambos lados de la frontera recibió el anuncio de construcción del muro. El presidente del Comité de Migración del episcopado estadounidense, monseñor Joe Vasquez, aseguró que la medida pondrá vidas humanas «innecesariamente en peligro», «desgarrará a las familias y provocará miedo y pánico en comunidades».

Inmune a las críticas, el presidente siguió abriendo nuevos frentes para la polémica. Ese mismo día, en su primera entrevista televisiva, Trump defendió la utilidad de la tortura en los interrogatorios a sospechosos de terrorismo.

«La Santa Sede está preocupada» por la construcción del muro, «porque no afecta solo a la situación con México, sino que manda una señal al mundo», decía el viernes a la agencia de noticias estatal mexicana, Notimex, el prefecto del nuevo dicasterio para la Promoción del Desarrollo Humano Integral, el cardenal Peter Turkson. El purpurado ghanés expresaba, sin embargo, su convencimiento de que, a largo plazo, la medida está condenada al fracaso: «Un presidente puede construir un muro, pero llegará otro presidente que lo derribará», dicho lo cual recordó que «no solo Estados Unidos quiere construir muros contra los inmigrantes, también Europa».