¡Qué bello es ver a un anciano feliz!

Domingo. Octava de Navidad. La Sagrada Familia: Jesús, María y José / Lucas 2, 36-40

Evangelio: Lucas 2, 22-40

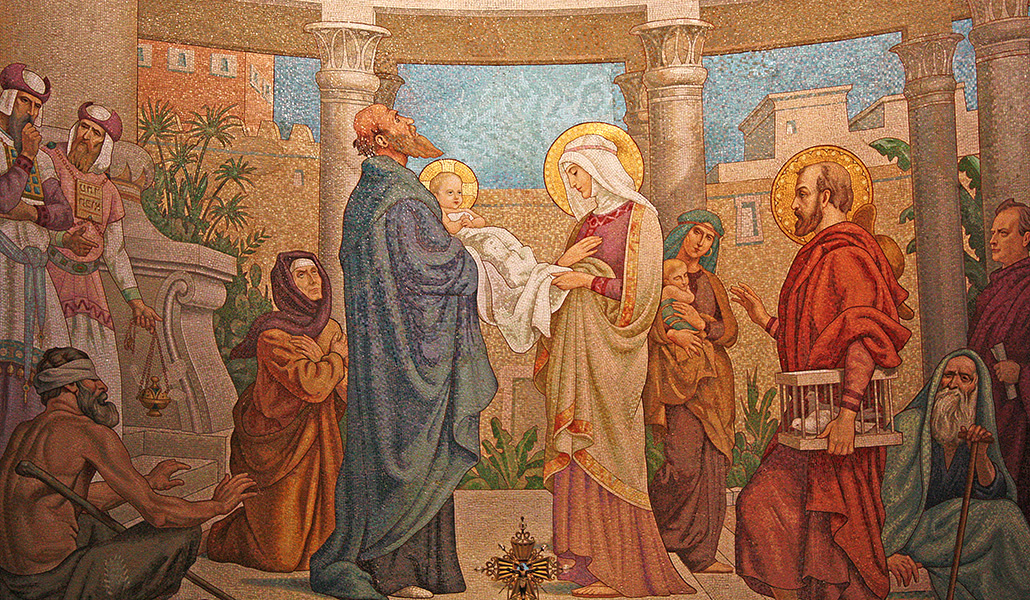

Cuando se cumplieron los días de su purificación, según la ley de Moisés, lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor, de acuerdo con lo escrito en la ley del Señor: «Todo varón primogénito será consagrado al Señor», y para entregar la oblación, como dice la ley del Señor: «un par de tórtolas o dos pichones».

Había entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, hombre justo y piadoso, que aguardaba el consuelo de Israel; y el Espíritu Santo estaba con él. Le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de ver al Mesías del Señor. Impulsado por el Espíritu, fue al templo. Y cuando entraban con el niño Jesús sus padres para cumplir con él lo acostumbrado según la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo:

«Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz. Porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos: luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel».

Su padre y su madre estaban admirados por lo que se decía del niño. Simeón los bendijo y dijo a María, su madre:

«Este ha sido puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten; y será como un signo de contradicción —y a ti misma una espada te traspasará el alma—, para que se pongan de manifiesto los pensamientos de muchos corazones».

Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, ya muy avanzada en años. De joven había vivido siete años casada, y luego viuda hasta los ochenta y cuatro; no se apartaba del templo, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones noche y día. Presentándose en aquel momento, alababa también a Dios y hablaba del niño a todos los que aguardaban la liberación de Jerusalén. Y, cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño, por su parte, iba creciendo y robusteciéndose, lleno de sabiduría; y la gracia de Dios estaba con él.

Comentario

Los Evangelios están llenos de personas que, en el encuentro con Jesús, nos transmiten la belleza fascinante de una humanidad nueva. Este domingo aparece el anciano Simeón en el contexto de la presentación de Jesús en el templo de Jerusalén. La escena evangélica nos evoca que toda la vida encuentra su sentido, se nos da para desear y esperar a Cristo y poderle abrazar en la sencillez de lo humano. Hay un elemento muy significativo que recorre el texto de Lucas en este episodio: hasta tres veces subraya en tres versículos distintos la obra del Espíritu en este hombre anciano. Simeón fue al templo aquel día «movido por el Espíritu». Es el Espíritu el que hace posible la espera confiada y cierta, a pesar de nuestra tendencia a la desesperanza y el escepticismo. Simeón es un hombre consciente del designio verdadero y bueno de Dios sobre él y sobre toda la humanidad. Es un hombre «justo y piadoso» porque es fiel a dicho designio y espera en Dios sin apoyar la salvación en sus fuerzas y proyectos, sino en la petición y súplica confiada de Aquel que vendría como consuelo de Israel. No solo para él, sino para todo el pueblo.

Por eso dice el texto que «el Espíritu Santo estaba con él», porque es el Espíritu el que, desde el interior de la persona, suscita el deseo y la fidelidad al anhelo de verdad y bien que existe en nuestro corazón. Es el Espíritu Santo el que actúa en la vida del hombre antes de que sea explícitamente alcanzado por el Evangelio. Precede, realiza y consolida el encuentro con Cristo. El deseo de salvación que anida en toda la humanidad es el primer signo de la acción del Espíritu que empuja e impulsa sin dejar descansar al hombre hasta que los ojos puedan contemplar a Cristo.

El anciano Simeón muestra una docilidad al Espíritu porque confía en el cumplimiento de la promesa inscrita en su corazón. La obra del Espíritu como deseo de amor infinito es testigo y signo inconfundible del cumplimiento que consiste en poder ver a Cristo, abrazarlo y seguirlo, aunque sea en el último momento de la vida como le pasó a Simeón. Esta espera y el cumplimiento de las promesas nos une en una fraternidad nueva, porque es donde más originalmente nos reconocemos con la misma hechura. Y el Señor nos hace caminar juntos para poder sostenernos en la confianza de que el mismo que comenzó la obra buena en nosotros la llevará a término (cf. Flp 1, 6).

Precisamente la familia es ese lugar primigenio donde Dios ha pensado custodiar y guiar a su plenitud el deseo de felicidad del hombre. Por eso el mismo Cristo ha querido crecer y vivir en el seno de una familia, mostrando así su voluntad para responder al deseo de felicidad y plenitud del hombre. Una familia que nos introduce en la gran familia de Dios (cf. Ef 2, 19), porque se nos comunica su misma vida ya que «a cuantos lo recibieron, les dio poder de ser hijos de Dios» (Jn 1, 12). El deseo de salvación custodiado y guiado por el Espíritu es lo que explica la belleza de la vida del anciano Simeón y la profetisa Ana, también de avanzada edad. Esa belleza se volvió resplandeciente como nunca cuando alcanzó su fin. La sobreabundancia del don acogido en la sencillez de aquel Niño hizo que sus vidas fueran una prolongación del resplandor de aquel que ha venido como «luz del mundo» (Jn 8, 12). Una luz reflejada en los rostros de aquellos ancianos para todas las naciones, para todos los pueblos, para todos los que viven en tinieblas y en sombras de muerte. ¡Qué bello es ver a un anciano feliz! Y cuánto lo necesitamos.