Capitalismo contra ecología

«Monsanto se ha apoderado de la Argentina. Ha llegado al campo un nuevo capitalismo duro, salvaje». Así describe Jorge Rulli, activista argentino del Grupo de Reflexión Rural, la irrupción de los cultivos transgénicos. Su valoración es ampliamente compartida en comunidades rurales e indígenas de América Latina y Asia

«En la cumbre anual sobre el clima de la ONU que se celebrará en París a finales de año, los Gobiernos debatirán las complejidades de la reducción de las emisiones de gases efecto invernadero. Mientras, lejos de los pasillos del poder, muchas personas que ya están tomando medidas para proteger el medio ambiente están pagándolo con sus vidas». En 2014, fueron asesinados 116 activistas, según recogía en abril ¿Cuántos más?, el informe anual de la organización Global Witness.

Tres cuartas partes de los asesinatos se produjeron en América Latina. Las víctimas fueron, en gran medida, miembros de comunidades indígenas. La causa: la presión de grandes terratenientes –con apoyo paramilitar o policial– para hacerse con el control de tierras y dedicarlas a la minería, a la tala, a la construcción de presas o a la agroindustria, un boyante negocio en los últimos lustros, aunque los beneficios alcanzan sólo a una minoría.

Cultivos transgénicos de maíz, patata o algodón, y sobre todo de soja –el llamado oro verde– han invadido Sudamérica. La nueva variedad de soja producida en laboratorio ha provocado una acumulación de tierras sin precedentes, por ejemplo, en Paraguay, donde el 2 % de la población posee ahora alrededor del 85 % de la superficie cultivable.

El genoma generado en laboratorio hace a las plantas más resistentes a ciertas plagas, o en el caso de la soja, a un herbicida producido por la misma empresa que vende las semillas, Monsanto. Esto permite introducir procesos de economía de escala y reduce drásticamente la necesidad de mano de obra. De este modo, el agricultor tradicional ha sido reemplazado por el técnico especialista, explica Jorge Rulli, fundador del Grupo de Reflexión Rural y antiguo responsable en el Ministerio de Agricultura argentino, hasta que su oposición a los cultivos transgénicos hizo insostenible su continuidad.

Su oposición tiene, en primer lugar, motivación social. En todo el Cono Sur, los cultivos transgénicos han forzado a cientos de miles de campesinos a emigrar a las ciudades. Se hacinan en los suburbios, donde el Estado no llega. «Está entrando el narco y controlando ciudades enteras de Argentina, como en México», denuncia Rulli.

La extensión de los transgénicos es una de las principales manifestaciones «del poder que está empleando en el mundo el neocapitalismo transnacional a través de las grandes corporaciones transnacionales», afirma Manuel Araus, uno de los responsables de la Campaña por la Justicia en las Relaciones Norte-Sur del Movimiento Cultural Cristiano. Un pequeño número de multinacionales (Monsanto, Bayer, Syngenta, Dupont, Basf, Dow), con la complicidad de varios Estados, se está apropiando de «recursos naturales que son, por derecho propio, patrimonio de los pueblos», y al proceso «le acompaña la violencia sobre los empobrecidos y sus medios de subsistencia (expropiación, desempleo, bajadas de los salarios…) Podemos hablar con propiedad, por tanto, de robo, saqueo o expolio».

Además de perjuicios irreparables para el medioambiente y posibles «daños para la salud en los consumidores», la expansión de los transgénicos está generando una «gran concentración de la riqueza» y «aumento de la desigualdad», y está disolviendo los lazos comunitarios que unían a los agricultores, afirma.

El gran peso de la responsabilidad recae sobre «los productores», blindados por un sistema opaco, en el que «el poder sigue la táctica de la tinta del calamar». Pero a juicio de Araus, también el consumidor –«que es el precarizado, al que han bajado los salarios, al que le han recortado sus derechos sociales y le han dejado en el paro»– debe adquirir conciencia de que el modelo se sustenta en «las formas de vida consumistas que hemos aceptado» y que «nos colocan en una actitud de complicidad».

Manuel Araus llama también la atención sobre el «papel del Gobierno de España». Somos «casi el único país de la Unión Europea que ha aceptado el cultivo de transgénicos de Monsanto, en 67 municipios (principalmente Andalucía)», lo que nos convierte «en el caballo de Troya de los intereses de las empresas de transgénicos en Europa». Esta alianza se inició con el Gobierno de Rodríguez Zapatero, y la continuó el PP, con Arias Cañete al frente del Ministerio de Agricultura, asegura. «¿Qué gana España con esto? No lo tengo claro».

Invasión transgénica

Los latifundistas son el último eslabón de la cadena. A raíz de la comercialización en EE. UU. de los transgénicos, a partir de los años 90, tres multinacionales se han hecho rápidamente con el dominio de más del 50 % del mercado mundial de semillas, y, al ritmo actual, no tardarán en controlar la práctica totalidad de alimentos que se consumen en el planeta. Lo recoge la organización Ecologistas en Acción en el informe Información para un debate sobre transgénicos. La empresa biotecnológica más poderosa y conocida es Monsanto, dueña y señora del mercado mundial de soja transgénica. La polémica ha acompañado históricamente a esta multinacional norteamericana, con excelentes conexiones con el poder político [lo documenta el documental El mundo según Monsanto, producido por Arte France, en colaboración con la cadena pública alemana WDR y otras televisiones]. En 1992, la compañía obtuvo una decisiva victoria cuando la Agencia de Alimentos y Medicamentos (FDA), de EE. UU., dictaminó que existe una «equivalencia sustancial» entre una planta genéticamente modificada y una planta natural. En otras palabras: no hay necesidad de someter a la habitual batería de pruebas a los nuevos organismos artificialmente generados en laboratorio, a diferencia de lo que sucede cada vez que un producto incorpora un nuevo aditivo alimentario. Esta decisión ha sido asumida después por varios países de América Latina y Asia (frente a la resistencia de la Unión Europea), que han aceptado la tesis apriorística de que no hay diferencia entre un producto transgénico y otro natural, pese a que existen estudios en animales, aún no concluyentes, que muestran serias consecuencias en la salud.

Con la maquinaria gubernamental norteamericana a su favor, la soja transgénica se expandió rápidamente por Brasil, Argentina y otros países de la región, generando una burbuja especulativa que, en los últimos años, se ha desinflado. La producción se destina al mercado chino, a los biocombustibles o la alimentación de animales en Europa, único supuesto en el que la UE permite su importación.

La soja genéticamente modificada es resistente al glifosato, herbicida producido por Monsanto. El problema es que no tardan en aparecer nuevas variedades de malas hierbas resistentes a este producto, lo que exige un uso cada vez más intensivo de herbicida. Además, el agricultor no está autorizado a recoger las semillas y plantarlas al año siguiente, ya que están protegidas por patentes. En ocasiones, debe comprometerse por contrato a destinar su producción a empresas compradoras aprobadas por Monsanto.

Otro problema no menor relacionado con los transgénicos es la paulatina desaparición de especies naturales, que sucumben ante la invasión de variedades creadas en laboratorio.

Monsanto, dueño de Argentina

Con más de 20 millones de hectáreas dedicadas a la soja transgénica, «Monsanto se ha apoderado de la Argentina», lamenta Jorge Rulli. «Ha llegado al campo un nuevo capitalismo duro, salvaje, de maquila», que va esquilmando la fertilidad del suelo y altera profundamente el hábitat social. La expansión de este modelo productivo –cree– ha sido posible gracias al apoyo entusiasta a las biotecnologías por parte de la izquierda latinoamericana, desde el régimen castrista, al Partido de los Trabajadores de Dilma Rousseff, en Brasil. «Hay una nueva oligarquía, procedente del comunismo, que siente verdadera fascinación por estas técnicas».

Pero, frente al argumentario de las compañías biotecnológicas, la seguridad alimentaria no tiene nada que ver con este proceso, a diferencia de lo que pudo ocurrir con la industrialización del campo con las llamadas revoluciones verdes de la segunda mitad del siglo XX, dirigidas por los Estados. «Lo de ahora es especulación pura», dice Rulli. Si alguien pensaba que los transgénicos eran la solución para acabar con el hambre, la hambruna que azotó en 2001 Argentina, toda una potencia agraria, echó definitivamente por tierra ese mito. O eso parecía… En lugar de abrirse un debate nacional serio, «se aprovechó la hambruna para generalizar la soja transgénica y mejorar su imagen. La utilizaron como parte de una campaña de legitimación», con la complicidad involuntaria de Cáritas y de la Iglesia argentina, que repartieron la soja entre la población hambrienta.

Rulli se dirigió al cardenal Jorge Bergoglio, entonces Presidente del episcopado, y a monseñor Casaretto, Presidente de Cáritas, y les alertó sobre presuntas muertes y enfermedades provocadas por las fumigaciones masivas de los campos de soja. La Iglesia –añade Rulli– empezó a tomar distancia de los transgénicos, pero el objetivo de la consolidación de la biotecnología en el país había sido ya alcanzado. «Ya nadie cuestiona ese modelo de desarrollo. Hoy, Argentina se ha convertido en una sociedad infeliz, postrada, pasto de los fondos buitre, aplastada por la deuda externa… Todo el dinero que ha traído la soja ha servido sólo para que los nuevos ricos viajen a Europa a mostrar su riqueza a los parientes lejanos. Nada más».

El Grupo de Reflexión Rural ha fundado en Argentina un espacio ecuménico de reflexión ecológica. De sus trabajos ha informado Rulli al Papa y al cardenal Turkson, Presidente del Consejo Pontificio Justicia y Paz y responsable de preparar el borrador para la encíclica Laudato sii, que verá la luz el 16 de junio. Rulli advierte de que no hay que esperar de la encíclica soluciones técnicas a problemas complejos, pero confía en que el documento generará una «nueva conciencia en la Iglesia ante las problemáticas ecológicas, un tema decisivo en estos momentos».

También en la India, en el otro extremo del planeta, están penetrando a gran velocidad las multinacionales de la biotecnología. En el norte del país, la diócesis de Gorakhpur, fronteriza con Nepal, ha hecho una apuesta decidida por la agricultura ecológica, que la Cáritas local ha implantado en más de 50 aldeas, con el apoyo desde España de Manos Unidas. «Comprendimos que estaban gastando demasiado dinero en semillas, fertilizantes y pesticidas», explica el director de Cáritas, el sacerdote Varghese Alumchuvattil. La diócesis puso en marcha entonces un banco de semillas e instruyó a la población en los rudimentos de la agricultura ecológica. Quien no posee un pequeño terreno, produce fertilizantes y pesticidas ecológicos para el resto, y así consigue ahorrar y adquirir una pequeña propiedad. El proyecto se dirige preferentemente a mujeres, que se asocian en cooperativas, superando barreras de casta y de religión (hay en la zona una importante minoría musulmana). El modelo cooperativista es otra especie hoy en peligro de extinción en la India, debido a la invasión del algodón transgénico.

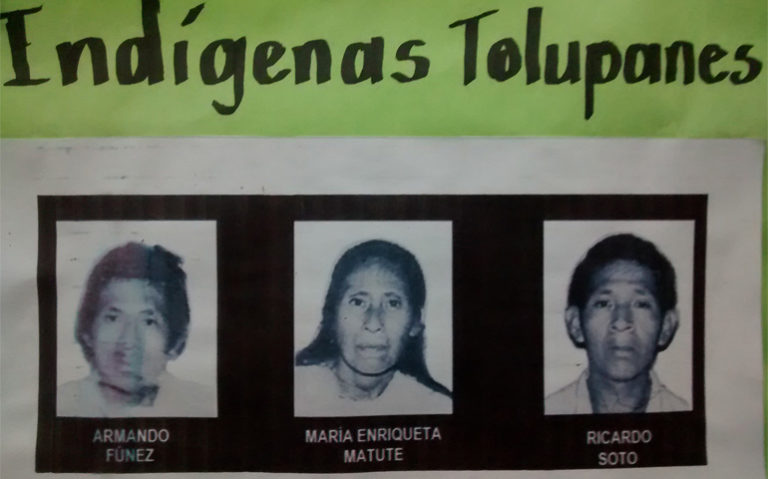

El Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia hondureño lleva a cabo, desde 2009, una campaña contra una mina de antimonio en Locomapa (Yoro). En agosto de 2013, hombres armados disolvieron a tiros una protesta pacífica, y asesinaron a Armando Fúnez y a Ricardo Soto. A María Enriqueta Matute la persiguieron hasta su casa y la acribillaron. Los crímenes continúan impunes. Varios líderes del grupo se escondieron tras el suceso. Este año, recibieron garantías de que podían regresar, pero uno de los que volvieron, Luis de Reyes Marcía, fue asesinado el 5 de abril. Documenta el caso la organización Global Witness, en el informe ¿Cuántos más?, que pone el foco sobre la situación en Honduras, el país, en términos relativos, con mayor número de asesinatos de activistas medioambientales en 2014, un total de 12. Entre 2010 y 2013, 82 campesinos fueron asesinados en disputas con empresas agroindustriales en el valle del Bajo Aguán. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado «la posible participación de autoridades estatales en los hechos denunciados».