La identificación con la vida y la misión del Señor

XIII Domingo del tiempo ordinario

Si hubiera que escoger una frase significativa, a modo de titular, en el pasaje evangélico de este domingo, probablemente nos fijaríamos en la afirmación: «El que no carga con su cruz y me sigue, no es digno de mí». La fuerza de este enunciado se encuentra en que contiene la palabra cruz, que inmediatamente es asociada por el cristiano a la mayor entrega que alguien ha mostrado por los hombres: Jesucristo dando su vida por nosotros. Pero, al mismo tiempo, la fuerza de la cruz no puede detenerse en ser un simple instrumento de tortura o el lugar físico donde Jesús muere. La grandeza del acontecimiento de la cruz está en que a través de la cruz se nos ha dado la vida. Este ha de ser, por lo tanto, el punto de partida para poder comprender lo que el Evangelio de este domingo pretende enseñarnos. Una de las claves para captar con profundidad el sentido de estas palabras aparecerá, de hecho, en la segunda lectura, tomada de la carta de san Pablo a los romanos, que identifica nuestro Bautismo con un Bautismo en la muerte de Jesús, para, más adelante, vincular con la Resurrección del Señor la vida nueva a la que se nos llama. Así pues, aunque el Evangelio de este domingo se detenga en las exigencias del discipulado, no podemos perder de vista que la meta y la recompensa, como dice el texto, de todo lo que se nos pide, ya está presente, puesto que ya disfrutamos de la vida eterna que se nos ha comunicado mediante el Bautismo y el resto de los sacramentos.

Perder y encontrar la vida

No es la primera vez que el Evangelio adopta el recurso literario de la paradoja con la finalidad de subrayar la grandeza de aquello que se nos promete. También puede resultar exagerada la alusión a dejar en segundo plano el amor a los padres o los hijos, dejando entrever una cierta oposición con el amor debido al Señor. Sin embargo, no es abolir el cuarto mandamiento lo que pretende Jesús, sino hacernos comprender que el discipulado no admite medias tintas. Debemos tener en cuenta que, en la época en la que el Señor pronunciaba estas palabras, la familia tenía incluso más importancia efectiva de la que tiene ahora. El vínculo con la familia proporcionaba no solo una estabilidad afectiva, sino, en caso de enfermedad, una atención personal, así como una defensa frente a la inseguridad reinante, difícil de obtener fuera de los padres o de los hijos. Así pues, la llamada del Evangelio no trata tanto de abandonar a la familia como de abandonarse en las manos del Señor. Perder la vida implica, ante todo, tener esta disposición interior sin buscar nada a cambio. El testimonio de los mártires y de los santos a lo largo de la historia ha dado sobradas pruebas, además, de que el abandono verdadero en las manos de Dios nunca ha ido acompañado de tristeza o sensación de haber perdido algo en la vida, sino, por el contrario, de la mayor alegría y paz que el hombre puede experimentar.

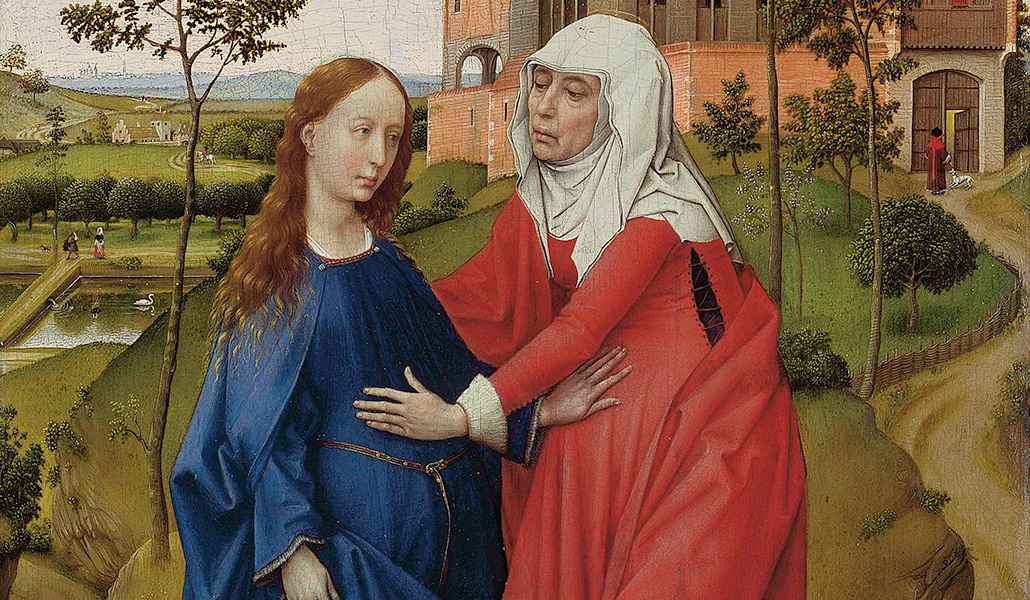

La hospitalidad hacia el discípulo

En línea con la primera lectura de este domingo, el Evangelio contiene unas significativas palabras del Señor que llaman a acoger a sus enviados, distinguiendo varias categorías: apóstoles, profetas, justos y pequeños. Todos ellos son discípulos de Cristo que, a su manera, anuncian la Buena Noticia y quieren vivir cuanto han aprendido del Maestro. Sabemos que para los pueblos orientales de esa época, la hospitalidad era un deber primario desde el punto de vista humano y religioso. Sin embargo, Jesús no se limita a valorar muy positivamente al que cumple con esta obra de misericordia, sino que, a la luz de este y otros pasajes del Evangelio, señala que quien atiende a quien necesita algo es como si lo hiciera con el mismo Jesús.

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus apóstoles: «El que quiere a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí; el que quiere a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí; y el que no carga con su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que encuentre su vida la perderá, y el que pierda su vida por mí, la encontrará. El que os recibe a vosotros, me recibe a mí, y el que me recibe, recibe al que me ha enviado; el que recibe a un profeta porque es profeta, tendrá recompensa de profeta; y el que recibe a un justo porque es justo, tendrá recompensa de justo.

El que dé a beber, aunque no sea más que un vaso de agua fresca, a uno de estos pequeños, solo porque es mi discípulo, en verdad os digo que no perderá su recompensa».