El mito que no quería ser nada más que un hombre

Sudáfrica y Alemania. Distintos continentes; dos épocas, y sendos sistemas que atentaban contra la dignidad del ser humano. Trayectorias bien diversas: Mandela, que cumpliría 100 años el día 18, se convirtió después de décadas de prisión y lucha en un icono de todos aquellos que lucharon contra el apartheid; los jóvenes miembros de la Rosa Blanca, que desafiaron el nazismo con la única ayuda de una multicopista, fueron ejecutados hace 75 años, solo meses después de haber iniciado su labor. Pero su legado es uno, universal. Cristaliza, este 2018, en el Año de la NoViolencia, una convocatoria que ha unido sus nombres al de otros muchos luchadores del testimonio y la palabra

El verano de 2017 en Estados Unidos se escribió un capítulo, otro más, de violencia policial contra la población afrodescendiente. En Charlottesville un joven mató a una mujer al arrollar con su coche a un grupo de manifestantes que denunciaban la presencia de grupos supremacistas blancos en esta ciudad del estado de Virginia. Barack Obama utilizó Twitter para pronunciarse sobre aquella muerte: «Nadie nace odiando a otra persona debido al color de su piel, su historial o su religión. La gente debe aprender a odiar y si puede aprender a odiar, se le puede enseñar a amar». Esas 35 palabras se convirtieron en el gorjeo más aplaudido en la historia de esta red social hasta ese momento: más de 2,7 millones de personas mostraron su adhesión a aquel mensaje. Obama no tiró de pensamiento propio. Prefirió citar. Y para ello eligió a un hombre que había entregado su vida para lograr la igualdad entre negros y blancos. La cita era de Nelson Mandela, el primer presidente negro sudafricano, el hombre que, en opinión de muchos, derribó el apartheid.

Su carácter y convicción, que le hicieron protagonizar algunos de los momentos más significativos de aquella lucha desigual entre el Gobierno de Pretoria y la mayoría negra del país austral —algunos de ellos plasmados en imágenes icónicas, como el juicio de Rivonia, sus 27 años de cárcel, su liberación cogido de la mano de Winnie Mandela, el puño en alto, su elección como presidente sudafricano o el simbólico Mundial de Rugby—, dotaron a Mandela de un aura que le sentaba francamente bien, con el que se sentía muy cómodo y que atraía sobre su figura toda la atención mediática. Madiba era el héroe que Sudáfrica necesitaba después de un tránsito por el desierto que duró casi 50 años, los que estuvo el Partido Nacional al frente del país.

Su liderazgo, entendido por buena parte de la sociedad sudafricana como mesiánico, puso en segundo lugar a hombres como Oliver Tambo, Walter Sisulu, Ahmed Kathrada, o el mismo Cyril Ramaphosa —actual presidente del país—, cuya batalla contra el racismo institucional fue tan contundente como la del propio Nelson Mandela. Algunos de ellos también fueron condenados a cadena perpetua en el histórico juicio de Rivonia. Otros se plantaron con igual firmeza ante la hipocresía de un Gobierno que primaba el color de la piel a los derechos humanos. Y muchos, sobre todo ciudadanos anónimos, vecinos de townships como Soweto, simplemente murieron, entregaron su vida por aquella causa. Pero el foco cayó sobre Mandela.

La victoria del Congreso Nacional Africano en las elecciones de 1994, la democratización del país y el empeño personal del presidente en la reconciliación nacional —algo que no se consiguió entonces, y por lo que se sigue luchando todavía—, llevaron la indeleble marca Mandela. Aquel rostro sonriente, cautivador y enérgico era demasiado atractivo como para compartir escenario con otros actores. La gente y los medios de comunicación, ávidos de referentes sobre los que posar la mirada, atraparon a Mandela como el Moisés que había abierto en canal las aguas de Sudáfrica con la mayoría de un pueblo detrás de su cayado. El icono Mandela era voraz.

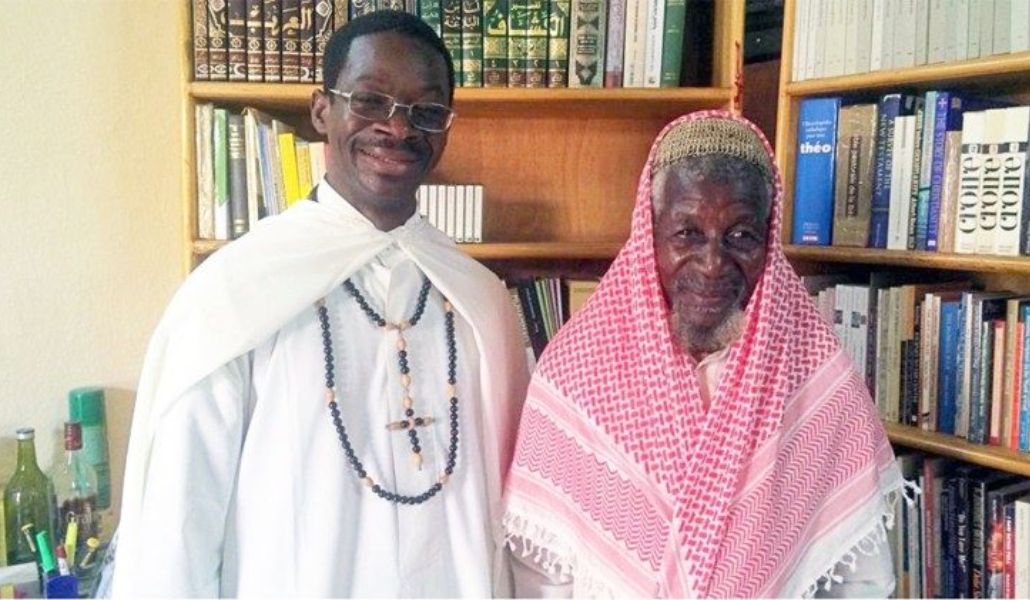

En aquel momento probablemente era aquello lo que se necesitaba tanto dentro como fuera de Sudáfrica: una persona que pusiera rostro a la pelea contra la ignominia, un nombre y un apellido sobre el que descargar las esperanzas en la resolución del conflicto. Pero fue el propio Madiba el que insistió hasta el agotamiento en repartir los méritos con todo un pueblo, el pueblo sudafricano. En prorratear méritos entre negros y blancos, aunque muchos de los suyos no lo entendieran. Mandela, probablemente antes que nadie, fue consciente de cuál debía ser el alcance de su figura y hasta dónde debía llegar. De hecho, poco después de asumir la presidencia sudafricana anunció públicamente que ocuparía tal dignidad tan solo una legislatura, al término de la cual se marcharía. Si hubiera querido, podría haber sido presidente de por vida, pero él eligió que fueran otros los que tomaran el relevo. Él era consciente de su rol, pero nunca dejó de reconocer que aquella lucha había comenzado mucho antes de que él fuera conocido. De que en ella habían batallado millones de personas —no se puede olvidar que el sistema racial sudafricano generó a tres premios Nobel de la Paz: el propio Mandela, Albert Luthuli y Desmond Tutu— y que él no era más que una pieza de aquel engranaje colectivo. Él mismo, en su autobiografía, se encargó de dejarlo claro: «Aquel hombre se había convertido en un mito, y de repente el mito había vuelto a casa y había resultado ser tan solo un hombre».