La santa que cautivó a un agnóstico

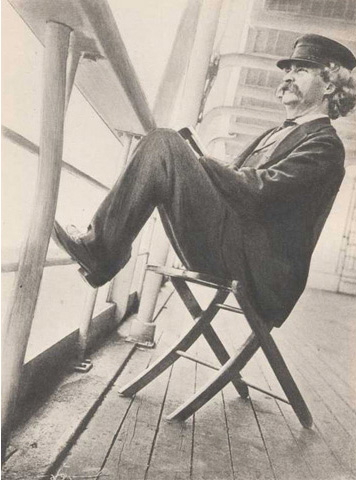

Desde hace algunos años, algunos editores pretenden que descubramos al verdadero Mark Twain, y sacan del olvido sus escritos sobre la religión y la naturaleza del hombre. Parecen desafiar a los lectores a comprobar lo que pensaba de Dios y de las religiones el creador de personajes tan humanos y entrañables como Tom Sawyer y Huckleberry Finn. Apelan a nuestra fibra sentimental para vender una mercancía determinista y racionalista

Los escritos menores de Mark Twain (sobre la religión y la naturaleza del hombre) sirven como adecuada munición para fomentar un laicismo que pretende borrar del espacio público cualquier signo de trascendencia. Nos quieren subrayar, al mismo tiempo, que la intolerancia de la América puritana habría impedido a Twain publicar esas polémicas páginas con su nombre. Sin embargo, no nos cuentan toda la verdad sobre la producción literaria y las convicciones de aquel genial escritor y humorista americano, que falleció en Nueva York el 21 de abril de 1910.

Es verdad que existe un Samuel Langhorne Clemens, verdadero nombre del autor, que veía al Dios del Antiguo Testamento, quizás por las reminiscencias de una escuela dominical a la que asistía obligatoriamente como Tom Sawyer, como un Ser injusto, implacable y vengativo, desprovisto de misericordia hasta el punto de castigar a los hijos por los pecados de los padres. Esta opinión habría llevado a otros a promover la divinización del hombre, pero no así nuestro escritor, pesimista antropológico nato que solía hablar de la maldita raza humana. De ahí que no creyera en un progreso, tan alabado por los que ahora le descubren como campeón del ateísmo, que sólo percibía como una sucesión de injusticias y desdichas. Con todo, los propagandistas de sus combativas obras pueden aprovechar la idea de que el hombre es una máquina sometida a influencias externas y que todos sus actos, aun los aparentemente altruistas, están encaminados a dar rienda suelta a su satisfacción personal. Egolatría, relativismo moral en que no existe percepción alguna del bien y del mal… Más contemporáneo nuestro no podría ser Mark Twain, si no fuera por un detalle: la obra de la que más se sentía satisfecho era todo lo opuesto a lo que acabamos de citar. Sus Recuerdos de Juana de Arco, publicados en 1896, no era una piadosa hagiografía, en la que los personajes son más angelicales que humanos. El estilo vitriólico del humorista se desarma en una narración conmovedora, de expresiva fuerza y serena belleza, ante la que no caben medias tintas. Sólo podemos decir: esto es verdad o no lo es. Juana de Arco es una santa o no significa nada.

Un milagro callado

Si atendemos a la lógica del ateísmo, que en Twain sería deísmo, una obra sobre la Doncella de Orleáns sólo podría parecerse a aquel poema satírico que Voltaire publicó sobre Juana en 1762. La obra ha sido, por cierto, recuperada por algunos de nuestros entusiastas editores, al paso que nos recordaban que la primera versión española la publicó en 1919 la editorial Prometeo, aquel proyecto de Blasco Ibáñez cuyo solo nombre era una declaración de principios antirreligiosa. La obra de Voltaire no es buena, ni siquiera literariamente, por mucho que la ceguera de quienes tienen prejuicios establecidos, en su época y en la nuestra, les obligue a creerse que es una muestra de madurez y perspicacia, dirigida a lectores inteligentes.

Todas esas cualidades las tenía Mark Twain y no escribió un libro de tan mal gusto como el del francés. El creador de Huckleberry y del pícaro Will, cuya generosidad quedó plasmada en El príncipe y el mendigo, no podía escribir con la mirada sucia sobre una muchacha como Juana. El escritor agnóstico no creía en los milagros, pero su voluminoso libro sobre la liberadora de Francia sólo puede explicarse desde un milagro callado: el de que la búsqueda sincera de la verdad termina llevando necesariamente a encontrar la auténtica belleza.

Mark Twain ha sido desarmado y cautivado por Juana. No lo habría sido si la santa hubiera respondido al estereotipo de un personaje guerrero, mas el escritor descubre que ella no encuentra placer en las crueldades y que la simple vista del sufrimiento y de la sangre golpea su corazón. Es una extraña guerrera la que se conmueve al encontrarse con un soldado inglés moribundo, al que han apuñalado los franceses por no poder obtener de él un rescate, y llama a un sacerdote para que lo asista.

Juana de Arco es la negación del determinismo que decía profesar Twain. ¿Dónde ha obtenido sus habilidades de estratega y su valor en el combate? No, desde luego, en el ambiente de la aldea de Domrémy. Hay detrás un milagro, en el que cree el escritor, y en el que se combinan la pureza y la llamada divina.