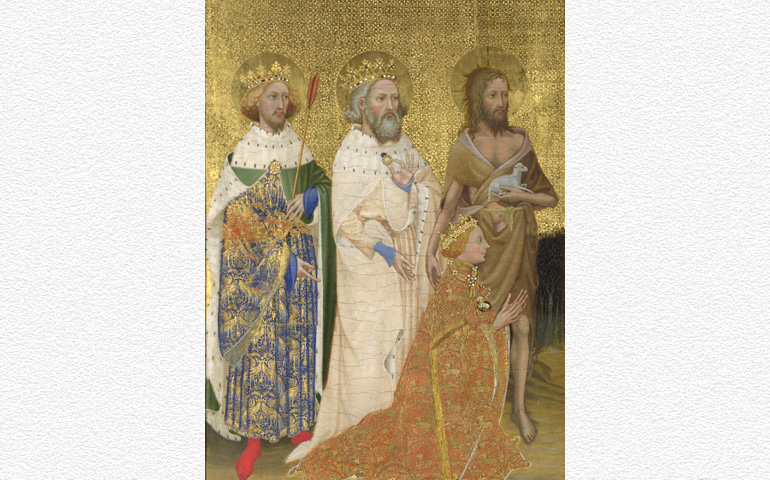

Soberano medieval por excelencia —una época en que la Monarquía era considerada un don de Dios—, Eduardo de Inglaterra (1005-1066) se caracterizó por la templanza y la bondad en el ejercicio de poder. Desde la infancia, vivió en carne propia la inestabilidad que asolaba a una Inglaterra dominada por Dinamarca: cuando contaba con diez años de edad, su padre, Etelredo el Indeciso, fue derrocado por lo que la Familia Real se exilió en Normandía (tierra natal de la Reina Emma), donde permaneció 27 años.

Eduardo, que era solo el segundo de los tres hijos del matrimonio, creció en un ambiente cristiano y la usanza normanda, pese a su estirpe anglosajona. En una ocasión prometió a Dios que, si lograba volver a su país, peregrinaría a Roma para llevar una ofrenda al Papa, a modo de agradecimiento. Y volvió, siendo proclamado rey. Sin embargo, Inglaterra distaba mucho de estar pacificada. De ahí que la prudencia aconsejase que se quedara en su país. El Papa le liberó de su promesa.

Durante sus años de reinado, Eduardo, imbuido de una sólida fe católica, se afanó en pacificar Inglaterra, hizo construir la Abadía de Westminster y suprimió el impuesto de guerra para aliviar la carga de las clases más bajas. Fue canonizado en 1161 por el Papa Alejandro III.