31 de julio: san Ignacio de Loyola, el místico a orillas del río Cardoner

El fundador de los jesuitas ha sido uno de los grandes místicos de la Iglesia. A pesar de que era un hombre «lacónico», en sus ejercicios expone la manera de llegar a la contemplación

«La conversión de la herida de san Ignacio en que tanto se ha insistido es importante, pero no tan decisiva como la visión que tuvo en el río Cardoner. San Ignacio se dirigía a una iglesita que había junto a ese río a conversar con un monje y lo que allí vio fue, estoy seguro, que Dios estaba en todo»: esta es la clave de comprensión sobre el fundador de la Compañía de Jesús que tenía el jesuita Franz Jalics, el creador de los Ejercicios de contemplación que llevan a los ejercitantes más allá de la cuarta semana de los ejercicios de san Ignacio. Mucho se ha hablado del carácter activo y emprendedor del santo, pero pocos conocen la profundidad de su experiencia de oración.

Íñigo nació en Loyola en 1491, en el seno de uno de los linajes más antiguos de Guipúzcoa. Era el menor de los trece hijos de Beltrán Yáñez de Oñaz y Marina Sáez de Licona, quienes, a los 16 años, le mandaron a la corte de Castilla para ser educado en el manejo de las armas y los entresijos de la diplomacia. Íñigo soñaba con ser un caballero al servicio de un gran señor; lo que no sospechaba es que ese deseo se cumpliría años más tarde de un modo distinto al que imaginaba.

El año 1521 le sorprendió defendiendo la ciudad de Pamplona de las tropas francesas. Allí, a finales de mayo, una bala de cañón le hirió de gravedad en una pierna, por lo que el enérgico hombre de mundo en el que se había convertido tuvo que volver a su casa de Loyola a recuperarse durante un año.

Lo que sigue es de sobra conocido: pidió a su familia libros de caballerías para soportar mejor la convalecencia, pero en casa no tenían otra cosa que libros religiosos. Dos de ellos le marcaron profundamente: La vida de Cristo, del cartujo Ludolfo de Sajonia, y Flos Sanctorum, una colección de vida de santos que encendieron en el joven Íñigo el deseo de imitar a san Francisco y santo Domingo, sus nuevos héroes.

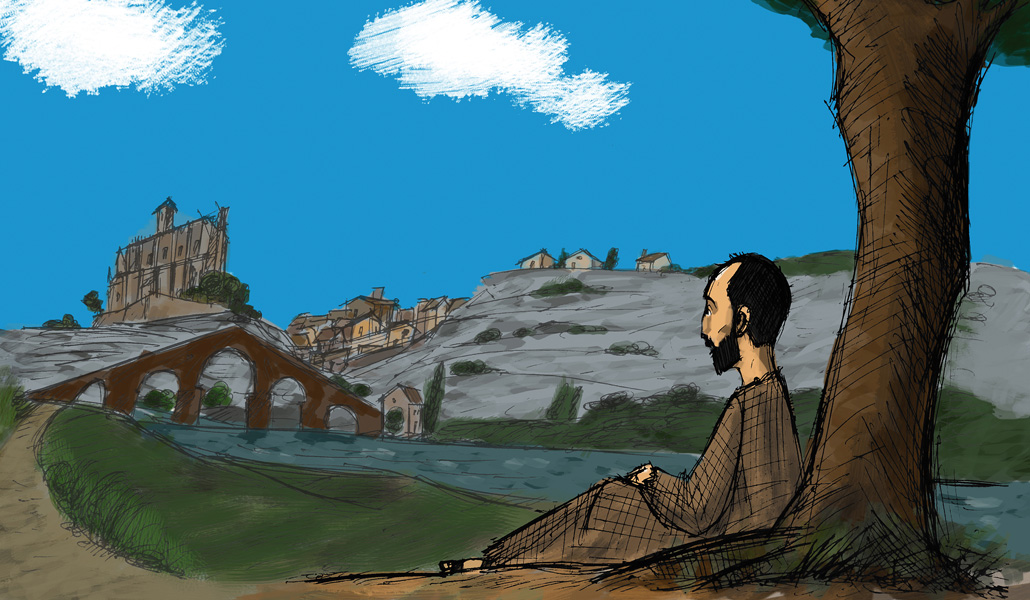

De aquella herida salió Íñigo más fuerte, y, en su deseo de seguir a su nuevo Señor, decidió peregrinar a Tierra Santa y llevar una vida de penitencias, ayunos y oraciones. Eran los tiempos de los propósitos y los fervores, de estar todavía muy centrado en sí mismo y en el hacer. Pero Dios le esperaba en un recodo del camino, allí donde el río Cardoner remansa sus aguas junto a la ciudad de Manresa, después de bajar impetuoso del Pirineo leridano y antes de entregar su caudal al Llobregat, unos kilómetros más abajo.

Este es el paisaje que Íñigo contempló una mañana tras dejar sus armas ante la Virgen de Montserrat. Cuenta él mismo en su Autobiografía que iba a la iglesia de San Pablo y «mientras estaba allí sentado, se me empezaron a abrir los ojos del entendimiento. No es que tuviera alguna visión, sino que entendía y conocía muchas cosas con una iluminación tan grande que todas las cosas me parecían nuevas».

Cuando en una cueva cerca de Manresa dedicó once meses a pergeñar lo que después serán los ejercicios espirituales, lo que buscó fue llevar a los futuros ejercitantes a este nivel de unión con Dios. Dice Jalics que «aunque era un hombre lacónico, en sus ejercicios espirituales expone breve y claramente su manera peculiar de llevar a otros a la oración contemplativa».

Este legado apuntado en los ejercicios no caló después en la Compañía, porque «en sus orígenes hubo necesidad de consolidar un tipo de oración que confluyera con la vocación y carisma propios de la nueva espiritualidad de carácter activo y apostólico», dice comentando la obra de Jalics el jesuita Xavier Melloni, uno de los miembros de la Compañía de Jesús más volcados en el apostolado de la oración contemplativa.

El posicionamiento de los jesuitas era que «si bien no estaba prohibida, la oración contemplativa se consideraba una excepción», pero san Ignacio consideraba «que el estado habitual de una persona desprendida de sí es vivir en presencia continua de Dios», añade.

Sin esto claro, toda la biografía posterior del santo parece una sucesión de conquistas meramente humanas: su viaje a Jerusalén, sus tardíos estudios para ser sacerdote en Alcalá de Henares y en París, su trabajo como cocinero y enfermero, sus problemas con la Inquisición por los que acabó en la cárcel… y todo el ingente esfuerzo físico y espiritual de fundar la Compañía de Jesús.

Cuando murió, el 31 de julio de 1556, la Compañía tenía ya miles de miembros por todo el mundo. Esa madrugada del asfixiante ferragosto romano, san Ignacio partió para encontrarse con Aquel a quien atisbó a orillas del Cardoner.

El 31 de julio tendrá lugar en Loyola la clausura del Año Ignaciano con el que la Compañía de Jesús ha conmemorado el quinto aniversario de la conversión de san Ignacio, un proceso que comenzó en 1521 tras caer herido en Pamplona.

Si hace un año el provincial de los jesuitas, Antonio España, aseguraba a Alfa y Omega que el objetivo no era celebrar un nacimiento ni una muerte, sino «una transformación», las iniciativas de los últimos meses han tomado ese rumbo. Ignatius Challenge ha puesto en camino a cientos de personas desde Pamplona hasta Loyola. Proyecto Bala ha mostrado al mundo numerosas conversiones como la del santo. Encuentra la verdadera libertad es el recorrido en ocho pasos que propone la Compañía a quienes buscan a Cristo. Otras iniciativas, como el musical Conversión o el encuentro de pastoral juvenil de septiembre, han buscado celebrar este aniversario en clave de acudir a Dios para ser feliz.