II. El reto y la tarea de la comunión en la Iglesia

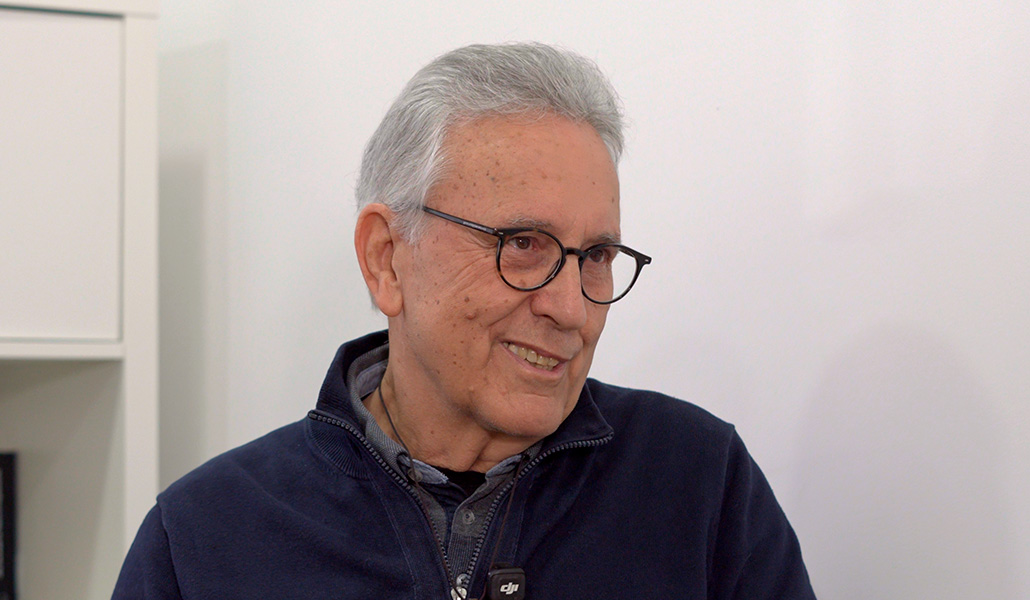

Conferencia pronunciada en el Club Siglo XXI por el cardenal Antonio Mª Rouco Varela, arzobispo de Madrid y Presidente de la Conferencia Episcopal Española. Madrid, 15 de marzo de 2001

II. El reto y la tarea de la comunión en la Iglesia

La comunión en la Iglesia es la condición de posibilidad fundamental para la realización de su misión. Por comunión se entiende una comunidad de vida de hondas raíces teologales. La comunión implica un orden institucional y social, pero no se reduce en modo alguno a él. No es equiparable a la natural disciplina que ha de reinar en las organizaciones sociales y políticas. La comunión eclesial es antes que nada un reflejo de la comunión de vida que se da en el mismo Dios trino, entre las tres divinas personas; es, por tanto, participación, por gracia, en la vida eterna del mismo Dios; es vida en comunión de amor, porque Dios es amor (1 Jn 4, 8). La comunión eclesial es, pues, la coimplicación de los bautizados en la fe, la esperanza y la caridad, por las que el Espíritu Santo da vida al Cuerpo resucitado de Cristo, vivo en su Iglesia, para gloria del Padre. Sin la comunión en la fe, la esperanza y la caridad, la Iglesia perdería su identidad más propia y no sería capaz de realizar su misión.

1. Comunión en la fe

La cultura de la libertad tiene muchos aspectos positivos, ya que —es bueno reiterarlo— el aprecio de la libertad está en proporción directa con la dignidad de la persona humana y de su conciencia. Por ello, hemos de reconocer que una libertad desligada de la verdad del hombre ya no es propiamente libertad. Toda cultura que merezca el nombre de cultura no puede inspirarse en criterios contrapuestos a la dignidad humana, ni favorecer mentalidades o conductas contradictorias con lo que hace humano al ser humano, o lo que es lo mismo, con la verdad del hombre. La cultura de la libertad ha de fortalecerse con la fe en Dios.

Determinadas circunstancias históricas han hecho temer a los europeos, en siglos pasados, que la fe en Dios fuera enemiga de la libertad del hombre. Es el temor que ha dado lugar al itinerario cultural, social, y político del humanismo europeo marcado por el ateísmo del que hablaba el Sínodo de 1991. No sólo el marxismo, hoy prácticamente desaparecido de nuestro horizonte, también el liberalismo filosófico radical, bastante influyente en los más variados ambientes, son ambos expresiones de aquel itinerario, hoy en crisis. El resultado de estas cosmovisiones que prescinden de Dios es un modo de vivir centrado en la pura inmanencia, en el mejor de los casos, un humanismo secularista, que priva al ser humano de su dimensión trascendente, y tentado de un inevitable determinismo moral. El mayor peligro para la cultura de la libertad viene, en último término, del secularismo, la negación teórica o práctica de Dios.

El secularismo no ha dejado de afectar también a la vida de la Iglesia de un modo sutil y capilar. Su influencia, con el consiguiente debilitamiento de la fe en Dios, constituye la causa principal de la crisis de la vida religiosa, de la de las vocaciones al sacerdocio y de la de la vida familiar cristiana. Es cierto que en el siglo pasado el testimonio de miles de mártires y santos ha sido más fuerte que las insidias y las violencias de los falsos profetas de la irreligiosidad y el ateísmo. He ahí el gran milagro de nuestro tiempo, decíamos los obispos en la ya citada Mirada de fe al siglo XX[11]. La fe sigue viva en muchísimas personas, familias, parroquias, asociaciones, misioneros, movimientos, etc. Pero también hemos de reconocer que no pocos se han alejado de ella y que otros no la profesan con la plenitud y el vigor deseables.

La plenitud y el vigor de la fe demandan comunión. Porque creer no es primariamente una opción personal, ni una elección intelectual más en el ancho mercado de las ideas y de las creencias. Antes que nada la fe es participación viva en la fe de la Iglesia. En cuanto entrega libre y asentimiento lúcido de la persona al Dios que, revelándose como Dios-comunión, nos da parte en su propia vida, la fe teologal debe ser encontrada allí donde ella florece: en la verdadera palabra del mensaje de Cristo, vivo hoy en su Iglesia. No hay fe capaz de resistir la erosión del secularismo si no se arraiga y alimenta en el suelo nutricio de la enseñanza de la Iglesia, que es voz de Cristo, y en los sacramentos, que son unción de su Espíritu. No cabe duda: hay un pluralismo teológico que es, no sólo insoslayable, sino enriquecedor para la plena comprensión del Credo de la Iglesia. Pero el disenso que aparta a los creyentes de la comunión eclesial y los introduce por caminos de búsqueda solitaria, sin otro norte que la propia opinión, supuestamente libre y crítica, conduce, como la experiencia ha demostrado siempre, a la pérdida de la fe y a la asunción acrítica de los patrones de pensamiento dominantes. La sequía de santidad y la esterilidad pastoral son el precio que pagan quienes pretenden arreglarse con una fe supuestamente personal y adaptada, pero alejada de la comunión con la Iglesia de Cristo.

Los obispos españoles, con motivo del Año Jubilar 2000, hemos ofrecido cada uno a nuestras Iglesias orientaciones doctrinales sobre la fe de la Iglesia. Todos juntos, en Asamblea Plenaria, hemos publicado una Instrucción pastoral que puede ser un buen apoyo y alimento para nuestra fe en el Dios vivo y que lleva por título Dios es Amor. Instrucción pastoral en los umbrales del tercer milenio. Permítanme que les remita a ella[12].

2. Comunión en la esperanza

Muchos analistas observan que la desesperanza y el desencanto son uno de los rasgos preocupantes del momento cultural llamado postmoderno. Así se describía la situación en un reciente análisis de nuestra Conferencia Episcopal: El llamado «hombre adulto» de la modernidad se ha entendido a sí mismo como el constructor prometeico de su futuro, de un porvenir siempre mejor, según lo diseñado en diversos programas utópicos que florecieron en los humanismos laicos que elaboraron un modelo de esperanza secularista o de «trascendencia» reducida a este mundo.

No es seguro que esa visión ilusoria del progreso histórico como única meta de la vida humana haya sido realmente superada. Al menos entre nosotros, palabras como «modernización», «progreso», etc. siguen siendo utilizadas como señuelos con los que atraer todas las energías de las gentes al servicio de determinados programas unidimensionales y de recortados horizontes humanos. El caso es, sin embargo, que son cada vez más los que, aleccionados por el derrumbamiento de grandes utopías (o «grandes relatos») y alarmados por las consecuencias indeseables del «progreso» a toda costa (en términos ecológicos o de justicia social), han empezado a dudar de que el futuro vaya a poder cristalizar en una verdadera realización de las grandes aspiraciones de la Humanidad. Se habla del «fin de la Historia», no en un sentido apocalíptico o escatológico, sino para decir que se perciben como agotados los grandes programas, y que ya no se cuenta con un «hacia dónde », con una meta que confiera finalidad y sentido al camino de la Humanidad[13].

Pero sin esperanza auténtica los hombres no podemos vivir una vida verdaderamente humana. Sólo si podemos esperar para todos y para cada uno de nosotros una vida consumada en la justicia, la bondad y la belleza, aspiraciones no expurgables de nuestro espíritu, sólo entonces podemos empeñarnos en una vida que vaya realizando ya, aunque sea de forma imperfecta y fragmentaria, esos ideales. La esperanza es el motor de la ética. Sólo ella alienta la virtud y el amor a la justicia y al bien.

Pero ha de ser una esperanza asentada en bases sólidas, capaces de soportar el vuelo de nuestros anhelos y el peso de nuestros fracasos. La esperanza reducida a meros proyectos terrenos, que no se apoyaba en la fe en las promesas de Dios, ha dado lugar primero a mitos idolátricos, como los nacionalismos o los colectivismos totalitarios, los exclusivismos de razas, de clases sociales o de culturas, y luego, a la decepción. Por su parte, la desesperanza postmoderna convive fácilmente, tanto con una especie de nuevos sincretismos pseudorreligiosos alimentados de astrología, quiromancia o reencarnación, como con una nueva y peligrosa absolutización del escepticismo, que se traduce en relativismo moral.

También todo esto ha hecho su mella en la esperanza de los cristianos, que en ocasiones se han dejado llevar de los mitos liberacionistas, nacionalistas o culturalistas y que, a veces, se sienten también tentados de dudar de su fe en Jesucristo como único salvador de los hombres y del mundo. Es urgente la comunión en la esperanza de la Iglesia: la esperanza en la resurrección y en la vida eterna. Porque no se trata de volver a construir utopías ni de elegir un futuro a la carta, sino de abrirse al futuro de Dios, al que ha irrumpido ya en nuestra historia en la cruz y la resurrección del Señor. Ese futuro no es mera construcción humana, es sobre todo realidad divina que se nos ofrece como meta cierta de nuestras aspiraciones, y como curación redentora de nuestros males y debilidades, en particular de la muerte. Por eso sólo la unión vital con la Iglesia peregrina nos permite fortalecer la esperanza, que no defrauda, de camino hacia la Patria del cielo. De lo contrario, las falsas promesas de los ídolos mencionados resultarán, en muchos casos, prácticamente irresistibles.

Los obispos españoles, por medio de la Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe, hemos examinado los desafíos que se le presentan hoy a la esperanza de la Iglesia, y hemos explicado las razones y las respuestas de ésta en un escrito que ha obtenido una amplia acogida y que lleva el título del último artículo del Credo: Esperamos la resurrección y la vida eterna[14].

3. Comunión en la caridad

La caridad tuvo en el pasado, y tiene a veces en el presente, mala prensa. Se la identifica erróneamente con esas obras de caridad que algunos hacen para descargar su conciencia y seguir instalados en sus egoísmos. Se ha pensado, por eso, que el tiempo de la caridad ha terminado ya y que habría de ceder el paso al tiempo de la justicia. Este modo de ver las cosas es, en el fondo, deudor de un humanismo inmanentista. La caridad verdadera nunca podrá pasar ni ser sustituida por nada, tampoco por la justicia, a la que incluye y supera. Porque la caridad es, en último término, Dios mismo: el Dios que es el Amor Creador.

En su carta encíclica Dives in misericordia, Su Santidad el Papa ha explicado, de un modo bello y preciso, cómo Dios hace justicia precisamente en virtud de su amor. En la Cruz del Hijo de Dios, escribe el Papa, se desvela la profundidad de aquel amor que no se echa atrás ante el extraordinario sacrificio del Hijo, para colmar la fidelidad del Creador y Padre respecto de los hombres. En la entrega del Hijo —continúa el Papa— se expresa la justicia absoluta, porque Cristo sufre la pasión y la cruz a causa de los pecados de la Humanidad…, pero tal justicia, que es una justicia «a la medida» de Dios, nace enteramente del amor: del amor del Padre y del Hijo, y fructifica en el amor[15]. La comunión en la fe y en la esperanza culmina y se expresa en la comunión en la caridad. Una caridad que, lejos de ser superada por la justicia, es precisamente el alma de una justicia verdaderamente humana. Porque, como escribe Juan Pablo II en el mismo lugar, la auténtica misericordia es, por así decirlo, la fuente más profunda de la justicia…, solamente el amor es capaz de restituir el hombre a sí mismo… La igualdad introducida mediante la justicia se limita al ámbito de los bienes objetivos, externos. Mientras que el amor y la misericordia hace que los hombres se encuentren entre sí en ese valor que es el hombre mismo, con la dignidad que le es propia[16].

Podríamos glosar así estas bellas palabras: los hombres estamos llamados a tratarnos con justicia, pero ¿quién nos hace a nosotros justos? Sólo la fuente del Amor que nos reconcilia con nosotros mismos, que nos da gratuitamente la vida y el perdón, así como la promesa y el anticipo de vida eterna.

La Iglesia es comunión de fe, de esperanza, de caridad. Los miembros de la Iglesia somos muchos y con modos de pensar legítimamente diferentes; las mismas Iglesias locales son diversas, los carismas, los dones, los ministerios son variados. En cada comunidad parroquial hay diversidad de talantes y de grupos; en las diócesis conviven consagrados, militantes de movimientos apostólicos y miembros de nuevas comunidades; entre los católicos, unos se dedican a la política, otros trabajan en la industria, otros en la enseñanza, en la casa o en el campo. La caridad respeta las diferencias, es más, las comprende y las potencia. Pero no permite los atrincheramientos, ni los exclusivismos, ni las arrogancias, ni la dureza en el trato y en el juicio entre las personas o los grupos. Por el contrario, la caridad hace de nuestros hogares, de nuestras parroquias, de nuestros movimientos y de nuestras comunidades religiosas ámbitos donde las personas son respetadas, escuchadas, acogidas; donde el anonimato de las grandes ciudades o el activismo laboral encuentra un contrapeso saludable; donde, en definitiva, se hace de verdad justicia a las personas en cuanto tales, dando cauce para su palabra y hogar para su vida.

En la Carta apostólica Novo millennio ineunte, el Papa habla de la necesidad de cultivar una espiritualidad de comunión, pues así como la prudencia jurídica, poniendo las reglas precisas para la participación, manifiesta la estructura jerárquica de la Iglesia y evita tentaciones de arbitrariedad y pretensiones injustificadas, la espiritualidad de comunión da un alma a la estructura institucional, con una llamada a la confianza y apertura que responde plenamente a la dignidad y responsabilidad de cada miembro del Pueblo de Dios 17.

Deseamos que la Iglesia en España fortalezca su comunión de fe, esperanza y caridad; así estará mejor capacitada para el desarrollo fructífero de su misión.